日本鬼子占领山西后,抓老百姓挖煤、挑煤、修工事,还要老百姓自己带粮食去。我父亲挑煤时被鬼子打断了胳膊致残。

为报仇雪恨,保家卫国,1945年6月,我在山西老家报名参加了民兵,那年我17岁,由于工作积极、作战勇敢,很快担任了抗日民兵队长,斗地主,分田地、支援抗战。地主斗了以后,就把地主家的土地分给了没地或地少的穷人种,房子也分给没房子的穷人居住,骡马也分了。当时,还把其它一些做坏事的人、破坏抗日的人也进行斗争。

1945年9月,抗战刚刚胜利,国民党军队就蠢蠢欲动,制造摩擦,挑起事端,开始进攻解放区。当然,我们也做好了打仗的准备,要和国民党反动派斗一斗。国民党中的许多人也反对打内战。著名爱国将领高树勋说,中国人不打中国人。1945年10月,率领部队在邯郸前线起义,1946年加入中国共产党。中共中央号召国民党军队以高树勋为榜样,反对内部战争,主张和平。那时,阎锡山的部队占据长治(按:古名上党、三路州),以为兵多将广,不可一世,在蒋介石的纵容下,准备进攻解放区。根据上级安排,我们民兵队和部队一起去包围长治。打长治时,我是民兵队长,带着二十多个民兵,背着枪负责押送担架、保护担架队和伤病员的安全。我们每天在战火中穿梭,随时都有牺牲的危险。长治战役还没有结束,五台山战斗又打响了,我负责的担架队又被从长治战场上调到支援打五台山的前线。一切听从党组织的安排,我就带着民兵队、担架队去了。

战斗很激烈。很多战士在战斗中牺牲了,担架队也牺牲了不少人。大家都很坚强、勇敢,早已把生死置之度外,一心完成任务。

我印象最深的是,打长治时,仗还没开始,就准备了好多好多的棺材,摆在那里,很壮观。战斗中,不管是战士,还是抬担架的,或者其他支前干啥的,牺牲了都装在棺材里安葬。在我参加的战斗里,也就是打长治时见过有棺材,后来,在其它地方打了很多仗,再也没有见到棺材了,牺牲了都是用白布裹起来就埋葬了。那个时候根本没有想到死,或死了以后如何,就是想着打胜仗,想着完成组织交给的任务,想着战争早日结束,根本没有考虑生死。

1947年3月7日,是我永生永世不能忘记的一个日子。在火线上,光荣地加入了中国共产党。当我在绣着镰刀和锤子的党旗前,举起右手宣誓的那一刻,热血沸腾,就在心里下定决心,从今以后就是党的人,就要为党献出自己的一切。那年我刚刚19岁。我感到十分光荣和自豪,恨不得白天夜里不吃饭、不休息,不停地干工作。热情很高,劲头很大,浑身有使不完的力气。就是夜里摸黑路,脚下也似乎闪着光,看得清,走不错。

1947年9月的一天,区里通知党员干部、民兵去开会。会上,区领导问大家,今年的重点任务是什么?大家齐声说:打蒋介石。那时,国共双方内战已全面爆发,到处都是战火。报名参军上战场,是每一个革命青年的光荣选择。于是,在会议上,大家就纷纷踊跃报名参加人民解放军。我是党员,又是抗日的民兵队长,还是支前模范,当然要带头。那次,与我一起去开会的我们同一个村子就有7个年轻人一起报名参军了,其中,三个是党员,四个是群众。三名党员,我之外另外两名党员,一个是民兵队指导员杜启富。另一名党员叫何敬德,也是民兵干部。后来,杜启富同志我们一起经历了很多战役,又一起到了朝鲜。刚到朝鲜,就参加了抗美援朝的第五次战役,在战斗中牺牲了。至今让我不能释怀的是与我一同参加革命的老搭档、又一起参军、一起入朝作战的同乡杜启富同志,那天在战场上,受重伤后,被抬下阵地,恰好经过我们炮兵阵地,看到我,他用力喊我的名字,想和我说点什么,但正是在激烈的战斗中,我只是说了一句:安心养伤,战斗结束后去看你。谁知道,这竟成了永诀。还是朝鲜战争结束回国后,一次,我回到家乡,到他家里看到写着他名字牌位时,才知道在抢救时就牺牲了。何敬德是在入朝前的四川剿匪战役中牺牲的。在战争年代里,每一个党员,每一个优秀的中华儿女都把生死置之度外,把为党、为国牺牲,视为无尚的骄傲和光荣。

按当时党的政策,家中独生子女可以不参军留在家乡。对于当时的人来说,留在家乡相对安全,报名参军,就意味着随时为国捐躯牺牲,可能再也不能回来。我虽然兄弟姊妹七个,但我上面的六个出生后就夭亡了,在我出生不到三天,母亲也不幸去世了,我和父亲俩人相依为命。父亲既当爹又当娘,一把屎一把尿好不容易把我拉扯大,很艰难。父亲还是一个残疾人,日本鬼子把他的胳膊打断了。家庭确实困难得很。我若参军走了,父亲一个人生活就很难自理,做饭盛饭都不方便,更不用说种田耕地,砍柴割草,但我还是坚决报名参了军。父亲见我态度坚决,就对我说:“娃,你要去当兵,我也不反对,要当你就得当个好兵,别开小差当逃兵跑回来给我丢人。”到了离家二十里地的袁家庄,新军装都穿到身上了,当部队领导了解到我家的情况后,还找到我说,你走了你家里就没人了(指我是独子),你还是回家吧,在家乡同样可以干革命做贡献。我说不回家,坚决留在部队里,跟着队伍走,打老蒋。我参军时的部队是晋冀鲁豫军区第九纵队,秦基伟是我们纵队司令员。

这是一支有着光荣历史和优良传统的部队。

1948年2月,为了配合刘邓大军千里跃进大别山,我所在的九纵队,在司令员秦基伟的率领下强渡黄河,挺进豫西,攻占了八百里伏牛山,紧接着又马不停蹄秋风扫落叶一般,一鼓作气,连克15座县城。接着,更是势如破竹,风扫残云,攻洛阳,战南阳,克郑州,开辟中原战场,不仅牵制到了大量国民党军队,而且还消灭了大量国民党军队的有生力量。1948年8月,攻打郑州的战役打响。

郑州战役拉开了解放战争大决战淮海战役的序幕。当时,我在晋冀鲁豫野战军第九纵队27旅,是攻打郑州围歼战的主力部队,仗打得很激烈,双方伤亡都很大。1948年10月22 日,中原战略重镇郑州解放,我们旅还活捉了一千多个俘虏,我被部队首长安排押送这批俘虏去伏牛山革命根据地。

1948年10月,攻克河南开封后,就打淮海战役。打淮海战役的时候,我在45师军部警卫团,做后勤和首长安全警卫工作。那时,我们部队有炮兵没有大炮,在战场上缴获了敌人的大炮,再立即投入战场,投入战斗,有很多缴获来的大炮无法使用,需要修理。1948年12月,我被部队首长选派到刚解放的郑州学习修理从敌人手里缴获的大炮。炮修好后,就接收了这批大炮,当上了正式的炮兵。从此,我一直与炮打交道,无论是后来的渡江战役还是上甘岭战役,一直到1958年转业,我都与大炮联系在一起。在当时能做一名炮兵,感到很光荣,很自豪,只要有大炮,就意味着战斗的胜利。但也有遗憾,不能像步兵那样,直接冲锋陷阵。有时候还真想再到步兵团去,在火线上杀敌立功。

1949年2月,我们九纵整编为第二野战军四兵团十五军,纵队司令员秦基伟任军长。军队整编后就挺进到了长江边上,做好渡江战役。到长江北岸后,就一边找船、造船,一边加紧训练,做好渡江的一切准备,随时等候下达作战命令,打过长江去,推翻蒋家王朝,解放全中国。这是当时人们的共识。4月6日早上6点,渡江战役打响,我们炮兵万炮齐发,百万雄师,犹如汹涌的怒涛以势不可挡之势,直扑长江南岸,那场面十分壮观,至今还历历在目。

我在化炮营,主要朝江面上打烟幕弹,掩护部队渡江。

当时的炮兵十分辛苦。我们的汽车很少,马匹也不多,公路少之又少,笨重的大炮等辎重主要靠人拉肩抬,艰辛程度,难以想象,经常是浑身上下一身灰,一身泥,没有干净衣裳,但没有人叫苦叫累。当时,彭德怀是一野司令员,他也是解放军的副总司令;我们九纵整编为刘邓大军的二野四兵团十五军;三野是陈毅的部队(打淮海是刘邓和陈毅的部队共同打的);林彪的部队是四野,四野的一部分队伍也参加了淮海战役,他们是从汉口一带渡江。

我们部队是在江西九江对岸渡江,六点开始,七点就过江了。打过长江就是江西。过长江后,乘胜追击敌人一直打到江西上饶。然后,又千里追击,一直打到福建、浙江。由于连续作战,没有得到及时休整,加上部队战士长途奔波水土不服,都病了,打摆子,困难得很。后来打到广州时,广州游击队和我们部队合并。这时,获悉中华人民共和国成立了。我们无不欢欣鼓舞,战斗的激情更加高涨。

之后,我们部队本来去攻打海南岛,都做好了准备,根据上级命令,调整为林彪率领的四野解放海南岛,我们部队进军广西,打白崇禧。打完广西,1950年又打贵州,发起了解放大西南战役,解放了贵州、云南。云南的国民党部队投诚起义了,我们部队根据命令驻防云南。

不久,接到命令,继续进军,入川剿匪。

四川解放不久,就接到命令,参加抗美援朝战争。我们部队从重庆乘船到武汉,在大沙河召开了出国赴朝动员大会。1951年元月,我负责赶着全军的牲口先到了邢台。过了阴历年,1951年农历2月就到了东北鸭绿江边。东北的雪很大,气候很寒冷,滴水成冰。4月份在丹东举行了入朝誓师大会。开会的当天晚上我们就跨过鸭绿江入朝参战了。

我当时所在部队是中国人民志愿军第三兵团15军45师134团,军长是秦基伟。

过鸭绿江入朝后,就遭受敌机的狂轰滥炸。开始,敌人的轰炸机一来,我们的汽车就熄灯停下来,但敌机丢照明弹,就会发现我们,结果我们的汽车、大炮等被敌机炸坏了很多,损失很大。后来,敌人飞机一来,我们的汽车照样开着车灯往前跑,这样损失反而小了很多。有一次,敌人的一发炮弹打过来落到我的附近爆炸,一名战友当场被炸死了,还炸死了一匹驮辎重的牲口,弹片把我干粮袋里的炒面都炸飞了,胸前的衣服也被弹片划破一个大口子,棉絮都飞了出来,庆幸未受伤,差一点命就没了。当时,望着头顶上耀武扬威的美国飞机,恨不得一炮把敌机打下来。

朝鲜战场很艰苦。不用说弹药,就是吃的穿的都极端困难。到朝鲜后从开始就是吃炒面,炒面吃完了,没东西吃,有时用草根树皮冰雪充饥。到了1952年祖国送来一些高粱米,有时也有大米、压缩饼干,但食品依旧很少。在朝鲜三年多的时间里,从来没有喝过开水,一是没烧水的东西,二来怕暴露目标,都是喝凉水,山上流下来的水,路边水沟里的水,走到哪里,见到路边有水,哪怕是一个泥坑,就赶紧把水壶灌满。每个人身上都带着一种药品,是扁豆大的药片,每人一小包,每灌满一壶水,就放一粒小药片到壶里去。当时的朝鲜被美国的飞机炮弹炸得山河破碎,满目疮痍,千疮百孔,平壤一间好房子也没见到,都被敌人的炮弹炸坏了,一片废墟,草屋被敌人一炸,就起火烧光了。在朝鲜战场上,以美国为首的多国部队空军使用的凝固汽油弹,是一种毁灭性的摧命弹,一旦爆炸,带着火光的弹片飞到哪里,哪里就是一片火海,无法扑灭,死伤惨重,美帝国主义犯下了滔天的罪行。

我们入朝第一仗是打抗美援朝的第五次战役。这是抗美援朝战争中最大的一场战役,也是一场无法想象的力量悬殊的战役。在追击敌人时,敌人是机械化部队(指坐着汽车等),我们是靠两条腿跑。为防止敌机轰炸,白天不能走,只能夜间走,夜里看不见路,一个夜晚有时只能走十几里路。因为路不好走,都是用骡子来驮大炮和弹药,有时牲口不小心就从悬崖上掉下悬崖摔死了。到了白天,我们就在山沟里、树林里砍一些树枝搭在炮上隐蔽,下边睡人。或挖一个坑,铺上一些树枝树叶,人就睡在坑里,被子也没有。有时挨在山边上,就临时搭个坑道给伤兵住。太阳一落山,我们就开始行动,继续追击敌人。到天亮时,又得躲在树林里隐蔽起来睡觉。就这样,夜行昼宿,不畏艰辛,不怕牺牲,一直把敌人从北向南追到汉江边,打到南朝鲜。当时的口号是,从北到南,一推就完。

在上甘岭战役,我和黄继光、邱少云是一个军。邱少云是十五军29师87团,我和黄继光是45师,师长崔建功。我们师三个团,一三三团,一三四团,一三五团,都是朝鲜战场上的英雄团,都是经受人类战争史上上甘岭战役洗礼的团。一三三团在上甘岭战役牺牲很大,人打得差不多没有了。我在一三四团,是炮兵团。黄继光在一三五团。黄继光是五次战役后,1951年下半年到朝鲜的,之前他们团的老兵牺牲了很多,和黄继光一起来的,有湖南兵、安徽兵、广东兵、四川兵,四川兵最多。黄继光是通信员,在战斗的关键时刻,他主动向连长请求上去炸碉堡。在炸敌人碉堡时,黄继光把爆破筒塞进敌人的碉堡里,被敌人推了出来,他又塞进去,又被推了出来,已经严重受伤的黄继光最后突然站起来,扑向碉堡的枪口用胸膛顶住,与敌人同归于尽,英勇牺牲了。

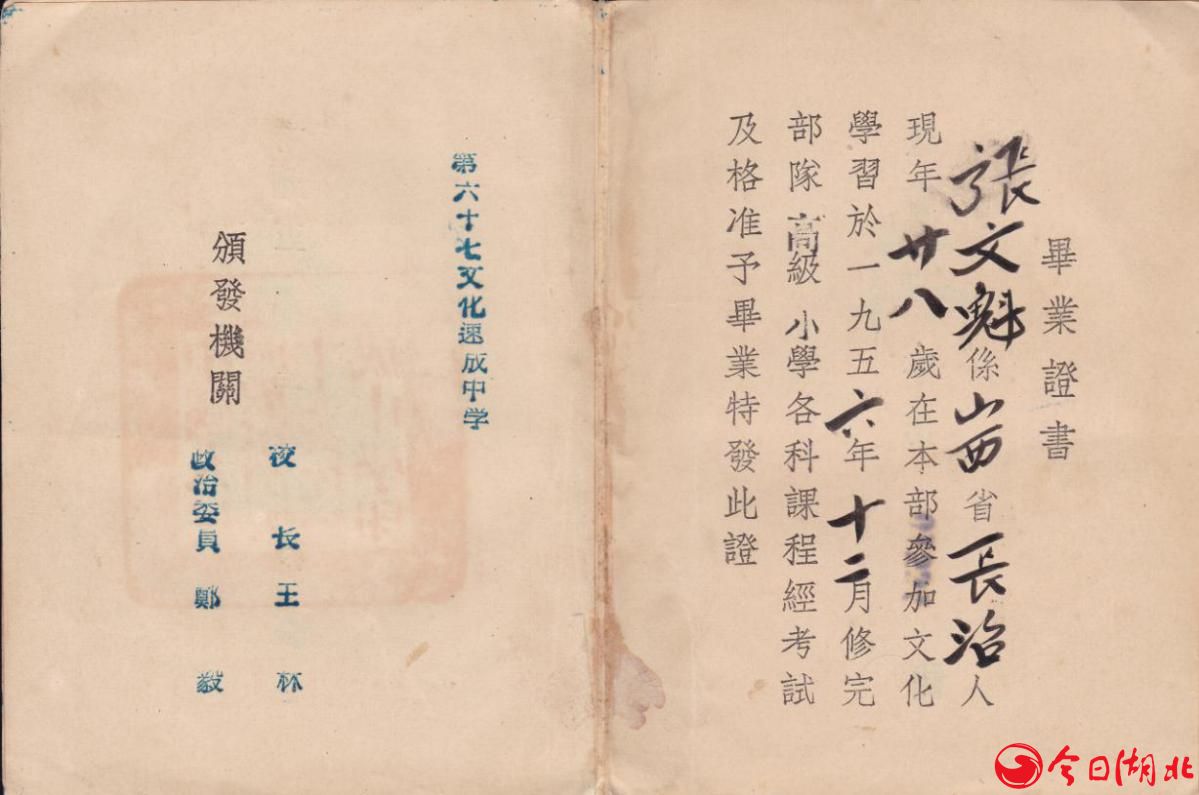

我们炮兵团每个营配备一挺高射机枪,一门82炮。我们炮兵连归团部直管,连长姓白,我们连三个排一共四门炮,一排和二排各两门,三排负责运输,送炮弹、驮炮弹、喂牲口。在上甘岭战役中,我是一排副排长。我们的炮除了苏联支援的“喀秋莎”火箭炮,都是从美军手里缴获的美国大炮,用美国大炮和炮弹打美国佬。大炮炮弹主要有三种,一种是炸弹,一种是烟幕弹,还有一种是毒气弹。我们没有也不用施放毒气的炮弹,只有炸弹和烟幕弹二种。

上甘岭战役是一个无法描述的战役,战斗不是敌是敌,我是我,而是敌我双方有时就同在一个阵地上。我们团八连、九连战士都隐蔽在坑道里作战,坑道外面就是敌人。八连是红军连,牌子硬(指有光荣传统,战斗力强)。我们炮兵连专门有一门大炮打坑道口外面的敌人,防止敌人破坏我们的坑道口。根据团部命令,我们每隔五分钟打一发炮弹,专门对付破坏我军阵地坑道口外的敌人,一发炮弹打过去,周围一百多公尺的敌人都跑不了。

到了晚上,团部就组织我们炮兵连四十多人,给坑道里的步兵送子弹、手榴弹、水和食品,道路上敌人用机枪封锁,到处都是我们牺牲的战友和敌人的尸体。这些战友有的下午还在一起,或者几分钟前还在讲话,也许,瞬间就光荣牺牲了。晚上,看不清路,就踏着尸体往前跑。敌人打照明弹,我们就趴下,照明弹一落,爬起来继续跑。有的战友牺牲了,后面的不知道,还在喊:起来快跑。

战斗激烈的时候几天几夜都不能睡觉,坚守阵地,随时迎敌。有时,实在困乏,跑火一停,有的战士在坑道里就呼呼地睡着了,醒过来一看,周围都是炮弹坑,都是榴弹炮炸的大弹坑;有时醒过来,看到上次睡的地方全都被炸起来的土埋住了;也有的睡着后,就再也没有醒来。

有时,我们用砍的树枝或被炮弹炸到的树木搭成坑道隐蔽和休息。有一次,一个炊事员送饭到坑道里,恰好美国鬼子的一发炮弹飞来,把坑道炸坏了,饭也炸没了,炊事员也牺牲了。

上甘岭战役,部队伤亡很大,每一次战斗下来,一个连牺牲的人数比参加战斗前两个连的人数还多。战争,夺去了很多鲜活而宝贵的生命,夺去了千千万万个家庭的幸福。

最令张文魁难忘的是1952年10月30日夜上甘岭战役的一场激战。十五军军长秦基伟的亲临前线指挥,十五军集中重炮进行火力打击。秦基伟指挥炮兵一反常规,降低标高,采用地毯式轰击,经过一小时不间断地激战,全歼敌军4个连,全部收复上甘岭597.9高地,而且美军一架低空飞行的F-51强击机也被击落,化为一团火光,成为庆祝胜利的大礼花。

对于上甘岭战役,伟大领袖毛泽东主席对十五军有很高的评价。

1956年10月16日上午,毛主席在接见十五军军长秦基伟时说:“上甘岭战役打得好。上甘岭战役是个奇迹,它证明中国人民志愿军的骨头比美利坚合众国的钢铁还要硬。这个奇迹是你们创造的。”秦基伟说:“是主席和军委指挥得好,战士们打得顽强。”

上甘岭战役后,我们部队又去了仁川,防备美国鬼子再次从那里登陆。因为美国鬼子从仁川登陆,给朝鲜人民军造成了巨大的损失。

我在朝鲜战场一共三年零两个月。那是血与火的岁月,那是最考验人意志的岁月。战争使每一个人,更珍惜和平,更热爱生活,更深爱着祖国、思念祖国,渴望和平、安宁的生活。

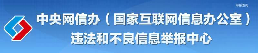

1953年,在朝鲜战争期间,我被部队选派回国,到军校深造,学习现代战争技术。那是军队、祖国、党对我的关爱。在当时,能够参加学习是一种无尚的英雄,既是深造,也是最难得的休整机会。但我很快又从魂牵梦萦的祖国又回到了朝鲜战场。由于我的文化基础太低,很多很高深的专业性的东西听不懂,读不了,我就主动请求回到朝鲜战场上,回到部队去。组织上同意了我回到朝鲜战场上。虽然我的文化底子薄,但我爱学习、爱钻研,爱思考,很受首长好评。回到朝鲜战场后,部队首长没有让我回连队,让我留在师部,一边工作,一边继续学文化,一个多月的时间里,学会了一千多个汉字和汉语拼音,一直到1954年5月回国前都在师部工作。回国后,我被选送到河南驻马店疗养、学习。这是祖国和人民给予的关怀和荣誉。1954年9月,我又被部队选送到广州,在五个军的集训队学习半年之久。

通过休整和学习,我的能力又得到了很大提高。但我时刻要求自己,要认真学习,努力工作,不负厚望。

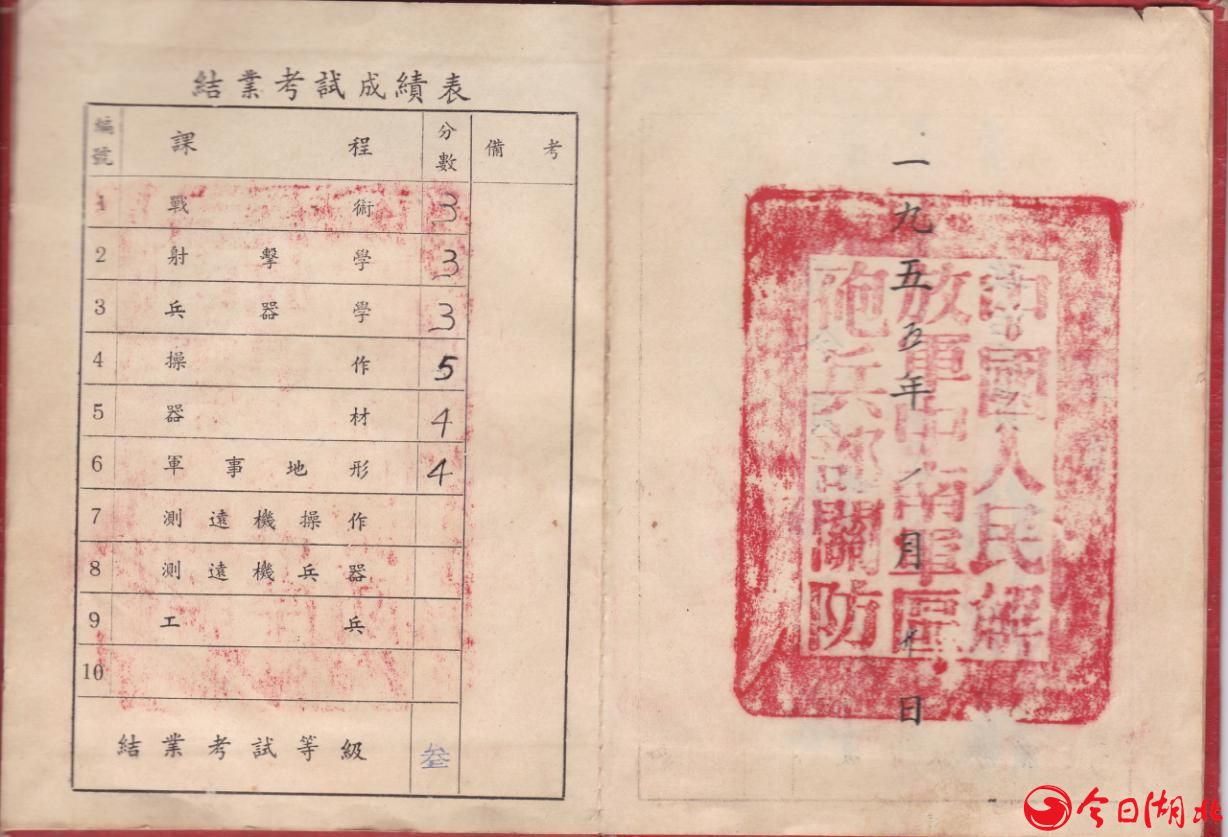

1955年3月完成学业,回到部队,升任三营炮兵连排长;1956年元月,调任一营炮兵连任连长。3月,又被派往孝感学习了半年。我心里十分清楚,部队一次一次选派我参加难得的学习,是对我的关心、重视和培养,我下定决心,珍惜时间,刻苦钻研,不辜负厚望,做一名合格的党员和军人。1958年5月,响应党和国家的号召从部队转业到地方进行社会主义建设事业。转业后,我时时提醒自己,虽然脱下了军装,但还是一个兵,一个永远的军人,不能有一丝一毫的松懈,一切服从组织安排,到过工厂、农场,做过工人、农民,但无论在哪儿,我都要求自己:我是一名党员,我是一名战士,哪儿都是阵地。

1959年7月,从黄石来到偏远的、条件十分艰苦的鄂西北丹江口水利工程建设工地。当时,这里的条件十分艰苦,这里是一片荒凉的河滩,泥巴路,一座像样的建筑也没有,住的是油毛毡棚,吃的是泥坑水,找个厕所都十分难,都是临时用芦席或柴草拦挡的,物资更是匮乏,出行交通艰难……

居住的油毛毡棚子周围别说见不到一棵树,连草也没有,夏天热得人透不过气。棚子大窟窿小洞,外头下大雨,屋里跟外头一样,到处漏雨。天气热,也不叫烧开水,因为怕失火,引起火灾。

1960年,任丹江口工程局团部保卫股长,兼右岸工区武装干事。1965年调工程局四清工作队,不久调入管理局武装部工作。

1966年7月,我在消防队做基层调研时,突发火灾,我主动要求与消防员一起出警,和同志们乘消防车(当时的消防车驾驶室很小,消防员出警都是站在车厢周围踏板上,手抓扶手)出警时,发生意外,不幸严重摔伤,大脑受到撞击,七窍出血,生命垂危,后来听说,一日内医院连下三次病危通知,单位上把棺材都给准备好了,后经全力抢救,侥幸活了过来。

此次受伤,大脑受损,听力、语言表达能力、思维能力等都大不如从前,听力下降得特别严重,几乎失聪。出院后,康复了一段时间,我请求组织安排上班,组织上找我谈话,可以在家休养或安排我担任武装部的领导工作,我考虑到自己的身体和健康状况,觉得不宜担任领导工作,请求组织安排一份一般的工作。1966年底,根据领导安排,我负责管理工程局大礼堂。虽然这个岗位很普通,工作很繁琐,但我把它看得很重要。我把它看作是一个新的阵地,一定要坚守好,一直到退休,我没有离开这个岗位。现在,我是离休干部,享受处级待遇。但我没有忘记自己是一名党员、一名战士、一名军人。

我十分感谢党培养了我,给了我锻炼成长的机会,也给了我幸福的人生。我要时刻不忘党的关心和恩情,更不会忘记自己是一名有着七十多年党龄的老党员,一名党培养的革命战士和老兵。

(作者介绍):高飞,作家、诗人,丹江口市作家协会主席。曾任《汉江文学》、《丹江口文艺》、《中国水都丹江口文化丛书》等主编,发表各类文章数百篇,出版各类作品二十余部,现为国际汉诗学会会员、中国诗歌学会会员、湖北省作协会员等。

卜居,作家、诗人,资深媒体人。

(编辑:卜居)