•文/结庐南山

二十世纪初洋布的竞争加上经营不善,李道壁租赁来的布店“李鸿兴”倒闭了。他不得不去亲戚家开的盐场“鹿鸣堂”去管账,删且上齡他的七进“西边大屋”的前半部分租给县议会,靠这些微薄的收入勉强维持全家近二十口人的温饱。哪知政局不稳,才收了一年多的租金,1927年县议会就倒了,这下子全家老小连饭也吃不饱了,有上顿没下顿的。家桢晚年形容道:“曰子像推滩一样地艰难向前,一天推一天地过。”

自从租赁的布店倒闭后,原先跟着父母兄弟住在北街布店里的家桢,又与家人搬回西街老屋里。

西街老屋还住着家桢的奶奶、叔叔一家与姑妈们,他们把前半部分的屋子租给县议会之后,就搬到屋子的后半部分住。布店倒闭后,李道堃一家搬回老屋,-大家子于是都挤在大屋的后半截居住了。想来对于住惯宽敞屋子的他们,此时一定会觉得拥挤不堪。

北伐军即将进入应城之时,县议会“自动”地解散了,本来租李家大屋前边大厅作议餘姐的房子自然就腿给李家了。

1927年北伐军进城的那几天,10岁的家桢与他的哥哥弟弟们正被父亲指挥着把住半厢的家翻前半厢来。

西街上这座号称“西边屋”的老房子,又被率全家老少完整地住上了。

小时候,家桢也住过老屋,但那时他懵懂,而此时他已经是个少年了,开始对周围的事物产生兴趣了,所以,他对这座七进大屋的全貌与数间房屋的用途有了整体的印象。当他再长大一些,对家族史更有了一些了解后,于是便对这大屋的文化意义有了自己的理解。晚年,他兴致勃勃地对女儿描述这幢他引以为豪的老屋——【回忆】

西街的大屋

从前,西街的屋子都是李家的。我们的这条大屋和隔壁的两条大屋,往昔也都是李家的。

我们的宅子叫西边屋,中间的叫中间屋,东边的叫东边屋。具体哪个房子是哪一家哪一房的我已搞不清了,之都是李家的。慢慢就分、分、分,大分小,小分无……

这三个李家的大屋都是一样的结构、一样的方向,原本是李家三兄弟的屋子。中间大屋属于我曾袓父李士毅堂兄弟的,是另一房的屋子。我们西边大屋和东边大屋都属于同一个老爹的,都属于李士毅。反正,三间大屋都是一个祖宗。

我后来细细看过,也肯定这三厢大屋是一道做的,但感觉很纳闷:我们这三厢大屋的方向都是坐南朝北,为什么要取这个方向?南方的房子照说总是该朝南的。我们这排老屋北边的斜对角虽然现在有个天主堂,但天主堂是近些年造的,我们老屋造的时候北边还有一大片空地皮呢!完全可以造一排向南的屋子,为什么不造?是不是要拍皇帝的马屁?因为皇帝的宝座是坐北朝南,我们房子朝北,是不是遥向皇帝叩头?——这三厢老屋是清朝做的,“寿宁寺”大概也是同时候造的,清朝离现在贿三百年了呢!

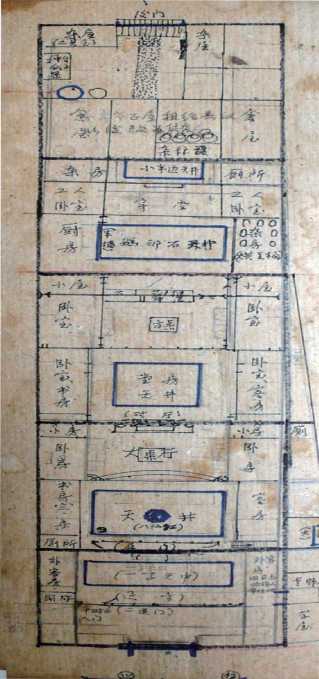

七进大屋的格局

我们正屋有一个天井……两个天井……三个天井……我们这“西边屋”,共有六个井,前面三个天井是正屋的,还有三个天井是后屋的。厨房以后就是下人住的,后面还有仓屋、学屋。

第一道门是仪门,俗称“暖和门”。仪门进来以后可以看到第一个天井,是个大天井,天井横里向西方向有一个小门可以通到隔壁学屋。这天井的一东一西有两个小房间,教我姐姐的那两个信教的湖南姑娘就住在那里。进了仪门以后,就看到屏门。

屏门是隔着天井(第一个天井)和仪门相对。屏门的反面对着大厅。

屏门的作用类似“照壁”,但却做成门的样子,是从楼板上面做下来的。有四块门板,重要客人来时,门都打开,平时就开一个便门。

我家由于家道中落,前面半边好房子都租给县议会去了。大厅有两年当作了县议会的会场。仪门是正门,平时不全开的,仅留一个供出入的小门。仪门两旁是客房。

那么大的客房天花板全是用织花篾席裱的。大厅西厢房是板墙,用作吸鸦片的屋子。大厅东厢房是住人的,为防火砌的是石灰墙。客人们在西厢房抽完鸦片,就穿过天井到动向东厢房歇息。

妨前的那恨擺大,是长方形的,全用一寸多厚的青石板铺成。天井四周镶围的青石板就更厚一些。天井是有些倾斜度的,一角还有个做成古钱形状的排水窟窿。天干时,污水就通过这个钱眼渗到地底下;天涝时,排水不通,从这钱眼里反而会涌出水来,象涌泉。

天井一边还有井沟(用进口白铁做成,是从楼上接污水的管子),那是县议会做的,我家没那个钱做。

学屋和大厅的天井里都放置着大缸。

家里有个学屋,学屋靠墙还有个半边小天井。我就是在这个天井恶口道何为“玉簪花”的:在这个小天井还有些小盆景,玉簪花就种在里面。一个直径约一米的金鱼放在天井里。

大厅前的天井里也有个金鱼缸。

那是多大的一个缸啊!直径起码一米多,高也有一米多高,我当时七、八岁,比缸才高一点点,要踮起脚,巴着缸沿才能看到里面。

大缸里有浮石、虾仙草(金鱼草)。养着的金鱼就在里面游来游去、钻来钻去。

这是个八个面的缸,缸口是八角形的。缸下面还有砖座,也特地砌成八角形。八面缸的釉色是深土黄和浅土黄烧成的。这是个“八仙缸”,因为缸上的花纹是“八仙”,有蓝采和、吕洞冰、铁拐李……

这个缸一直跟着我们,日本人来了以后就不晓得搬到哪里去了。

除了婚丧喜事,平时大缸是不移走的。不,连婚事(红喜事)都不移走的。白喜事要拿走,因为大厅里要停棺材。棺材从大厅里抬出时,大厅前的金鱼缸要移走才不碍事。

我只记得我奶奶的棺材是停在大厅里的。

家中有重大红白喜事时,大厅里的炕几都要拿走,炕几后面有两个柱头。棺材停在厅里,要把大厅的前后门都打开。

堂屋是供祖先的,大厅是接待客人的,都是有前后门的。

大厅里面排着椅子、茶几,还有很大的炕床。大厅很高,为了和大厅齐平,大厅两边的厢房上加盖了半人高的楼房。躲水的人就住在楼上。屏门两边有梯子可以上楼。大厅的整个构造就和对面柳浪闻莺从皖南迀来的屋子——那屋子太小,对,就象胡庆余堂的构造。不过,我们那里新造的房子不兴用红绿油漆油,都用桐油油新屋子,桐油是透明漆,看上去黄黄的,跟木质的本色很接近。透过油漆,还能看到木质的纹理。

我们家房子不是很大吗?很多人就到我们家躲水。一到大水,我奶奶就把街坊邻居和严家的亲戚(我奶奶就是在抹纸牌的时候,与同桌的严氏的奶奶订下我和严氏的婚姻,所以她对严氏的亲戚很关心)接到我家来躲,城外到处都是大水。

我家堂屋里的家具是些杂木、柳木之类的,没有红木。

母亲陪嫁来的东西比家里过去用的要新一些,于是把她的家具换在家里用,旧家什碰到楼上去了。

躲水的人们躲在大厅两边厢房的楼上。楼上平时因为不住人,都是灰。客人来了,我们跑上去玩。

楼上的物什

我这个人好奇心很重,没事就往楼上跑。我常一个人上楼去,我的寄哥弟弟们不大上去,没有这个兴趣。楼上不大住人,就摆东西,摆那些古董玩器,放置楼下搁不下的物什。

楼上还摆了这些东西:

(1)马鞍子和搁马鞍子的架子。从前我们家里的人骑了马回来,马鞍子就往马鞍架子上一搁。

(2)女人编花边的木装置。象一个鼓凳,各种各样的线吊在上面,是女人们做衣服云头花边用的。从前我家女孩子们读书不是主要的,读书无非是想要认几个字,做女红是最要紧的。我家是请先生到我家的学屋里来教女孩子们读书的。到我姐姐这一辈就不做女红了,她连鞋也不会做。

(3洛种各样的旧床。有的床都烂了,床架子还在。一代代都有新床,旧床就弄到楼上去。弄到楼上去干什么呢?客人来了(涨大水来避难的客人、婚丧喜事远处来的客人),堂屋和大厅两旁厢房的上面就是客房。是没有门的客房。楼上没有断开,是通的,叫走马楼。在楼上,围着底下的天井可以象走廊那样跑一圈的,和胡庆余堂一样。

(4)很大的木箱子。里面装着前清时代的凉帽(夏天的官帽,就象电视里官员们的帽子。)不过,电视里的官员不管夏天还是冬天,都戴凉帽,是错的。冬天应该戴的是平绒帽,只有电视剧《雍正王朝》里康熙冬天戴的帽子是对的,是绒帽。

凉帽里头的花头是很精致的,铜部件都很讲究,有的还是鎏金的。

凉帽的顶子有白顶子、蓝顶子、红顶子。

白顶子分“亮白”、“汤圆”。“亮白”比“汤圆”级别低,是顶子里最低级别,是白玻璃做的,透亮透亮。“汤圆”是带白色的料器做的,看起来象白瓷,其实不是瓷土烧的。

蓝顶子分“亮蓝”、“浑蓝”。蓝顶子比白顶子要高一级。“亮蓝”也是用蓝玻璃做的,“浑蓝”则是用蓝料器做的。

最高棚的是红顶子,也分“亮红' “浑红,、“亮红”是水红颜色,我家叫“珊瑚红”。“浑红”则是红宝石的顶子,是一品大员用的。我家袓先的顶子是“亮红” 二、三品的样子,起码是三品以上。

(5)放帽子的帽筒。是破的。完好的帽筒放在楼下屏条搁几上。搁几上一般放置着座钟,座钟的两边放置着两个帽筒、一边一个花瓶和屏架。屏架是镶螺钿的。客人来了就把帽子放在帽筒上。

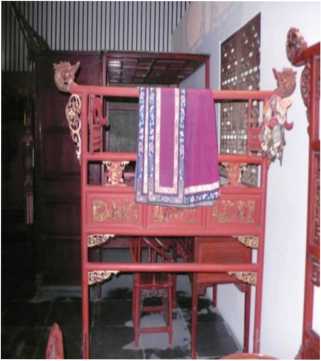

(6)衣架。衣架直直的,两边往外翘状,电视清代戏里常有的。从前的人回家后,脱下外衣就往一衣架上一搭,保持平整。我家中落后,宅子的前半部分不是租给县议会了吗?自己房子不够用,不大用的大东西就塞到楼上去了。除了我母亲房里还留了一个大衣架外,其余的大衣架就统统收到楼上去了,以后就不拿下来了。家里败落成这样,也不讲什么排场了。以后搭衣服就用绳子随便这么一拉,或拉根铁丝凑合。

(清代衣架,结庐南山摄于浙江博物馆)

(7)洗脸架。象圆椅子似的,两层,可放两个脸盆。小时候是用铜脸盆,以后就用洋瓷盆了。

(8)好几个两米多高的破柜子。里面放着考腦文的书,各种各样的书都有,大的小的。还有小得一点点的书,上面印着密密麻麻的字,那是专搞夹带用的。我在楼上看到这些大大小小的书,就问父亲。父亲笑着说:“这是做假用的……”

我家还有经书、子集,四书五经都有的。那些书都摆在大厅后面的柜子里。家里留的那部《楚辞》,你爷爷后来送给你妈妈作为了见面礼。

(9)母亲的陪嫁钟。在楼上,我喜翻处翻翻,看究竟有些什么东西。一次,我翻到一个停了摆、走不动的西洋台钟,那是我母亲的陪嫁钟。钟上面有个马。马是黑色的,马蹄向前扬起,就象彼得大帝骑的那匹马一样。

这钟大概是因为坏了,没哪个去整(修),底下(楼底下)又有新的或找到能用的,所以就搁置在楼上了。

大厅反面有个桌子,桌子半边塞进去放置摆设,半边用做接待客人。桌上也有个座钟,上半部是圆形的,有龙凤图案,样子较一般,现在街上也有卖的。我母亲的陪嫁钟是较为考究的。

我把这个停了摆的钟抱下来修。我又不懂钟的原理,拨啊拨,结果把发条(游丝)一拧,只听得“啪-”,弹簧(游丝)炸了出来,所有的零件都炸开了。我只好把所有散开了的零件再拼凑起来,胡乱装好,悄悄放回楼上去。我父亲当时也不知道, 以后我讲了的。

你说,我父亲把这样考究的钟随便放置在楼上,是没有价值意识。那时代的人,也没有什么所谓的货物价值意识。钟坏了,也许找不到人修理,也许不舍得化大价钱修理。人不是往上走的处境,是往下走的光景,所以能“惹”(应城土话,“凑合”之意)就“惹”,马马虎虎,生活用品就不那么讲究了。说不定正好在哪儿找出个可以使用的钟能凑合使用,就把这个停了摆的钟弄到楼上去塞一塞。

楼上还有几个破的缺了口的大花瓶。凡是底下摆着不能用、又舍不得丟的,或是楼底下放不下来的东西都统统往楼上摆。楼上等于是诸藏室。

建筑的历史源起于居住房屋,为了遮风避雨、御敌防兽。随着人类文明的演化,不同文化对建筑的目的有了更步看法。华夏先民并不寄理想于彼岸的神界上苍的天国,故而,跟古代西方人把上帝作为敬畏的对象不同,也跟古印度人看待先祖若永恒的神不同,不会营造坚固永久的建筑来供奉神祇,他们只用对祖先、君主、族长的崇拜和服从,来代替对神的信奉。所以几千年来,中国人地面上的建筑是切切实实地为人本身而打造的,把建筑只当作在时间和空间中为生活而存在的器物而已, 所用的材质亦向来不用牢固的石材而用具有亲和力的木材。

中国人喜翩木材做建筑,除了这种材质住着舒服,还因为木材的寿命短暂,跟人的寿命相当。在中国人的观念中,只有生命才能延续生命,因此中国人所注重的是后代“香火”不断、家族的繁衍,仅把建筑当作生命中的工具,并不重视家族宅第的永固与永存,所以用并不长寿的木材做不指望永存的家宅是适合的。

中国人还相信,建筑的兴建与倾塌,跟人一样,是一种生命现象。新的家族建筑因屋主人的发迹始,该建筑亦因屋主人后代的不肖而碰。家族的后代,如若争气,自然可对家宅予以修缮,甚至可以建造更大、更豪华的宅第,所谓“光大门楣”是也。李家的祖先李愈谦就是极好的例子:他入仕做官后,舍弃了田店的乡间居所,到城关西街建造了两所七进豪宅。反过来说,如若家族的后代不争气,那么,即便是眼望着宅第破败、倾塌,甚至被变卖,除了作“落花流水春去也”的哀叹,别无他法。不能保住老宅的那代家长会被时人所不齿,是很没有面子的。

事实上,中国的“诸子均分”航分配法,也不利于家族宅第的保存——

浮财、田地的均分是容易的,但先辈的整幢老屋如何能均分给下一代?于是,常见的是,两三代之后,规整的宅第成为大杂院,宅第中一间间房屋原先固有的功能丧失殆尽。

中国传统民宅的整座建筑,功能醒很强的。儒家建立的以“礼”为代表的思想,最讲究的是伦理秩序,这种秩序反映在民居建筑上,便是建筑布局的井然有序,以体现内外、上下、宾主有别的理念中国民居通过非常有特色的“门堂之制”,则具体落实了儒家“礼”,的精神。

中国传统民居的形态,大抵是院落住宅。住宅无论大小,均被院墙所包围。借此,组成一个庭院。

门堂之制的核心是门与堂的分立。“堂",指的是每个庭院里的主要房屋;“门”,指的是庭院的院门。大体来说,有堂就需另立一门,“门”随着“堂"而来。

传统大宅院由多个院落组合而成,沿中轴线作多层次的纵深布局。在这样的布局中,每一道门则代表了每一个院落为中心的建筑1‘组”的开始亦或是前面1 “组”的终结。如此,一个个封闭的院落就被贯穿起来,在既能达到每个院落居住着不愿受到外界干扰需求的同时,每个院落又按尊卑、长幼之序来分配居住,体现了儒家的伦理秩序。

传统宅院的“前堂后室”配置是由“别男女之礼”而来;“北屋为尊,两厢次之,倒座为宾”则是尊卑观的表现。

传统宅院经常以“进深”来算ii«g, 以中轴线上纵向的主建筑“厅堂”为计算单位。

每个院落均有一个主建筑“厅”(或“堂”),“厅”的两旁设有“厢房”。

一进:指的是只有一间厅堂和P搬东西两厢的住宅。

三进:由纵向的“门厅”、"正厅”、“后厅"及每厅带有的厢房誠。

五进:由纵向的五个“厅”及带有的厢房组成。

七进:由纵向的七个“厅”及带有的厢房组成。

大厅的陈设

李家老屋地处长江流域,带有南方民居的特色。南方民居的重要特點是中轴线上的建筑物面对的不是院子,而是天井。两者的共同之处是四面均围以房屋,不同之处是天井在尺度上明显小于院落。形象些说:院落是“围”出来的,而天井是“挖”出来的。

儒家的“礼”,对门的尺度和形式有明确规定,所以,门又成为身份的代表。但自明代中期始,只是房屋的间架受到礼制的限制,而不限制房屋的“进数”,故而李家老屋能造成七进,而开间却不大,是循正房三间的礼制而建一正房五间是贵族享用的,正房七间则是王府的规格。逾制是要受到严厉制裁的,甚至可能招来杀身之祸。

下图作为画家的父亲,晚年根据记忆所画。

(编辑:陈斯莹)