•文/王智慧

趁着假日、趁着风和日丽,约三五友人,寻迹门板湾。沿大富水西堤笔直向南,我们一路询问门板湾遗址在哪里。见路口稻田边走来一人,他正准备到自家田里去忙事,我礼貌地喊住了他。他叫许德祥,是许家湾的会计,他从始至终都参与过挖掘门板湾遗址。这下还真问对人了。透过他的口述,我更加详尽地认知了门板湾遗址。

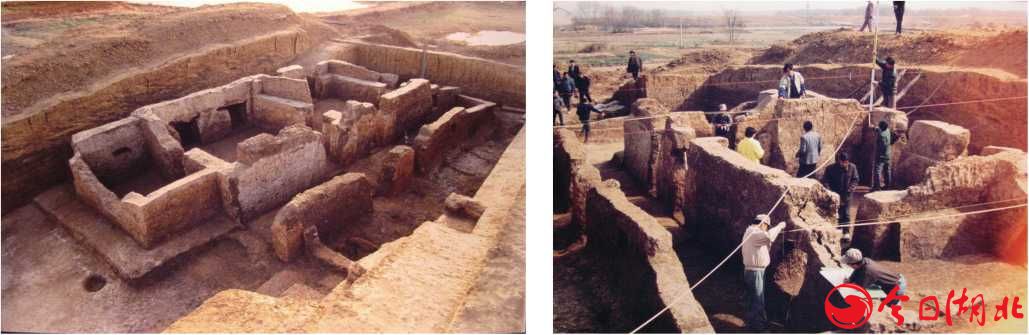

门板湾遗址,位于距城2公里处的城北星光村,是一处新石器时代大型部落遗址,它以城址为中心部落,城外还分布着几个从属的小部落。城址呈长方形,南北长约400米,东西宽约550米。目前被覆盖在许家老屋台、许家上湾、许家下湾、王湾老台、门板湾老台的地下。所有城墙全部是用土筑的。1957年应城开挖县河,人们完全没在意,门板湾古遗址的东墙被压在了富水河的堤坝下。1977年继续挖县河,人们发现有大量的陶片,于是请考古研究员来观测并初步确定此地有大型古城址。1979年,孝感地区博物馆、应城县博物馆联合普查文物,确定门板湾遗址面积为15万平方米。1986年,门板湾遗址被应城县人民政府公布为县级重点文物保护单位。1998年,应城修长荆铁路,为配合工程建设,对铁路沿途的古文物再次考古勘探。湖北省文物考古研究所派来研究专员李桃元等一批人,专门住在门板湾观测、研究、取样、测量,深度调查分析了门板湾遗址及遗址群,确认是新石器时代的城墙遗址,是距今约5000年的屈家岭文化晚期城址,并对门板湾遗址进行第一次发掘,核定遗址面积为110万平方米,城址面积约20万平方米。2000年,对门板湾遗址第二次发掘研究后,李桃元在中国社文核心期刊《江汉考古》上发表了《应城门板湾遗址大型房屋建筑》_ 文,并以门板湾遗址的城垣图做了此期杂志的封面。门板湾遗址,就此隆重地公之于世,它是新石器时代考古的又一重大收获,被推荐为2000年全国考古十大发现项目。门板湾遗址,这座新石器时代规模宏大的城,这个象征着应城5000年历史文化的名片,这一隅沉睡的田园水乡,被挖掘确认并公之于世后,又重新用土覆盖并保护起来。2001年,门板湾遗址被国务院公布为第五批全国重点文物保护单位。

这是一座了不起的历史的城。许德祥带着我们站在门板湾遗址的一处高地说’“第一次挖出的城墙最高近3米,考古队员们说是当时世界上最高的古城墙,比埃及被保护的城墙还高。”我寻望着极目远眺,只有满眼的葱绿以及鱼池里粼粼的水波在阳光下跳跃。大家淘淘乐道的门板湾遗址静默着,在绿草红花的根系下枕河而眠。如今,这里河湖交错,低矮的半丘陵上,一块块大小相近、规格统一的鱼池整齐地排列;油菜田、麦田、以及正在翻耕的稻田生生不息在古城址身边。谁能想到,这里原是有着丰富古文化遗存的优美景点。

考古专家曾根据遗址的地形地貌分析,这是一处由于远古不明原因塌陷湮没的古城池,它有生活所需的设施建筑、水利工程及农舍田园。遗址北部区域是水利枢纽,古河渠分布其间;树木植被构现出稻作农耕的水乡景观。其水文生态的古遗迹,传递出古江汉平原农业水利信息及美妙的田园意境。遗址中部区域,是城垣城门城濠以及大型房屋建筑,先民们在这里繁衍生息、建设家园。这让我们似乎分享到一种生活的祥和与富足。遗址南部区域,是以许家上湾、许家老屋台和许家下湾为中心的古遗址区域,这里河湖相连,是畜牧养殖、狩猎之地。开启屏蔽的门板,让昔曰古城融入新时代的文明;让曾经的“田园风光”和“水乡风情”警示我们后来人珍爰自然、保护环境。

跟着许会计边看边说边走,走到一个干过塘的鱼池边,许会计弯腰随手捡了好几块破碎的不规则的陶片。他说, 这样的破陶片这里到处都是,鱼池、农田、菜园里都有。还曾挖出古玩和古人的痕迹。老人家一高兴,还把我们带到他家里看了他捡到的半截石斧以及_±夬纺线用的陶轮。我打趣说这些东西都是文物要上交哦,老人家说这里到处都是,随便捡啦。隔壁的嫂子也不甘示弱,很快拿来一个刀具模样的青色石头,是石凿还是石刀?我也说不清。

门板湾遗址作为一个有模有样的古代城址,它的确有很多值得挖掘的宝藏。有目前已挖出的较完整的大型土述房屋建筑、墓葬品、重要的陶器石器等文物;有透过文物发现的古代的历史文明;更有值得琢磨的疑问,比如那时的部落生活没有铜铁,只有陶片、石凿石斧,那墙是怎么做起来的呢?泥软而稀,也没有现在的梯子、吊车,那么局,是怎么垒上去的呢?古人的建筑设计也够精细的,阡陌交通,一应倶全。

应城的门板湾遗址,吸引众多人前来参观。有湖北省内、省外的考古学家及爰好者,也有日本人、台湾人来看过。它是新石器时代屈家岭文化和石家河文化的集中展现;是长江中游文明史上具有代表性的文化遗产;是5000年中华文明史的象征之_。文物遗迹的不可再生性强烈要求我们保护好门板湾遗址。保护和运用好门板湾遗址实则是弘扬优秀的民族文化。如今,从门板湾遗址中发掘的灰坑、墓葬、陶器、石器等文物,以及规模宏大、清晰逼真的门板湾遗址效果图,正陈列在应城文化艺术中心的文物展厅,等待你开解门板湾遗址的疑惑,等待你寻迹门板湾遗址的神奇……

(编辑:陈斯莹)