【内容摘要】“工匠精神” 是一种敬业态度及精益求精的精神理念,提倡工匠精神既是当下弘扬中国传统文化的迫切需要,更是中国经济转型升级发展的需要。荆楚大地的国家级非物质文化遗产汉绣作为一个地方绣种,在两千多年的发展历史中,无论是启初、繁盛、式微、中兴还是衰落、濒危乃至复苏,始终离不开一代又一代汉绣人的努力。一方面,他们恪守严格的行规和师徒制度,尽管坚守困难,但汉绣传人这种精益求精、爱国为民的“工匠精神”在当代达到了一定的高度。

【关键词】汉绣;工匠精神;精益求精;爱国为民

Abstract:

"Craftsmen spirit" is a professional attitude and the spirit of excellence, advocating spirit of craftsmen is not only the urgent need to carry forward the traditional Chinese culture, but also the needs of China's economic transformation and upgrading of development. Han Embroidery as a local embroidery, in two thousand years of development history, whether it is early, prosperity, decline, danger or even recovery, always cannot do without sticking to generations of people of Han Embroidery, the excellence, patriotic people of the artisan spirit. Reached a certain height in the contemporary.

Key word:

Han Embroidery;Craftsmen spirit;perfection;Inheritance and innovation

一 、“工匠精神”与汉绣

我国古代手工业源远流长,千百年来一直非常注重“工匠精神”。随着现代化进程的加快,传统民间工艺面临衰退和消亡,工匠精神也随之日渐式微。科技和生活的现代化进程加速,使得当代人要想专注于一门手工技艺并将其精致化,比以往任何时代都难。纵观日本、德国等发达国家,对匠心、品质的高度重视使其成为真正的制造强国。尽管中西方关于“工匠精神”的特质和内涵有所不同,但“工匠精神”无疑将成为这个时代最为宝贵的精神财富。

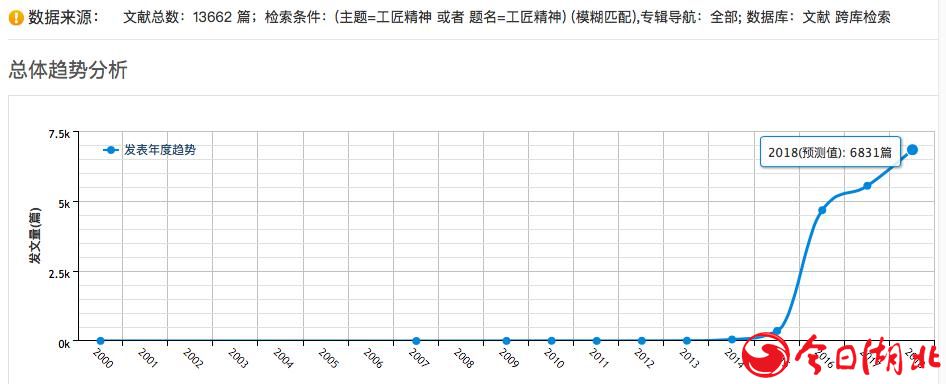

2016年3月9日,在十二届全国人大四次会议上,李克强总理表示,要培育精益求精的工匠精神。这是我国政府在工作报告中首次提到“工匠精神”一词。在“中国制造”到“中国智造”的转型之路上,必须重拾“工匠精神”。2018年9 月 7日,笔者以“工匠精神”为主题在“中国知网”上进行搜索,从 2000 年到 20012 年,一共有 20 篇论文,此后逐年增加,2014 年 53 篇,2015 年 292 篇,2016 年4670篇,2017 年5542篇,2018年2984篇(见图一)。由此可见,“工匠精神”近几年来已经成为学术界研究的一个热点。

图一

诗云:“如切如磋,如琢如磨”。这是形容工匠对材料对象进行切割雕琢时的认真执着精神。后来孙中山将这一精神内涵概括为“精益求精”。目前,学术界一般认为:工匠精神指技艺高超的手艺人身上所具备的严谨、专注、敬业精神。有关工匠精神的主要特征,目前达成共识的大致如下:其一、纯手工操作,技术有壁垒,效率和效益均较低,从艺者勤劳节俭;其二、技艺传承方式为家传世袭或师徒制,看重“以德为先”、“德艺兼求”和“心传身授”,除家传外,还特别强调“一日为师终身为父”的师徒传承;其三、精益求精的精神既是中国古代工匠安身立命的根本,也是我国古代手工艺技术取得辉煌成就的重要原因;其四、一开始由我国第一个工匠团体墨家所倡导的“兴利除害”精神,其后逐渐演变成爱国为民的职业精神,这是工匠精神非常重要的一个维度。

这种工匠精神存在于我国诸多历史悠久的手工艺和传统艺术之中,湖北省的汉绣就是其中一种。与四大名绣,如苏绣、汉绣、蜀绣和粤绣一样,汉绣如今是一种融汇南北诸家绣法之长、具有鲜明地方特色的传统刺绣工艺。作为一个地区传统民间文化的精华,汉绣也是湖北省的地域标志性文化,经历了由简单到复杂,由粗糙到精致的渐进过程。

一般认为,汉绣以战国时期的楚绣为基础发展起来,直到明清之际,汉绣由湖北荆州兴起,后经长江水路流传至武昌,兴盛于汉口,嗣后在洪湖、仙桃和潜江等地传播,并在清末民初达到了鼎盛期,成为三大名绣之一。1910年和 1915年,汉口手工艺人制作的绣品在南洋赛会和巴拿马国际博览会上获得金奖。2008年,汉绣入选第二批国家级非物质文化遗产名录,成为以武汉为中心,辐射湖北全省的民间手工艺。如今,在各级政府的各种支持下,在汉绣传承人的艰苦努力下,汉绣在湖北省已经成为一项传承状况良好且影响较大的国家级非遗项目和传统民间工艺,研究汉绣之中蕴含的“工匠精神”能够让我们更加深刻地认识到汉绣在当代的艺术价值和精神意义,秉承着高度的文化自信,更好地传承以汉绣为代表的非物质文化遗产和中华民族优秀传统文化。

二 汉绣中的“工匠精神”

(一)艰难而清贫的匠心坚守

清代刺绣名家丁佩在《绣谱》中将刺绣的地位置于绘画之上。她认为,刺绣虽然源自绘画,但它是一个二次创作的过程,其材质也较为华贵稀缺,这些决定了刺绣的工艺难度和审美价值要高于绘画。在丁佩看来,刺绣家乃画家所万不及一。她多次表示:“苟缺一丝,通幅即为之减色,故较他艺尤难,断无急就之法。” “习之者因无成法可宗……何惑乎工于此艺之罕觏其人哉。”因为难于学习和坚持,刺绣没有速成的捷径。汉绣同样如此,需要大量的时间累积,无论是学徒还是真正出师之后,都得经年累月伏案工作,而成果则是微乎其微,如果没有高于常人的耐心,很难成为刺绣者,成为刺绣大师更是熬尽了岁月才苦尽甘来。洪湖吴氏汉绣第六代传人吴琼如曾说过,吴氏汉绣,须靠人工一针一线地绣,大型绣品就更是如此,至少需要数月乃至于一年以上,从艺者必须能耐得住清贫寂寞。“这种近似苛刻的要求使得汉绣艺人越来越少。”一直以来,刺绣都是一个清贫的行业,除了顾绣在明朝中后期有一个收藏的高峰之外,大多数时代刺绣从业者甘于清贫而不放弃自己的爱好。

普通的汉绣作品和汉绣创作尚且如此,那些耗费大量人力和心血的大制作更是如此。比如,清代汉绣作品中的巨型堂彩达到了汉绣在该阶段的新高度。汉绣艺人的技艺不但精于家庭日用堂彩,他们还刺绣了一批悬挂于戏台上方的巨型堂彩,其中有传世绣品《群仙祝寿图》(宽约 1.5 米,长约 8 米)和《福禄寿图》(宽约 1.6 米,长约 3.1 米),从绣品构图布局、人物面部以及神情勾勒、汉绣针法的多种多样等各个方面来看,均具有极高的历史和艺术价值。20 世纪 50 年代,湖北汉绣历史最高水平,具有划时代意义,其中洪湖汉绣研究室以洪湖赤卫队为题材创作的大型汉绣《人人都说天堂美,怎比我洪湖鱼米乡》(宽 1 米,长2米),采用六百多色线,二十多种针法绣制而成。异色双面绣《群猫》也是这一时期的代表作,曾被轻工业部选送到法国和波兰的国际博览会展出。正是因为汉绣学艺艰难,艺精漫长,加上经济回报相对较低,让汉绣一度成为了一门濒临失传的境地。无怪乎出身于汉绣世家的任本荣要疾呼,振兴汉绣。

汉绣为何遭遇如此困境?汉绣传人姜成国认为一是由于社会对汉绣了解不够,二是这个工艺活对从业者有一定要求,例如有一定美术基础、悟性比较好。另外,从目标市场情况来看,汉绣的应用还比较局限,不是很能赚钱。姜成国甚至担忧,目前来学的部分人只是将汉绣作为业余爱好,真正以此为业来钻研的人或许更少。

(二)传统的传承方式和行业制度规则

正是由于传统民间艺术的特殊形态和特征,使得其在文化传承的历史变迁中有着坚韧的历史传承性。刺绣行业同我国的大多数行业一样,有着极为传统的传承方式和行业制度,而汉绣就是民间传统文化传承的一个典型例证,其中最具代表性的是传统学徒制、帮会制和“保密制”。

其一,在近代学校出现前,专业教育是以传统学徒制的形式完成的,徒弟在师傅指导下进行知识和技能的学习和练习。这种严厉的师徒关系,一方面,师傅交给徒弟技艺,这种技艺是未来谋生的本领,有保护知识产权的含义在里面,所以徒弟必须“事师之犹事父也”(《吕氏春秋》);另一方面,这种学徒制,有利于手工技艺和特殊文化的传承,是艺人能够保持一颗匠人之心的学习环境与社会基础。同样,作为一门难度较大的手工技艺,汉绣也是这样。

汉绣自古便有拜师难的说法,拜师之前要双向选择,此外还要经历3到6个月的试用期,其后方可举行拜师仪式。仪式上,需要行会会长、录事以及行业内知名人士出席宴会,还要签订《师徒合同》,需铺保(担保人)两名和押金若干。其中“四望”之说便是汉绣拜师学艺难的形象体现,所谓四望:一望、有师收徒;二望、学三年帮一年顺利度过;三望、学有所成进入帮会为师收徒;四望、出师后能筹得开绣铺的资金,当绣铺老板。汉绣师傅真正是“一日为师终身为父”,徒弟除了要一生向师傅行孝道外,还要在师傅百年之后传承师傅所留下的花样等资料。正是因为有这样的严格拜师学艺的师道传承,汉绣才能一代一代往下传。

其二,早期汉绣行业除了有上述的师徒制之外,还有着严格的帮会制度,帮会成员一定要严格遵守帮规,否则就会被驱逐出帮会。帮规森严:“学徒三年帮师一年”后经帮会同意方可开绣铺;若四年未学成则不得从业。若非学徒出身,则不准加入帮会,更不能从业。

其三,在传统技艺中,有一项不成文的规定,即关键性的制作工艺或者诀窍绝不向外人泄露。唐代元稹《织女词》有:“东家白头双女儿,为解挑纹嫁不得”。刺绣行业同样也是如此,而且其保密“潜规则”表现在两个方面,其一是技术保密,高难度的技法,随着刺绣技艺整体水平的提升,目前这种技术壁垒已经不是大问题;其二是主题和题材保密,尤其是具有突破性的重大题材作品,在面世之前基本上是秘而不宣的。

这种不成文的“保密制”能促使艺人积极发挥主观能动性,刻苦钻研,不断提高技艺,从而推动技艺更上层楼。正是由于汉绣所处的民间文化生态环境长期的稳定性,汉绣学徒从一开始便非常看重自己的学艺机会,真正热爱这门技能,此后不会轻易见异思迁。在生产的过程中,不断创造新技法、样式和风格,使得汉绣技艺在传承过程中不断创新,汉绣中的“工匠精神”能够长久流传。在古代,这种制度有一定风险,比如传承人中断则技艺或致失传,使数百年中积累起来的宝贵经验化为乌有。在当代,这种保密潜规则导致不同的汉绣传人和团队之间交流不够,制约着汉绣的发展。

(三)“一丝不苟”的制造和创新精神

工匠精神最大的特点就是“一丝不苟”的精益求精的精神。较为精细的汉绣作品,需要将一根蚕丝线劈成若干份,以达到更为精美的效果。在丁佩看来,人物刺绣较难,其中又以须发和肌肤更难表现:“人物惟须发最难……肌肤亦然,尤须莹静融洽,绝无针线之迹……”汉绣代表性传人黄春萍在创作汉绣作品《飞天》时,其人物肌肤“莹静融洽,绝无针线之迹”,衣褶和飘带颇有“吴带当风”之感。该作品在2010年举办的第一届中国非物质文化遗产博览会上夺得银奖……无数汉绣人以精益求精的工匠精神使汉绣发展为更具观赏性的中华艺术瑰宝。

汉绣之工匠精神还体现在另一个方面,那就是创新精神。汉绣和汉剧有着血脉相连的关系,汉绣让汉剧戏服更加光彩夺目,同时汉剧的发展也让汉绣更上一层楼。上个世纪80年代,武汉戏剧用品厂生产的的各种戏服屡获殊荣,一些京剧名角如袁世海等都穿过汉绣戏服,其中盘金类技法的戏服最为引人注目,1987年电视剧版《红楼梦》中的盘金类戏服都是武汉戏剧用品厂的工人亲手制作。

盘金技法在唐宋时期已经出现,后来成为汉绣最为擅长的一种代表性技法。汉绣艺人黄圣辉在传统针法的基础上,创新出一种新的针法——蹦龙针,改用直线盘金,利用视觉错觉的效果钉线,不但令人耳目一新,而且节省时间,成为全国绣业的独创,在1993年的《中国戏曲志•湖北卷》中有记载。蹦龙针成为汉绣创新精神的体现,更是典型的“敢为人先,追求卓越”的武汉精神的体现。

(四)爱国为民,扶困济贫

中国历史上第一个工匠团体墨家为了黎民百姓利益,“可使赴火蹈刃,死不旋踵。”这种追求爱国爱家、国泰民安的社会道德理想也成为后世工匠的精神追求。因此,爱国为民也成为“工匠精神”的一个重要内容。两千多年后,汉绣艺人同样也以自己的方式践行着这一精神的最高道德标准。

汉绣作为国家非物质文化遗产,其传承工作受到当地政府的重视,其代表性传承人黄春萍,前承民间汉绣的精湛绣艺,在传承的基础上开拓了汉绣表现题材。她是中国公安制服袖标刺绣者、中国国家级刺绣裁判和“荆楚工匠”。她的汉绣作品获奖颇多,蜚声业界。除了技高一筹之外,她还有一颗爱国的拳拳之心。2008年,汶川地震后,黄春萍用了一年时间,用 568 万针、800 余种各色绣线绣制成了一幅《屹立的国旗》。该作获得中国民间文艺最高奖项——山花奖,并被汶川地震博物馆永久收藏。2011年,辛亥革命100周年之际,黄春萍历时两年创作《铁血肇端》作为献礼。她把中国国画、工笔画和西方油画技法结合起来,用汉绣表达独具特色的爱国之情。2010年起,黄春萍免费为残疾人进行汉绣培训,至今培训过的残疾人弟子多达几百人。她希望汉绣能让残疾人用自己的双手通过劳动受到尊重、收到获得感。此外,黄春萍投资近百万元为残疾人创办汉绣培训基地……为了更好地发扬汉绣文化,人才培养尤为重要,她用她的耐心与专注先后培养出800多名绣娘,将自己领悟到的刺绣技艺毫无保留的教给她们。

汉绣大师任本荣、黄圣辉、姜成国等带领其他汉绣爱好者制作了1000余汉绣作品,筹建了首家民办的汉绣博物馆,2013年5月正式对外免费开放,市民还可以在这里体验和学习制作汉绣。汉绣博物馆作为一个公共文化设施和爱国教育基地免费为人们所参观,这也是一张展现武汉本土历史文化的名片。

2016年 11 月,黄春萍代表汉绣艺人参加中国文学艺术界联合会第十次全国代表大会大会。如习近平所说的那样,汉绣人将继续“把艺术理想融入党和人民事业之中,做到胸中有大义、心里有人民、肩头有责任、笔下有乾坤。”

三 工匠精神语境下汉绣的发展

汉绣地位的转变与工匠精神的坚守是密不可分的,除了师徒传承、和一丝不苟的从艺精神之外,在新的时代,汉绣传人身上体现出既有高超的技艺,又有严谨负责的工作态度和理念,更有对这一职业的高度认同感。当下汉绣界呈现出“传统”和“创新”两种倾向,旧的一派坚守着“花五正果,热闹为先”的传统创作理念,制作出来的汉绣作品依然是浓烈的颜色对比、古老的纹样图案,间或有人在此基础上进行探索。新的一派引进其他刺绣的方法,以人物肖像,现代油画、当代内容为主题进行创作,使得汉绣呈现出与以往不同的风貌。

然而,随着我国市场化进程的加速,工业化产品逐渐取代了传统手工艺品,汉绣的发展也无可避免地遭遇了瓶颈。目前,汉绣的市场份额根本不能跟四大名绣相提并论,不但如此,作为本土刺绣,汉绣在湖北省甚至武汉市的知名度和产品的丰富程度以及普及程度都不容乐观。根据武汉纺织大学纺织非遗团队历时3年的调研结果,汉绣的市场资源基础薄弱,在全国刺绣市场中,仅苏绣就占到了80%的份额,汉绣的份额微乎其微。在对汉绣传人的走访和对汉绣现状调查中,发现目前汉绣本身存在一些问题。在工匠精神的语境下,汉绣的创新和发展还有很大的空间。

(一)加快拓展汉绣的品类和题材

以苏绣为参照,汉绣必须拓展产品的种类和题材,开发出更多具有地域文化特色的现代新产品。目前,汉绣产品集中在宗教用品、日常用品和装饰用品三个方面,在日用品中,既有传统的围巾、手帕和领带,还有手机壳、包袋、时尚挂件等,涵盖了高中低三档,但总体来说产品的种类和特色都不突出,创新仍然远远不够。在创新的时候,注意与传统的辩证关系。

从非物质文化遗产开发与保护的角度来看,新旧两派风格的“守”与“变”之争正是非物质文化遗产传承和发展中“原真性”和“活态性”的体现。保护“原真性”,就是保护原生的、本来的、真实的历史原物,保护它所遗存的全部历史文化信息。同时非物质文化遗产不是文物,不是静止的,会在适应周围环境及与自然和历史的互动中,不断生发、变异和创新,呈现出“活态性”。这就说明将属于非遗的传统手工艺仅仅进行历史传承是远远不够的,还必须加入现代人的需求进行调整、创新。

(二)多方培养汉绣人才

传统的师徒传承制度固然有其优点,但是却不适应快速发展的时代。现在由于就业选择多样性,并在其他行业也能获得较高的收入,愿意从事汉绣特别是刺绣的人越来越少,导致汉绣企业出现人才断层,企业发展受到制约。 政府出台了各项扶持政策发掘和保护汉绣,按照国家文化部规划建立了“国家+省+市+县”共 4 级保护体系,除了中央财政和省级财政对日常工作经费的划拨、补贴,传承人也有了一定的传承经费。创新开展“政府引导、企业运营、传承人参与”的非遗保护“武汉模式”,成立了汉口前进四路 169 号汉绣研究制作中心、武昌区昙华林汉绣基地,汉阳区的武汉市汉绣博物馆、武汉新民众乐园“汉绣精工坊”等,发展了上千名绣友,绣坊也增加至几十家。提高汉绣工人待遇已是汉绣产业发展的客观需要。确立汉绣产业发展方向宣传以汉绣大师、名人、艺术家、高级工艺美术师等为主的创作群体, 通过名人效应或名师的技艺,提升汉绣产品的附加值,开拓汉绣的高端艺术品市场。

(三)适当与科技结合

以任本荣为代表的传统汉绣手艺人认为汉绣是一门传统工艺,不适合利用现代科技进行开发,特别是机绣、喷绘的应用,那样就会改变这门传统工艺的传统面貌,汉绣的艺术魅力和非物质遗产价值将不复存在。以中国青年工艺美术家、年轻的汉绣大师杨小婷为代表的现代汉绣工作者则对汉绣进行了产业化的开发及包装,改变了传统汉绣的制图模式,采用电脑制图;在题材上也加以创新,加入现代文化事项;产品融合了绘画与刺绣的技巧,使其更加符合现代消费者的需求,一些现代油画、当代艺术为主题的绣品更是受到市场的认可与推崇。

将手工制作与与现代技术结合。例如用专业打印机直接在布上打印图样,省去描制底图的时间,还可用机器对绣品进行收边。这种方式既避免了纯机织绣品的粗糙品相,又解决了纯手工制作的生产率过低问题。对于现代技术的合理运用,可以使汉绣工艺产品更加适应市场的需求,同时节省一部分人力,避免绣工不足带来的问题。另外,可以在汉绣的教学和推广方面采用多媒体手段。

(四)加强品牌建设

加大汉绣品牌包装与宣传力度,利用各种媒介、展览等平台宣传品牌,策划相应活动对品牌进行推广。 提升挖掘汉绣品牌文化外延与内涵,在弘扬传统文化的同时,紧密结合时代气息,拍摄与汉绣相关的影视作品。加强产品质量监控、管理,让消费者意识到买沙坪汉绣就是买质量、买放心、买货真价实的汉绣产品。

结语

除了汉绣,我国民间还有许许多多的手工艺匠人,他们都秉持着“工匠精神”努力传承着各自的手工艺。除了手工艺人,在我国各行各业还有更多的劳动者,身体力行地践行着这种“工匠精神”,将其发扬成为更具观赏性的中国艺术珍品,不管是传统艺人,还是新生代传承人,殊途同归,大家都秉承着一颗“工匠之心”。习近平在十次文代会讲话中,希望广大文艺工作者“坚定文化自信,用文艺振奋民族精神。”这种普遍而深刻的文化自觉和文化自信,能够让我们更加深刻地认识传统手工艺中所蕴含的工匠精神,及其在当下以及未来的价值。这种凝结着工匠精神的传统手工艺绝不会过时,而是随着时代的发展,成为中华民族最为优秀的“文化要素和美学载体”,承载着我们这个民族过去、现在以及未来最独特的创造力和竞争力,“激发每一个中国人的民族自豪感和国家荣誉感。”

现代设计的“传统观”与传统工艺的“现代感”——谈传统工艺与现代设计的融合与创新。

【注】:

1、本文为湖北省教育厅科研项目:基于虚拟现实技术(VR)的湖北省非遗保护与开发问题研究(B2018282)阶段性成果;湖北省武汉市产学研项目“国家级非物质文化遗产汉绣传承研究与开发”(项目编号CXY201644)阶段性成果。

2、武汉生物工程学院管理学院副教授,武汉大学文学博士。

3、 武汉生物工程学院管理学院

4、[清]丁佩,绣谱[M],北京;中华书局,2012年 2 月,第 22 页.

5、[清]丁佩,绣谱[M],北京;中华书局,2012年 2 月,第 3 页.

6、陈元生.汉绣传奇[M],武汉;武汉出版社,2014年 1 月,第 171 页.

7、陈元生.汉绣传奇[M],武汉;武汉出版社,2014年 1 月,第 61 页.

8、《千年汉绣传人稀少,七旬老艺人呼吁建汉绣博物馆》,2010年6月7日,荆楚网, http://hb.qq.com/a/20100607/000892.htm

9、[清]丁佩,绣谱[M],北京;中华书局.2012年 2 月,第 68 页.

作者:刘 慧 孙俊倩

(编辑:陈斯莹)