《陶法器与“巫”字考释——“数学天文学”的“视运动”概念(二)》

张天弓

长江三峡秭归遗址的数学天文学有“视运动”概念,怎么证明?秭归柳林溪遗址“巫( )”者的陶法器(T095⑧:48,正面)【1】国务院三峡工程建设工程委员会办公室、国家文物局编《秭归柳林溪》,科学出版社,2003年版,第115页,图版43,正面)

)”者的陶法器(T095⑧:48,正面)【1】国务院三峡工程建设工程委员会办公室、国家文物局编《秭归柳林溪》,科学出版社,2003年版,第115页,图版43,正面)

的“四目”表示“视运动”,比殷商二“目”(  )”字更为确切(图1),而“四目”之主体“巫(

)”字更为确切(图1),而“四目”之主体“巫( )”字,其形为“四方”,运转则“圆”,与秭归遗址“陶顶盘”之“圆”对应,这是数学天文学的平面几何图示(图2),即是“化圆为方”,表示太阳视运动的加速度运算的坐标体系。

)”字,其形为“四方”,运转则“圆”,与秭归遗址“陶顶盘”之“圆”对应,这是数学天文学的平面几何图示(图2),即是“化圆为方”,表示太阳视运动的加速度运算的坐标体系。

东汉王充(公元27年-约公元97年)《论衡·骨相篇》记载:“仓颉四目,为黄帝史。”【2】中华书局丛书集成初编本,1985年影印本,第23页)王充所谓“骨相”,是讲观察人之“骨體”、“面相”,涉及数理逻辑。许慎《说文解字叙》:“仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文。”这是讲黄帝史官“仓颉”,可以看出“仓颉初作书”,是秦汉时期流行的关于文字起源的基本观念。秭归“陶法器”就是“仓颉四目”之原型,而且秭归“陶顶盘”中确实有“文”字。

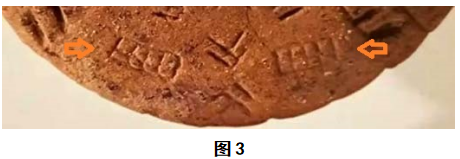

《说文解字叙》开篇所谓“庖牺(伏羲)氏”之“始作《易》八卦”,【3】〔清〕段玉裁《说文解字注》,上海古籍出版社,1981年影经韵楼藏版,第753—754页)。这个“八卦”也在秭归“陶顶盘”中(图3),并且与运算几何学的“化圆为方”相关。这里拟重点探讨“化圆为方”。

〔英〕斯科特《数学史》论述古希腊希波克拉底(公元前430年享有盛名)“证明了半圆形面积可以化为三角形面积,这是把曲线形面积化为直线形面积的第一个例子。”这相当于等腰直角三角形ABC面积,等于AB上两个半圆之和【4】侯德润等译,广西师范大学出版社出版2002年版,第19页),原图只有上半圆,本文作下半圆的补图(图4);现代数学称之为“月牙定律”,但希波克拉底并没有作出所有月牙形的等面积正方形。看图中等腰直角三角形ABC,两个ABC对角相连就是正方形,这实际上是几何学“化圆为方”的问题。现代已证明,在尺规作图的条件下,此题无解,而解析几何是从几何学问题转成代数问题。依据此图,实际上是两个圆形,一个是半径为r=1的圆形,一个是直径为√π的圆形(图5)。

![]()

![]()

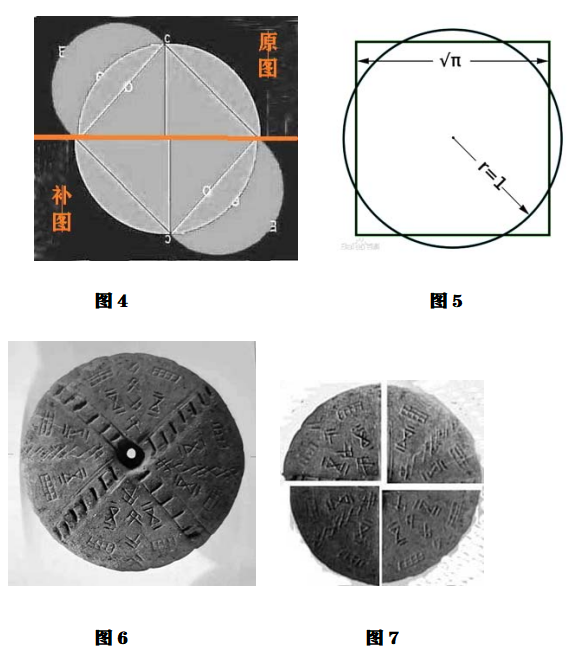

对照秭归遗址“陶顶盘”(图6),在“癸( )”(《铁云藏龟》112.3)形表示“巫”形运转。“癸(

)”(《铁云藏龟》112.3)形表示“巫”形运转。“癸( )”图示,为二条平行双线之长方条,去掉这二条平行双线之长方条,再合拼为圆形(图7)则为小圆形,实为“化圆为方”(图5)中正方形之圆。几何学中的“化圆为方”,属于纯粹抽象化的数学学科的问题,而秭归遗址的“化圆为方”则是数学天文学的源头,涉及上下通神。

)”图示,为二条平行双线之长方条,去掉这二条平行双线之长方条,再合拼为圆形(图7)则为小圆形,实为“化圆为方”(图5)中正方形之圆。几何学中的“化圆为方”,属于纯粹抽象化的数学学科的问题,而秭归遗址的“化圆为方”则是数学天文学的源头,涉及上下通神。

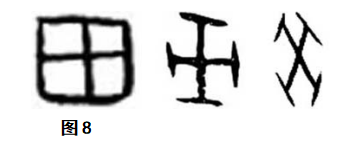

这个“四方”是“田”字( 《合集》6057,宾组)之四个方格。秭归“陶顶盘”中沿圆边有8个二“田”形横式相连的八方格(见图7),这是“伏羲八卦”的原型,表示这天文学“陶顶盘”要旋转。数理运算是:

《合集》6057,宾组)之四个方格。秭归“陶顶盘”中沿圆边有8个二“田”形横式相连的八方格(见图7),这是“伏羲八卦”的原型,表示这天文学“陶顶盘”要旋转。数理运算是:

A.8×8=64,

B.64=60+4

数理60表示干支之交合,4个方格“田”表示运算“四方”,即是东南西北、春夏秋冬,是“巫”形的前提与基础(图8)。

与为什么要“化圆为方”?日出而作,日落而息,是周日视运动;春种秋收,夏耘冬藏,是周年视运动。因为“化圆为方”,才能将二十四时辰与二十节气合为一体。当然,也有祭祀之巫术。秭归“陶顶盘”的数学天文学,揭开了“八卦”、“六十四卦”的谜底。

为了极简平面几何加速度运算,“陶顶盘”(图6)的数理运算则取“化圆为方”之圆,而大圆则为“虚数”,用“三合(亼)”函数、勾股定理、黄金分割率之“度”( ,《战后宁沪新获甲骨集》1.234)来运算(图9),也就是运算太阳神视运动周年360°的外插法,对应内插法。只有“化圆为方”,才能运算春夏秋冬,才能运算春分点的太阳年、冬至点的回归年。、

,《战后宁沪新获甲骨集》1.234)来运算(图9),也就是运算太阳神视运动周年360°的外插法,对应内插法。只有“化圆为方”,才能运算春夏秋冬,才能运算春分点的太阳年、冬至点的回归年。、

秭归遗址“陶顶盘”可以运算出,距今7000前的春分点太阳年长度为365.275天。笔者《襄汾陶寺遗址陶扁壶朱书“文”字考释——简论陶寺观象台的“数学天文学”》(待刊)已有证明与运算的结果:陶寺观象台模拟公元前2100年的观测数据,可以转换运算出春分点太阳年长度365.275天,即是 °冬至点回归年长度365.75天,对接东汉张衡浑天仪的冬至点回归年长度365.25天,即是

°冬至点回归年长度365.75天,对接东汉张衡浑天仪的冬至点回归年长度365.25天,即是 °,这与古希腊希帕恰斯的黄赤道的春秋分之二分点可以交换运算。

°,这与古希腊希帕恰斯的黄赤道的春秋分之二分点可以交换运算。

秭归遗址“陶法器”,夹砂红陶,陶色鲜红。平面近长方形,截面圆角长方形。上端薄而呈圆形外凸,下端变厚,残;残长4.85厘米。从整体看,上面左右二“目”中间为“上五下五”,或者说“倍五”,数理“十”;下面左右二“目”中间为“上五下五”,数理“十”,这是表示天地之中轴线数理二十。

天地之中轴线数理二十,合四方之四“目”,数理“二十四”。这是南北极中轴线的数理,相当于秭归柳林溪遗址“陶顶盘”南北极中轴线(虚线)上的四组“对‘文’”的数理“二十四”。从运算“四方”看,即是“四方”中的每一方位为“二十四”,表示一天二十四时辰对应一年二十四节气。所以,“化圆为方”的运算“四方”,成为地球自转的周日视运动24时辰与昼夜长度之比0.618:0.382,可以转化为地球公转的周年视运动的360°,春分点的太阳年、冬至点的回归年。数理运算是:

24×15°=360°

15°是秭归东门头遗址“太阳神女”头顶的太阳24齿轮中每两个齿轮间的角距。这就是说,距今7000年数学天文学的源头,就是以“视运动”为核心。

殷商“恒”字的两种形体“ ”(《铁云藏龟》199.3)、“

”(《铁云藏龟》199.3)、“ ”(《铁云藏龟》199.3),二者表示月相在天地间恒久的运行,“月”之数理十,运算天地则为十二,左东方向、右北方向之运行,这是表示北半球亚洲区域的方位与视点,应该是希波克拉底“月形定律”的原型。

”(《铁云藏龟》199.3),二者表示月相在天地间恒久的运行,“月”之数理十,运算天地则为十二,左东方向、右北方向之运行,这是表示北半球亚洲区域的方位与视点,应该是希波克拉底“月形定律”的原型。

恒字二形“ ”“

”“ ”是地球本初子午线(rime meridian)的原型,东向180°,西向180°,北极为立春“0°—360°”。参见图2。恒字另一形“

”是地球本初子午线(rime meridian)的原型,东向180°,西向180°,北极为立春“0°—360°”。参见图2。恒字另一形“ ”(《殷墟书契前编》7.11.2),表示农耕文明与结绳为治的采集渔猎相衔接,“

”(《殷墟书契前编》7.11.2),表示农耕文明与结绳为治的采集渔猎相衔接,“ ”形在弓弦中,表示函数,黄金分割率数值0.618,即是“分数位”牵连“万数位”函数(图10)。

”形在弓弦中,表示函数,黄金分割率数值0.618,即是“分数位”牵连“万数位”函数(图10)。

秭归“陶法器”的四目,右边上下目有“二分”符号相联,左边有上下目有“二分”符号相联,这是殷墟“公”字的原型。“陶法器”顶部的乱髪,表示无理数。秭归“陶顶盘”上地平方向的两条数轴线,也是无理数。所以,“陶顶盘”上的8条主轴线,要搁置二条无理数,每条中轴线长度的数值为60,于是6×60°=360°。

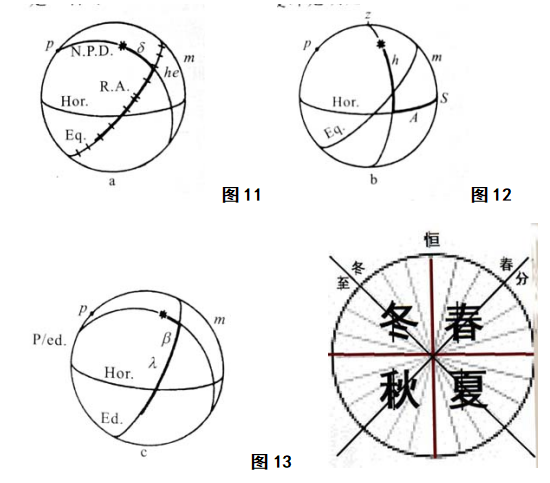

〔英〕李约瑟《文明的滴定》中《科学和中国对世界的影响》一文写到:“有三种方式可以测量星体在天上的位置。现代天文学使用的既不是希腊人的黄道坐标,也不是阿拉伯人的地平坐标,而是中国人的赤道坐标。世界上一切文明都是在浑天仪上建立刻度环来测量天体表面上位置的。希腊化时期最伟大的天文学家托勒密(公元2世纪)就拥有这种仪器,它现在用于现代望远镜的定位齿轮中”。“望筒和刻度环是确定天体位置的两个重要基本要素。中国没有把刻度环分成360°,而是根据一年的日数分成 °。初看起来这似乎很笨拙,但实际上确有好处”。“浑天仪的出现要到张衡的时代”,在公元100年到300年,正好在托勒密之前。中国人的测量始终是“赤道坐标”。为此,李约瑟先生例举了中国人赤道坐标、阿拉伯人平地坐标、希腊人黄道坐标的三个图示(图11、图12、图13)【5】张卜天译,商务印书馆,2018年版,第66—67页)。这种判断,基于李约瑟先生对于中国古代数学、天文学的一个尖锐的说法,这就是“中国天文学是吃了中国数学非几何学的亏”。【6】李约瑟《中国科学技术史》“数学卷”,科学出版社 ,1978年版,第16页)。

°。初看起来这似乎很笨拙,但实际上确有好处”。“浑天仪的出现要到张衡的时代”,在公元100年到300年,正好在托勒密之前。中国人的测量始终是“赤道坐标”。为此,李约瑟先生例举了中国人赤道坐标、阿拉伯人平地坐标、希腊人黄道坐标的三个图示(图11、图12、图13)【5】张卜天译,商务印书馆,2018年版,第66—67页)。这种判断,基于李约瑟先生对于中国古代数学、天文学的一个尖锐的说法,这就是“中国天文学是吃了中国数学非几何学的亏”。【6】李约瑟《中国科学技术史》“数学卷”,科学出版社 ,1978年版,第16页)。

李约瑟先生例举的这三种图示,均属于球面天文学,数学是一种外在的计算工具。中国秭归遗址的数学天文学,是将球面天文学转化为极简平面几何的加速度运算,这三种图示的核心坐标,全在数学天文学的平面图示中、天文学与几何学、集合论函数、黄金分割率合体,无法分割,全在字形、数理符号之中。“化圆为方”就是“视运动”,即是“正方定极”。

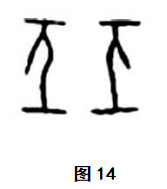

殷商“亟”字有两种形体“ ”(《合集》10201,宾组)、“

”(《合集》10201,宾组)、“ ”(《合集》13637,宾组),为侧面人形在天(一)地(一)之间步行(图14),与推步法“旬”字(

”(《合集》13637,宾组),为侧面人形在天(一)地(一)之间步行(图14),与推步法“旬”字(  )对应,与太阳视运动(

)对应,与太阳视运动(  )对应,与恒字(

)对应,与恒字( )之月相运行照应。“恒”就是〔清〕江永《推步法解》所谓的“恒三百六十度”。

)之月相运行照应。“恒”就是〔清〕江永《推步法解》所谓的“恒三百六十度”。

秭归遗址7000年前“太阳神女”头顶的太阳齿轮24个齿,齿轮间角距平均为15°,始于“恒”之北极、天顶的立春点,即是“0°—360°”。所以,“化圆为方”是数学天文学“视运动”的极简平面几何的加速度运算,是农耕文明与手工文明的合一。