□本刊记者/熊传东 实习生/毛凡宁

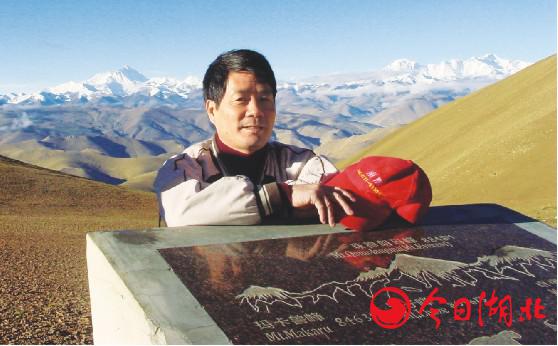

彭辉银在珠峰

人物名片:

彭辉银,1950年10月10日出生,湖北秭归人,中共党员,1967年参加工作。中国科学院武汉病毒研究所研究员,博士生导师。中科院绿色农业技术研究中心专家,中国科协病虫害防治专家,湖北省生物防治专家委员会主任,获国务院特殊津贴。主持承担国家攻关、国家自然科学基金、中科院重点和科技部等30多个项目。主要从事病毒分子生态学、病毒病原的鉴定和应用病毒学研究。完成了58种昆虫病毒的分离鉴定,其中21株病毒为国内外首次报道。他先后获得中国科学院科技进步二等奖、第二届欧共体尤里卡世界发明博览会国际特别荣誉金奖、武汉市科技进步奖第一名、国家发明二等奖第一名、湖北省优秀科技工作者、科学中国人年度人物奖等荣誉。

“我的乳名叫爱国,学名才叫彭辉银。”彭辉银追根溯源地回忆道,“我出生在湖北秭归水田坝乡卡子湾一个贫苦农民的家庭。母亲告诉我,我出生那年,新中国成立不久,搞土改,分田地,我家分得二亩三分坡地,只能种小麦、豌豆和红薯,母亲思想进步,是妇救会成员,后来当上了妇女主任。‘爱国’是我妈取的,她没有多少文化,但她很热爱新中国。在我幼小的心灵中,已深深地烙下了‘爱国’印迹。”

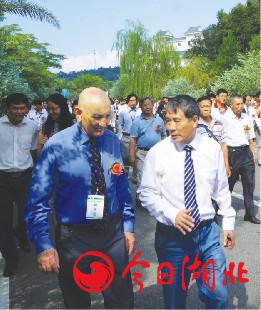

彭辉银参加科技交流

靠国家助学金读书的“山里娃”

1962年8月的一天,公社杨书记拿着录取通知书急匆匆来到彭辉银家,跟他母亲说:“喻大姐,恭喜你儿子考上了初中!”彭辉银的母亲想了想说:“儿子要读书,家里现在拿不出钱啊,杨书记!”当时,他们全班28个同学只有三个同学考上了初中。他就是其中的一个。杨书记说:“没关系,公社知道你家困难,给你家出个证明,在学校拿助学金!”

1965年8月的一天,杨书记再次拿着高中录取通知书又来报喜。“大姐,你儿子考上高中了!”杨书记大老远地说。母亲心里自然高兴,可是想到上有婆婆、爷爷,还有一个摔成脑震荡致残、生活不能自理的姐姐,她咬牙重复了三年前的那句话:“家里真的没钱再供他读书啊!”书记坚定地说:“国家有政策,公社给你出证明,让他继续读书,到学校拿助学金!”一个莘莘学子,是党和政府的关怀才让他完成了初中和高中的学业,从那时起,在他心目中给自己制定了人生规划:长大后立志报效祖国和人民!

1967年9月,彭辉银高中毕业后就去荆州地区水稻原种场油料加工厂当学徒,后因文革派系之争,被下放到生产队干农活。三个月后,军宣队进驻农场,把“高学历”“靠得住”的十九岁青年彭辉银提拔为生产队长,民兵连长,团支书。后因工作出色,1970年被评为荆州地区青年标兵。

就在这年秋季,作为首批工农兵学员,彭辉银被推荐到武汉大学生物系学习,圆了大学梦。毕业后按照国家政策,彭辉银回到农场继续从事农业生产工作,承担病虫害预测预报工作。1972年,经协商调到湖北省微生物研究所工作,1974年再次推荐到武汉大学化学系深造,毕业后回到中科院武汉病毒研究所,全心致力于有害生物无害化治理作物病虫害的研究与应用。

登上全国科技大会领奖台

2006年,全国科技大会在北京隆重召开。彭辉银荣幸地登上了领奖台,在“卵寄生蜂传递病毒防治害虫新技术”项目上获得国家技术发明二等奖,国家领导人为他亲自颁奖。手捧多少人为之努力、拼搏、用汗水浇灌出来的劳动果实,经历了无数次失败,作为“生物导弹”治虫技术和智能杀虫平台的奠基人,他终于得到了国家的认可!

就在这一瞬间,多少往事涌上心头!

对于上世纪五十年代出生的人来说,彭辉银与他的同龄人一样,他们的童年和少年时代都与新中国一起成长,新生国家所特有的激情和朝气已融入他们的血液中;与此同时,共和国经历的坎坷历程也不可避免地留在他们成长的记忆中。而他,比其他人更幸运的是,两度进入大学深造,在那些看不见、摸不着的微小生物的微观世界里,从探索生命的奥秘到研究昆虫世界领域中迸发出无限的激情和挑战。

“记得在大学学习期间,曾到黄石大冶钢厂实习和到葛店化工厂做毕业论文。前者是‘光灰’城市,后者是‘重度污染’企业,尤其是在农药厂,一到农药厂就感到呼吸困难、食欲减退,其污染程度难以置信!”讲起他从事终身事业的初衷,“我的夙愿是想当一名优秀的分析工作者,但从那时起我的思想发生了重大转变,我决心致力于环境保护工作,利用生物杀虫取代化学杀虫保护环境。”

在中国科学院武汉病毒所开展生物杀虫研究工作中,彭辉银走遍了祖国大江南北,在全国各地采集了几千个昆虫样本,分离鉴定了51株昆虫病毒资源,在国际上首次报道21种病毒,填补了国际国内的空白;几十年来,高毒化学农药对环境的污染和给农产品带来的残留令人痛心,并给人民群众的健康和生命安全带来了严重威胁。为寻求一种高效、无残留、无污染的有效生物农药及治虫方法,保护、利用有益昆虫,控制有害生物,维持自然生态平衡,他付出了无数的心血。

#p#分页标题#e#

长年累月在第一线寻找“依据”

1978年,受赤壁市科技局委托寻找利用生物杀灭茶树害虫,彭辉银与同事在八王庙首次分离鉴定了油桐尺蠖核型多角体病毒,利用该病毒有效地控制了油桐尺蠖危害茶树,取得突破性进展。从分离病毒到研制出病毒杀虫剂,整整历经十二年,在全国十三个省、市利用病毒防治茶园、林业主要害虫——油桐尺蠖,为保护茶叶和林业生态安全做出了卓越的贡献。

1989年在上海崇明岛应用油桐尺蠖病毒防治水杉害虫,使6万亩水杉免受油桐尺蠖的灭顶之灾,为当地政府节省经费数百万元。上海人开玩笑地对他说:“彭教授给我们做了一件大好事,应用生物病毒杀虫彻底把虫子控制住功不可没;同时也做了一件‘坏事’,虫子没了,钱也没了!”

油桐尺蠖找不到了,钱也就没了!1991年初,他“失业”了,怎么办?彭辉银接着讲述:“松毛虫不是还在危害林业吗?被松毛虫危害的松树常被称为‘无烟的火灾’,用病毒喷洒效果不好也不方便,飞机喷洒费钱?如何找到新的方法是世界性的难题。”

1986年,他发表了油桐尺蠖病毒流行病学研究一文,首次证明昆虫病毒流行病是通过成虫卵巢传毒于次代卵,次代初孵幼虫取食卵壳而被感染病毒形成的病毒流行病。就是在一次学术会上,一个偶然的机会接触到卵寄生蜂,彭辉银脑中突然跳出了一个想法,是否可以用它来做病毒的载体诱发病毒流行病的设想应运而生。目标确定后他就开始进行室内模拟试验。什么节假日、星期天都不见了,长年累月奔波在第一线寻找“依据”。

年产100万亩“生物导弹”产品生产线

功夫不负有心人,经过三年努力,试验成功了,利用卵寄生蜂作为媒介昆虫传播病毒防治松毛虫取得突破性进展。实践证明:卵寄生蜂是传播昆虫病毒造成幼虫形成病毒流行病最理想的中间载体。经历无数次试验、观察、验证、改进和完善,终于完成了“利用卵寄生蜂传递病毒防治害虫”新技术理论和实践,直至生产出第一批“生物导弹”产品。1993-1994年在湖南宁乡、浏阳等地进行松毛虫田间防治试验,获得巨大成功。

第一个试验选择在应城和大悟进行,而且在国内首次应用“生物导弹”产品防治马尾松毛虫,防治面积超过2500亩,取得了低成本、高效率、无毒无害、使用方便的效果,当年控制松毛虫的效果达到90%以上,持续控制松毛虫危害达数年之久,并申报了多项国家专利。近年来,“生物导弹”产品在云南、四川、湖南、湖北、江西、辽宁等地防治松毛虫、玉米螟、杨扇舟蛾、茶叶害虫、水果害虫等,累计防治面积达1330余万亩。试验证明:“生物导弹”产品防治某种害虫完全可以替代化学农药。尤其是防治松毛虫,瓜果类钻蛀性害虫的潜力更加巨大,可以降低化学农药的使用量和防治费用,提高农产品的品质,增加农民的收入,为绿色食品安全带来可观的经济效益和社会效益。

在政府的支持下,“生物导弹”产品的产业化发展取得了长足的进步,从手工生产到实现机械化生产,并已初具规模,在咸宁市开发区筹建了“生物导弹”产业园区,为实现智能制造加互联网产品的升级换代国家配套补助了500万元经费,前期完成年产100万亩“生物导弹”产品生产线的建设。

他接受省委组织部下派到咸宁市担任为期六年的科技副职工作,出色地完成了科技成果的转化,与咸宁市签定了院地科技合作协定,建成了中国第一个年产百万亩“生物导弹”产品生产基地。

“咸宁山青、水秀、泉温、洞奇,最适合人类居住的新兴城市。”他颇有深情地说,“当科技副市长负一份责,就要为老百姓做点实事。咸宁市松毛虫的危害一度成为老百姓最闹心的事。在市委、市政府的大力支持下,由市森防站组织实施‘生物导弹’防治松毛虫,经过三年努力,恢复了咸宁的绿水、青山。”

如何发挥自己的专长、让科研成果转化为生产力、为国民经济建设服务、为老百姓服务?他做出了人生的再次选择,创办“湖北百米生物实业有限公司”。

“做公司是想推广应用科技成果,将它转化成生产力,只要公司不亏钱就行。理想与现实却不是一回事,公司没有利润必然要破产。几十年的历练,使我能权衡利弊得失,寻找大家都能接受的方案和选择。人类只有一个地球,保护自然资源与环境,实现自身价值——是我创办公司的目的!”