《殷商甲骨文“地”字、“攴”字考释(下)——“数学天文学”的概念(二)》

张天弓

五

小篆“气(![]() )”字,《说文》释“气”:“雲气也。象形。”殷墟“气(

)”字,《说文》释“气”:“雲气也。象形。”殷墟“气(![]() )”(《殷墟书契前编》7.36.2)字,李孝定《甲骨文字集释》以为“像雲气层累形”。【1】李孝定《甲骨文字集释》,历史语言所1965年版,第158页)具有合理性。笔者补证,“气(

)”(《殷墟书契前编》7.36.2)字,李孝定《甲骨文字集释》以为“像雲气层累形”。【1】李孝定《甲骨文字集释》,历史语言所1965年版,第158页)具有合理性。笔者补证,“气(![]() )”确实是下为水气,层累上为雲气,但同时是天文学视运动“正方定极”之定气、平气。其上一为天,下一为地,中间的短“一”与定气法与平气法相关。

)”确实是下为水气,层累上为雲气,但同时是天文学视运动“正方定极”之定气、平气。其上一为天,下一为地,中间的短“一”与定气法与平气法相关。

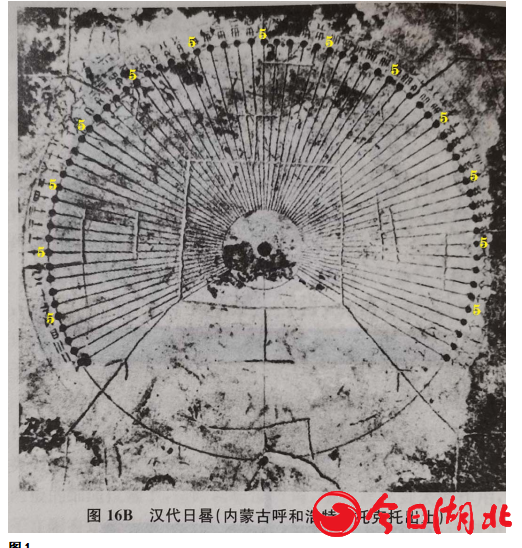

如何证明殷墟“气(![]() )”字是指天文学坐标体系的定气与平气?考古天文学意义上天文学视运动坐标体系图形,除秭归遗址、郑州商城遗址中的以外,较早的见于《曾侯乙墓二十八宿》(公元前433年),是专项星象图(笔者另文探讨),总体坐标图示是1897年内蒙古托克托城出土的汉代“石板晷表”(图1,现藏中国国家博物馆),研究者认为这是日晷,在白天计时,晷面上只刻有六十九刻,大约是最长的白天的长度。【2】江晓原。纽卫星《中国天学史》,上海人民出版社,2005年版,第173—176页)这种解释是合理的。这客观上提醒我们,这种汉代的日晷如何与中国新石器时代的数学天文学交换运算。

)”字是指天文学坐标体系的定气与平气?考古天文学意义上天文学视运动坐标体系图形,除秭归遗址、郑州商城遗址中的以外,较早的见于《曾侯乙墓二十八宿》(公元前433年),是专项星象图(笔者另文探讨),总体坐标图示是1897年内蒙古托克托城出土的汉代“石板晷表”(图1,现藏中国国家博物馆),研究者认为这是日晷,在白天计时,晷面上只刻有六十九刻,大约是最长的白天的长度。【2】江晓原。纽卫星《中国天学史》,上海人民出版社,2005年版,第173—176页)这种解释是合理的。这客观上提醒我们,这种汉代的日晷如何与中国新石器时代的数学天文学交换运算。

这里仅作简要说明,此“日晷”表示最长的白天的长度为69刻。干支集合论函数的算法是69-9=60,60为“干支”交合运转的数理,9为三合函数与函数6。作为一个圭表,运算一周岁是其基本目标,所以周年视运动的基数360度的常规算法,就是60×6=360。其6是函数,牵连函数三合(亼)。从汉代反溯运算古法,应是从函数6到函数三合(亼),而运算函数三合(亼)才能运算出一日之白天的长度0.618,再用这一日昼夜长度之比值黄金分割率去运算周岁的基数360度的内插法与外插法。

上面运算一周天或者一圆周360度之后,还应运算“四方”、“四方风”。这个日晷正中小四方形的背影部分为空白等腰三角形,对称的两角线空白范围为90度,运算四方则为90×4=360。这就是说,运算四方风的夜晚则90度;请细看,这正方形与圆周的对接需加上两个“个”形数轴线的两个空白角度,角距较宽,大约相当于6度。反溯运算6度即是运算函数六包含函数三合(亼)。也就是说,运算四方风中的月相是运算三百六十度的外插法,即是运算月亮运转的360度需加“五度”的“奇”。这是反溯古法,见于商代《杜岭方鼎》(二号)的视运动坐标体系图示与数值、秭归遗址中的“陶顶盘”、“太阳神女石刻”、“陶法器”;其神女的下体就是函数六含函数三合(亼),神女之头顶的“大一(齿轮一)”撬动天顶太阳24齿轮运转,女神下方左右各二个圆形天体,表示运算四方、四方风。汉代石板日晷的特性,就是凸显天文、地理的分化的算法,加进了100刻,当然这还是属于数学天文学。

最为关键的是,石板日晷的中心穿孔,与秭归遗址“陶顶盘”的中心穿孔相同,可以证明“陶顶盘”也是一个日晷或圭表,穿孔处是插立表之用。这是内插法的明证,同时表明穿孔处的横线则为地平。

这个石板日晷中间小四方形(正方形)的每一个方角的角度为90度,也可以运算90度×4=360度。这就是说,在汉代数学天文学的视运动的坐标体系图形中,平面圆形360度与平面方形360度在角度上对应,而在长度上存在较大差距。

这反映出数学天文学的十日平均一个白天的长度0.618(0.61875),换算为汉代的算术则为61.875。对应的一个夜晚的长度38.125。这个石板日晷刻度设计出现为三种序列的数值:(1)大圆周为100刻,【3】武家璧《陶寺观象台与文明起源》分析此日晷,认为“圆周上用百刻制分化出69条辐射线”。河南人民出版社,2019年版,第29页)包括表影日域与背影域;(2)正中小四方形,即是“化圆为方”,方周为360刻,背影域为90刻;(3)最内小圆形,直接关联方周360刻与大圆周100刻,正中圆穿孔为“大一”与三合函数。

这是一种极其特殊的数学天文学的图示模型,与秭归遗址“数学天文学”的范型对照才能看得懂。这里仅作必要解释:

A.为什么大圆周为100刻?因为集合百数中有函数三合与函数六,见殷墟甲骨文“白”字、“百”字【4】郭书春主编《中国科学技术史·数学卷》,科学出版社,2010年版,第17页)与360刻对应,也就是说在“数位制”上是统一的,因为函数三合与函数六,是这百数集合与三百六十数集合共用的,也表现在数学天文学图示上“形式化”;

B.大圆周为100刻与360刻共通的分数运算是100=10×10;360=10×36;这进一步强化“十数位制(以十为基数)”,所以东汉张衡《浑天仪注》中出现“正南入地三十六度”的转换算法,这“三十六度”是与十日一“旬”对应,实际上表示360度。强化“三十六度”与十日一“旬”,实际上是凸显黄金分割率:

证据一,西汉末刘歆首次提出“函三为一”的干支集合论的“函数”术语,即是三个大一之合。

证据二,东汉班固《与弟超书》首次提出“工”为草书审美的概念,殷墟甲骨文中“工”为极数九;九为函数三合与函数六。

证据三,东汉崔瑗《草书势》是古代首篇书学文献,提出书法审美的核心命题“临时从宜”。【5】张天弓《先唐书学考辨文集》首篇《古代书论的肇始:从班固到崔瑗》,荣宝斋出版社,2009年版,第1—11页。按:笔者完成了古代汉唐书学文献的考辨之后,发现书法审美理论始于东汉不妥,觉得应该上追三代。殷墟甲骨文“書”字就有黄金分割率,这应该属于中国古代审美学的数律)殷墟“宜”有两种形体:“![]() ”(《合集》387正,宾组)形为“土”形中上下两个“三合(亼)”;“

”(《合集》387正,宾组)形为“土”形中上下两个“三合(亼)”;“![]() ”(《合集》388.宾组)形为上下两个“六”,这是表示干支集合论“函数”,中间横画为“地平”,也是指“横平竖直”之“横划”。

”(《合集》388.宾组)形为上下两个“六”,这是表示干支集合论“函数”,中间横画为“地平”,也是指“横平竖直”之“横划”。

这三个证据均为干支集合论函数,涉及运算黄金分割,都与审美学相关。

C.函数三合关涉小圆、四方与大圆;函数六只关涉四方与大圆,这100刻与360刻的长度的区别有关,这是天文地理的进一步分化。其数学天文学视运动的坐标图示,虽然受到秦汉数学的影响,呈现出这种过渡性的结果。秭归遗址的数学天文学是化圆为方在先而方圆互证,所以皆为360度,三合函数与函数六合为一体,是方圆共用的算法,这是本初的范型。如果100刻脱离了360度,古法则丧失殆尽。

“日晷”中间有一个正方形,表示运算四方、四方风。四方形的右上角指向春分点,对应的左下角指向秋分点;四方形的左上角指向冬至点,对应的右下角指向夏至点。在夏至点、秋分点与刻度线中间有两个空白的角线,这是使用黄金分割率之“度”来运算60刻度的内插法。更明显的是,四方形的下方空白的等腰三角形,恰好是90度,与商代“杜岭方鼎”(二号)腹部纹饰的90个乳钉完全吻合。四方就是360度。笔者反复论说,没有360度,就没有24时辰连二十四节气,没有24时辰则没有360度,这个日晷就是明证。西方天文学中没有二十四节气,所以24时辰的概念与算法的来源成为一个疑问。

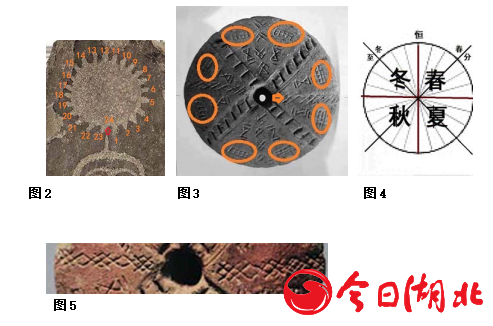

从现代符号学的理念看,没有坐标体系图示、观测仪器、视运动数值的天文学,不是真正意义的天文学。所以,秭归遗址的“陶顶盘”(图2)及“太阳女神齿轮”(图3)这种数学天文学的范型(图4)就显得极其重要。没有它们,世界天文学视运动的坐标体系与基本算法、核心数值将永远是个谜。

这个范型中的中横线(图5),是无理数,涉及定气与平气,运算需用三角函数、黄金分割率之“度”,这与殷墟“气(![]() )”字的短橫划相符合。

)”字的短橫划相符合。

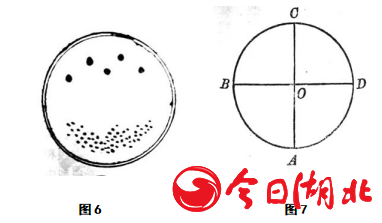

笔者《书法学习心理学》探究书法的单字意象的审美心理,重点研究视知觉对于字形的图底关系,并与书写的身心协调与身体平衡感结合起来。身体平衡觉受地球引力支配。笔者引用的心理学家的一项测试受试者美术“视觉参照系”的“垂直线与水平线的发展水平”实验研究结果:B.N.基列扬科设计一个测定这种能力的“圆盘”(图6),“圆盘”上面有五个点,下面有112个点,要求被试以不同的顺序分别寻出五个点在一条垂线上的下面的点,共作四遍20次.其全角1/6000为角度测量单位,计算其平均误差。再将“圆盘”旋转90°,即可测量水平方向的寻求,其误差与垂直方向的寻求相似。这种测试结果比较可信,前苏联的受试者不晓中国书法的技法。【6】张天弓《书法学习心理学》,中国文联出版公司,1988年版,第119页)这是说明知觉书法单字意象的“视觉参照系”是重心下垂的平衡觉,实质是身体重心平衡觉与视觉的平衡感的协调。其“垂直线”误差与“水平线”误差相似,中性的解释就是不偏不倚“横平竖直”。中国象形文字的书契的“横平竖直”,决定着天文学视运动坐标体系的构架,因为运算就是书契。

简单的的说,“横平竖直”是视运动的“方圆交合”的角度,横竖交叉是两个平角180度交叉,或4个90度的直角之和,即圆心角360度。“横平竖直”与“气息”相关,与天文学视运动互证,成为中国书法审美学的核心理念与坐标。笔者反复申述,中国书法审美学是中华文明的核心,不是虚言。仅举一例,有“横平竖直”才有书版中的方“田”,这个“田”字非常简单,“田”形文盲都看得懂,春夏秋冬各占一方。有“田”字才有“巫(![]() )”字。“田”、“巫(

)”字。“田”、“巫(![]() )”皆为天文学视运动坐标图形。笔者拟将另文探讨书契的“横平竖直”。

)”皆为天文学视运动坐标图形。笔者拟将另文探讨书契的“横平竖直”。

《墨经》“经上54”:“中,同长也。”“经上54,说”:“中〇心。自是往相若也。”谭戒甫解释:“此言几何学圆心及半径之理。《几何原本》云:‘圜者自界至中心作直线俱等。’如图:设ABCD为一圜,O为圜之中;则OA,OB,OC,OD,各线俱等。又《几何原本》云:‘圜之中处为圜心。’故此以‘心’为喻。自是往者,自中心往者。”(图7)【7】《墨辩发微》,第136页。这种解释是正确的。笔者补证,《墨经》所言是指数学天文学的推步法中的视运动,涉及极简的平面几何的算法,其B0D水平线涉及定气与平气,与秭归“陶顶盘”及其图示可以互证,中间“十”形(殷墟“甲”字)即是4个90度直角,这就是“化圆为方”的问题(参见图3、图4)。简单的说,这涉及中心圆360度与圆周360度的起源问题,需要另文专题探讨。

总之,小篆“气( )”字反溯至殷墟甲骨文“即(節)

)”字反溯至殷墟甲骨文“即(節) ”、“气(

”、“气( )”字,可以成为“束(

)”字,可以成为“束( )”字,经过“殳(

)”字,经过“殳( )”字、“攴(

)”字、“攴( 、

、 、

、 )”字、“

)”字、“ (

( )”字的交换运算,可以成为平气法、定气法。而视运动则是商代《杜岭方鼎》(二号)腹部纹饰中间的横式“四目”,在秭归遗址“陶法器”中则是方形直式右二目、左二目,此四目中包括二乳丁。所以,有小篆“睨”字,为小兒之目:还有“盯”字,为成人之目。“束(

)”字的交换运算,可以成为平气法、定气法。而视运动则是商代《杜岭方鼎》(二号)腹部纹饰中间的横式“四目”,在秭归遗址“陶法器”中则是方形直式右二目、左二目,此四目中包括二乳丁。所以,有小篆“睨”字,为小兒之目:还有“盯”字,为成人之目。“束( )”字可与秭归遗址“陶顶盘”中间横式绳纹对应,运算无理数为有理数。这是平气法与定气法。

)”字可与秭归遗址“陶顶盘”中间横式绳纹对应,运算无理数为有理数。这是平气法与定气法。

天文学的“平气”术语,首见见于《黄帝内经·灵枢·根结篇第五》歧伯说:“上工平气,下工绝气危生。”【8】王洪图主编《黄帝内经研究大成》之《素问灵枢韵读·根结第五》:“九针之元,要在终始;故能知终始,一言以畢;不知终始,针道咸绝。”北京出版社,1995年版,第1954页。按:此段“九”、“元”“终始”是讲数理逻辑的反溯运算,可以解释“平气”。从天文学视运动看,殷墟“巫( )”字之“工”之上横划为“平气”,下工为“工”之下横划,也就是指地。这个“平气”包含定气,因为“巫(

)”字之“工”之上横划为“平气”,下工为“工”之下横划,也就是指地。这个“平气”包含定气,因为“巫( )”运转则成为“巫(

)”运转则成为“巫( )”之横式之“工”。

)”之横式之“工”。

殷墟“工”字、“壬(![]() )”(《合集》17057,宾组)字,在《干支表》中数理“九”,是“极数”。“壬(

)”(《合集》17057,宾组)字,在《干支表》中数理“九”,是“极数”。“壬(![]() )”是“妊”的本字。妊孕成为“巫(

)”是“妊”的本字。妊孕成为“巫(![]() )”、“癸(

)”、“癸(![]() )”运转的一种动因。所以,乳丁、乳钉成为视运动之“目”。

)”运转的一种动因。所以,乳丁、乳钉成为视运动之“目”。

“娠(![]() )”(《合集》14070)字,左行表示婴儿乳丁中微动,右形为母。“辰”字有两种形体,“

)”(《合集》14070)字,左行表示婴儿乳丁中微动,右形为母。“辰”字有两种形体,“![]() ”(殷墟摭佚》2.73)形表示乳丁内婴儿微动,“

”(殷墟摭佚》2.73)形表示乳丁内婴儿微动,“![]() ”(《殷墟书契菁华》5.1,宾组)形,表示二手运动书版丁。所以,“壬(妊)”字、“娠”、“辰”字与运算视运动的时辰相关。秭归遗址“数学天文学”周日视运动数值24时辰、黄金分割率的数值0.618:0.382是“生物钟”的概念。

”(《殷墟书契菁华》5.1,宾组)形,表示二手运动书版丁。所以,“壬(妊)”字、“娠”、“辰”字与运算视运动的时辰相关。秭归遗址“数学天文学”周日视运动数值24时辰、黄金分割率的数值0.618:0.382是“生物钟”的概念。

六

在探究中国古代数学天文学“视运动”中的“天干”概念、“地攴”概念之后,可以探讨“干攴”概念与古巴比伦天文学“锯齿形函数”的关系问题。

〔美〕戴维·林德伯格《西方科学的起源》关于古巴比伦“计算天文学”作了精细的论证与分析,重点归结于“计算天文学”中的“锯齿形函数”。这里只就与中国古代的“干支”相关的核心问题进行探讨。

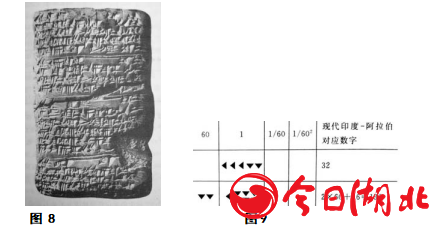

先说明一下这个问题的几个前提:(1)古巴比伦泥版上的“楔形文字”,最早可以追溯到美索不达米亚公元前3000年左右的语标文字(图8)。【9】《西方科学的起源》第18页)(2)美索不达米亚数学比同时代的埃及高一个量级。巴比伦人在公元前2000年左右已经形成了数学的“十进制”和“六十进制”,这都是指“基数”,例如超过59的数就是另一种表示方式,类似现在的位值制(Position system)。例证是一块巴比伦泥版(约公元前1900年—公元前1600年。图9)【10】《西方科学的起源》20—22页)。(3)计算天文学中的“锯齿形函数”是公元前133年—132年的巴比伦泥版。这说明:

第一,拼音文字、数学、天文学是分离的,所以,数学是天文学的计算工具、成为我们现在的基本科学观念。

第二,拼音文字符号在计数方式中也起到重要作用,这涉及现代翻译巴比伦泥版时处理文字符号的表音与表数的关系,这是极其专业的问题。没有专业的翻译研究,谁也看不懂。泥版上的锯齿形函数也是如此。

第三,巴比伦的计算天文学未见到总体坐标图形,【11】冯时《中国天文考古学》引述李约瑟《中国科学技术史》中《巴比伦平面星图》残片,与中国新石器时代《三环玉璧》(安徽含山凌家滩出土),在《周髀算经》“七衡图”意义上进行比较分析。中国社会科学出版社,2017年版,第477页。我们从中可知,巴比伦天文学应该有图形,此残片属于平面圆形,为圆周360度提供了一种证据),比如说“黄道十二宫”的“黄道”位置、“十二宫”在黄道上的位置,皆不可直观,只能靠翻译出来的“词”来讲述。西方天文学坐标图形,目前可见到的可能是古希腊柏拉图描绘的天球坐标图形。【12】《西方科学的起源》第59页。按:江晓原《巴比伦——中国天文学史上的几个问题》一文,特别提到在塞琉古王朝时期“还有一种不太被注意”的“三十一颗恒星构成参照系图”,其中有六颗是中国二十八星宿系统中的距星,并进行了比较分析(载于《自然辩证法通讯》12卷4期,1990年) ,这个问题值得关注,拟另文探讨。

第四,巴比伦对于恒星和行星的体统观测和编目,始于4000多年前,最终发展出了一种“预测性的数理天文学”。至公元前500左右,“计算天文学”开始,成为希腊化时期的希腊天文学的“巴比伦遗产”,这就是计算天文学中的“锯齿形函数”。这就是说,巴比伦天文学没有周年多少天的数值。

在发现秭归遗址“陶顶盘”之前,学人在讲述古巴比伦天文学的伟大成就时是不曾想过这四个特性的,连主张中国的“干支”或“地支”源于古巴比伦的学者也不曾想过这些问题,因为没有探讨这个问题的准则与尺度。

相比之下,秭归遗址“陶顶盘”也算一种泥版,时代更为久远,距今约7000年,至今仍可辨识,尤其是文字(书契)、数学、天文学、生物学合为一体,同时是数学天文学的坐标体系图示。商代《杜岭方鼎》(二号)同样是数学天文学的坐标体系图示,也比描述“锯齿形函数”的巴比伦泥版更为久远。而中国古代天文学中的数学,是集合论函数与平面几何学的交合,而且数学天文学图示的物质载体“书版”成为其中的一维,与天地人三个大一(三维)合成了“四维”。可以初步判定,这是两种不同的天文学体系。这里将重点探讨二者的交换运算的问题。

《西方科学的起源》关于巴比伦计算天文学的“锯齿形函数”的分析:(1)一个是“月亮在一年内的速度”,一个是太阳在一年内(12个月)的速度:(2)主要算法是“六十进制(以六十为基数)”,即圆有360度,一度有60分,1分有60秒。1秒有60毫秒。这块年版中前后两个月的速度(以度衡量)增加或减少精确到毫秒量级。(3)计算天文学是预测,有计算目标和数值方法。这块年版为月亮运动指定速度(用每个月走过黄道十二宫的度数来度量),在前三个月内每月减少一个固定量,再六个月内每月增加一个固定量,再三个月内每月增加一个固定量。这大概与传统意义上的“函数”相关。【13】《西方科学的起源》第25—27页。按:这里未见解释“函数”,可以参见邓可卉《希腊数理天文学溯源——托勒玫(至大论)比较研究》关于古希腊天文学发展中“函数”用法的说明。山东教育出版社,2009年版,第30页)

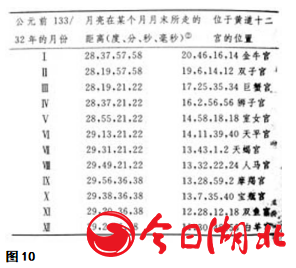

(一)月亮一年内速度之“锯齿形函数”(图10)

此图表右边为黄道十二宫的位置与左边罗马数字标志的十二月份一一相对。其年份涉及公元前133年至32年,即说这一时段中的一年。其十二宫的数值呈现由高向低:第一金牛宫为20,46,16,14,第十二白羊宫为11,30,48,56,皆为六十进制,数位是度、分、秒、毫秒。这黄道十二宫位置的数值,如1月为28,37,57,58,12月为29,2,36,38。与右边月亮在十二个月月末的速度的数值不是一一对应的。所以林德伯格先生说明:“这是我们能够做到,但他们不能”。因为是这引用其他研究者的成果,不详二者之间是如何交换计算的。

笔者尝试计算出黄道十二宫数值之和:175,346,355,316。再全部换算为度量约为180.3668度,这近似于圆周360度二分的数值,但这180度是黄道十二宫位置上表示的速度,用于历法计时只能换算为6个月的天数,可能余下的6个月的天数属于“预测”。

左边一年内12个月的数值之和为约343.2542度,与常规的周岁约365天相差近12天,但是,这是月球的公转;平均一个月为28.6045度,接近于月亮绕地球一周的数值,用于历法计时则需加闰月。这种月亮一年内运行的速度,使用“六十进制”,如何与圆周360度对应、交换运算?林德伯格先生是用一部分测量而一部分“预测”来解释,为了希腊化时期的希腊天文学的溯源。

巴比伦天文学的的历史实情是非常复杂的,但有一点则十分明确,巴比伦天文学的圆周360度(例如约公元前14世纪的七衡图的平面圆形残片),与一小时60分、一分60秒、一秒60毫秒这种60进制的无法对接,因为没有一天24小时这个概念与算法。这在中国数学天文学中有明确的答案。24时辰连二十四节气,每一节气的平均角距15度,所以平面圆周360度。这是地球的亚洲区域的天文学视运动的特性,即是平面几何的“化圆为方”、“正方定亟”,“定亟中分”则形成了地球的本初子午线。

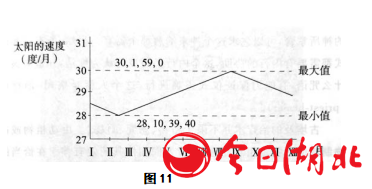

(二)太阳一年内的速度之“锯齿形函数”(图11)

此图表与月亮速度的算法类似,一年平均12月,一个月设置27天之31天之间,量度为六十进制的度,分,秒,毫秒。图表中的数值:在一个月天数坐标中为最大值30,1,59,0,最小值28,10,39,40;在12个月份坐标中,最小值在1月与2月中间;最大值在接近于12月坐标的9月的位置。这也是一部分测量而一部分预测。所谓“函数”也是传统的意义。这种图表应该也是林德伯格先生所言,“是我们画的出来,它们不能”;也存在圆周360度与太阳运行速度如何对接、交换运算的问题。笔者进行换算,一个月平均约为29.1053度,与月亮运行速度相比,大体可以看出,这是两种算法、两种“锯齿形函数”,而相互关联的核心只能圆周360度。

在中国天文学与巴比伦计算天文学(或数理天文学)的比较研究中,有三个关键问题:一是圆周360度的来源,二是圆周为何为360度,三是24小时的源头与算法。

巴比伦的圆周360度的源自何处?圆周为什么是360度?这是一个相当复杂的问题。《西方科学的起源》没有直接解说,这是一种比较严谨而合理的方法,要义在于希腊化时期的希腊天文学的溯源。从计算天文学的两种“锯齿形函数”看,巴比伦天文学的圆周360度(例如约公元前14世纪的七衡图的平面圆形残片),与一小时60分、一分60秒、一秒60毫秒这种60进制是无法对接的,因为必须有一天平均24小时这个概念与算法。就算可以视圆周360度为360天,但一天多少小时呢?巴比伦天文学未见24时辰。

概言之,巴比伦的计算天文学中存在三个疑点:(1)圆周为什么是360度?(2)圆周360度源自何处?(3)没有24小时的概念与算法,360度如何与一分60秒、一秒60毫秒对接?

这在中国数学天文学中有明确的数值与算法,是核心,也是源头,如秭归遗址的“太阳神女石刻”、“陶顶盘”、“陶法器”等。其视运动坐标的平面图形显示,24时辰连二十四节气,每一节气的平均角距15度,所以平面圆周360度。最为关键的运算是“化圆为方”,正方形的四个內角之和为360度。如此,必须用函数“三合”、函数“六”来运算视运动的不均匀性,即是角度与长度的交换运算。

现在,我们可以对长期困扰中国古代天文学研究的“干支”或“十二支”的“西源说(巴比伦说)”与“中源说”之争作一个基本结论:这是两种不同天文学系统,但在文明交往交流中存在相互影响。从目前已见到考古发现的资料看,殷商之前如果存在交往,应该是中国古代数学天文学影响巴比伦的数理天文学与计算天文学。所以,李约瑟、郭沫若两位先生的“西源说”不能成立。当然,本文也不认同“中源说”,因为此说缺乏证据与线索。

更为重要的是,约7000年前的中国古代数学天文学视运动的坐标与数值平面图示,核心是:(1)24时辰连二十四节气,(2)二十四节气的平均角距15度;(3)“圆周”与“四方周”均为360度,(4)“度”为黄金分割率之直角三角形“度(![]() )”,同时是空白书版之版丁的四方形“丁(

)”,同时是空白书版之版丁的四方形“丁(![]() )”。(5)周日视运动的数值24时辰与昼夜长度比值黄金分割率0.618:0.382,是人类生物钟的概念。这是中国天文考古学的天文学、数学(包括平面几何学)、文字(书契)的源头。

)”。(5)周日视运动的数值24时辰与昼夜长度比值黄金分割率0.618:0.382,是人类生物钟的概念。这是中国天文考古学的天文学、数学(包括平面几何学)、文字(书契)的源头。

目前,中国古代天文学史讲述的一周岁的数值,最早的只有一个冬至点的回归年长度365.25度(天),还不是角度,仅见于东汉初期文献,未见学者解释这个数值是如何运算出来的。干支纪年也始见于东汉初期文献。这与中国古代悠久而早熟的农业完全不相匹配的。因为没有视运动的角距360度,无法运算中国的春分点太阳年,更不用说运算冬至点回归年。借用所谓的巴比伦天文学的圆周360度,交换运算又必须熟悉两种算法。巴比伦天文学的算法,只能依靠翻译的翻译;中国古代天文学的算法,完全是个空档。中西两方的算法都不清楚,在很大程度上“西源说”与“中源说”是个“假命题”。

殷墟《干支表》原本是《干攴表》,“干攴”不可分割,这个“攴”字与巴比伦天文学的十二宫完全是两码事。殷墟《干攴表》是甲骨文表示造字之意的范本,殷墟甲骨文的初文体系就是数理逻辑、集合论函数、黄金分割率,与天文学视运动的平面几何的坐标图形与核心数值,运算数值是书契,是极简的加速度算法。“干攴”讹变为“干支”或“地支”,“攴”字本身在天文学中的数论意义与几何学意义则被丢失了,无从进行中西比较。

多年来我们重点研究中国古代历法天文学,这属于基础性研究,学术成果丰硕,举世瞩目,但历法天文背后的数学天文学几乎是一片空白。【14】陈遵妫主编《中国天文学史》认为:“中国古代的天文学可以分为两派。一派是天文观测家,……一派是实用天文学,也就是历法家。”上海人民出版社,2016年版,第20—21页。按:这种天文学的分派,实属无奈之举,观测家与历法家都要运算或计算数值,何处寻找?林德伯格《西方科学的起源》论述巴比伦天文学比较精明,前期称“数理天文学”,后期称“计算天文学”或“数值天文学”,因为天文学必须见数值。中国研究者似乎也想到了一个模糊处理的办法,填补缺乏计算的空档,提出一个“中国数理天文学”,确实在研究方法有了新进展,但在计算数值上仍停滞不前)本文以“干攴”概念、“天干”概念、“地攴”概念作为“数学天文学”视运动的核心概念,希冀驱散《干攴表》头上的“西源说”的阴影,反溯中华文明的本真。长江三峡地区的秭归遗址的数学天文学,是数学(包括平面几何学)、天文学、生物学(医学)、文字与书契的合体,中华文明这才生生不息,从未中断。

至于说中国古代数学天文学与希腊化时期的希腊天文学(托勒密《大至论》)的交换运算的问题,将在探讨“干攴”概念中详述。

2012年11月