《殷商甲骨文“地”字、“攴”字考释(中)——“数学天文学”的概念(二)》

张天弓

三

《墨经》关于“数学天文学”有极简的论述与运算。“经上,39”:“久,弥异时也。”“经上39,说”:“久〇合古今旦莫。”“经上,40”:“宇,弥异所也。”“经上40,说”:“宇〇冡东西南北。”谭戒甫注:古书宇宙并举,以宇言“方”,以宙言“时”;今谓宇为空间(Space),宙为时间(Time)。此注用宇宙论的理念解释,比较准确。【17】谭戒甫《墨辩发微》,中华书局,1964年版,第119—121页)

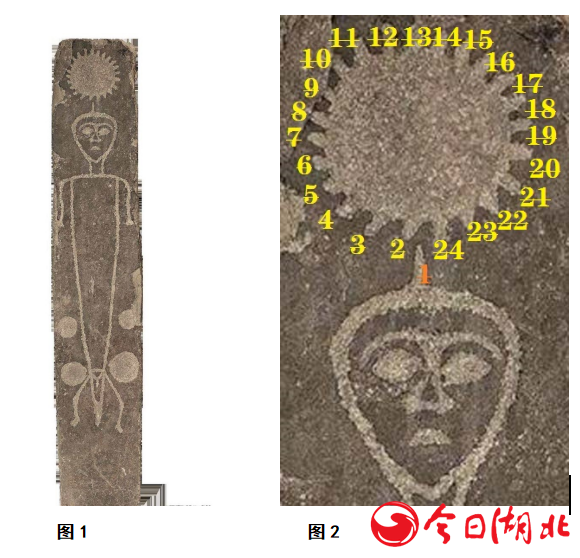

笔者补证,“合古今旦莫”之“合”,本形为“三合(亼)”函数,即是《说文》释“大”之天、地人三个大“一”之三合(亼)。更原始的三合(亼)之形在秭归东门头遗址“太阳神女石刻”的伏羲与女娲之合体之中。一开始,三合(亼)就是集合论函数。太阳神女左右下方也有四个圆形天体,表示运算四方(图1)【18】国务院三峡工程建设工程委员会办公室、国家文物局编《秭归东门头》,科学出版社,2010年版,第115页,图版43。简言之,中国古代的宇宙论是独一无二,是基于天文学视运动的天地人的“三合”。

殷墟“古”字有两种形体:“ ”(《合集》16014,宾组)形从中、从月,意思是天文学推步法中的中月;上为天顶、北极,下为南极,中月为全月(满月),数理三十:二分中月为半月,数理十五;“

”(《合集》16014,宾组)形从中、从月,意思是天文学推步法中的中月;上为天顶、北极,下为南极,中月为全月(满月),数理三十:二分中月为半月,数理十五;“ ”(《合集》21242)形中的从“中”,中间有一短横划,应该是表示平气,下面再讨论。

”(《合集》21242)形中的从“中”,中间有一短横划,应该是表示平气,下面再讨论。

“古”字可以与“望”字互证。殷墟“望”字的两种形体:“ ”(《合集补编》10484,宾组)、“

”(《合集补编》10484,宾组)、“ ”(《小屯南地甲骨》751,历组),表示以天顶为中分,前者是东向行,后者是西向行,均为视运动之推步法。“望月”为满月,因为中分,数理十五,角距为180度。中分之“中”的上端是北极点,即是立春点0°。

”(《小屯南地甲骨》751,历组),表示以天顶为中分,前者是东向行,后者是西向行,均为视运动之推步法。“望月”为满月,因为中分,数理十五,角距为180度。中分之“中”的上端是北极点,即是立春点0°。

邓可卉《希腊数理天文学溯源》论述:“在托勒玫之前的若干世纪里,人们就知道日(月)食在朔望发生,当地球进入地影时,月食发生;这时,月球与太阳的角距是180°,表现为满月。另一方面,当地球遮挡观测者(地面上的一部分)到太阳的视线时,日食发生;这会发生在新月,太阳的角距(日和月之间的角距)是0°。” 这就是说,观测者的地理位置,或者同样地月球视差必须被考虑。【19】邓可卉《希腊数理天文学溯源——托勒玫〈至大论〉比较研究》,第157页。这应该是说西方天文学,比较准确。其实,这正是中国古代数学天文学的坐标体系与数值。在其数理模式上,这是视运动的“化圆为方”、“正方定亟”、“定极中分”,360度的中分即是180°。这是应该是基于与日(月)食的测算而形成的更为抽象的数理模式。至于说地月球视差的问题,已经包含在数学天文学的集合论“三合(亼)”函数与黄金分割率之“度( )”的算法之中。

)”的算法之中。

“望”字二形体的侧面人形之头顶,为立“目(同“臣”)”,表示视运动,下部为函数“三合(亼)”。“卽(![]() )”字的跪立人形,未见其首,乳丁上加一个头即为“既(

)”字的跪立人形,未见其首,乳丁上加一个头即为“既(![]() )”(《甲骨粹编》493),但面向西方的礼器(食)而向东开口,所以“既望”数理十六。《说文》释“望”:“出亡在外。朢其還也。”段注“還者,復也。”【20】《说文解字注》第634页)这是说月相還而人也還,但是同一个“朢”。“朢”的造字之意是天文学视运动的满月之运转“還”,即“復也”,所以“圜”是两个圆形,有别于一个圆。

)”(《甲骨粹编》493),但面向西方的礼器(食)而向东开口,所以“既望”数理十六。《说文》释“望”:“出亡在外。朢其還也。”段注“還者,復也。”【20】《说文解字注》第634页)这是说月相還而人也還,但是同一个“朢”。“朢”的造字之意是天文学视运动的满月之运转“還”,即“復也”,所以“圜”是两个圆形,有别于一个圆。

殷墟“今”字(![]() )”(《合集》37.宾组)从三合(亼)、从一,表示即是时,可以前行运算或反溯运算。“古今”则为反溯运算,属于命题逻辑的历史因果论。所以十日一旬之“旦莫”的昼夜之比为黄金分割率0618:0382。

)”(《合集》37.宾组)从三合(亼)、从一,表示即是时,可以前行运算或反溯运算。“古今”则为反溯运算,属于命题逻辑的历史因果论。所以十日一旬之“旦莫”的昼夜之比为黄金分割率0618:0382。

西周至战国初期未见“久”,《墨经》中的“久”原字为商周时期“九”字,所以是极数“九”满一而进十数位,故而运算一“旬”。三百六十度则为36个“旬”或6个“干支表”,即是前述《黄帝内经》所言“天以六六之节,以成一岁”。请注意,《黄帝内经》在是在墨子集合论公理化之后,以“六六”将“干支表”交换运算为一个“六(旬)”,这就是东汉张衡《浑天仪注》所谓“三十六度”的来源。

西周《大盂鼎》铭文“古”(![]() ,《集成》2837字,从十、从口(丁口)。是为“故(

,《集成》2837字,从十、从口(丁口)。是为“故(![]() )”(《邿季簋》)的本字。《说文》释“古”:“故也。从十、口。识前言者也。”【21】《说文解字注》第88页)这种说解准确,与《墨经》相吻合。“故(

)”(《邿季簋》)的本字。《说文》释“古”:“故也。从十、口。识前言者也。”【21】《说文解字注》第88页)这种说解准确,与《墨经》相吻合。“故(![]() )”字从古、从“攴”,数理二十二,可以运算黄金分割率0618:0.382,即是“干攴”的交合;殷墟《干支表》最后一格、第60格为“癸亥·10:12”,是数理二十二。殷墟“古(

)”字从古、从“攴”,数理二十二,可以运算黄金分割率0618:0.382,即是“干攴”的交合;殷墟《干支表》最后一格、第60格为“癸亥·10:12”,是数理二十二。殷墟“古(![]() )”字、西周“故(

)”字、西周“故(![]() )”字,数理相同。均可以运算出黄金分割率。

)”字,数理相同。均可以运算出黄金分割率。

《墨经》所谓“古今”之“古”,亦同“故”。“经上1”:“故,所得而后成也。”“经上1,说”:“故〇小故,有之不必然,无之必不然;體也,若有端。大故,有之必然,若见之成见也。”【23】《墨辩发微》第74页。按:谭戒甫注引佛典《唯识》诸论言“眼识待九缘生”解释其因果关系,同时认为“端”是几何学之点,综述点、线关系的因与缘,释“故”为“果”,比较准确)这是讲数理逻辑的充分条件与必要条件,其集合论为有限集合“干支表”,所以“体”十二为“小故”,“大故”近似于必要条件,同“身”的数理十,这是数理逻辑的历史因果论,重点在从“古”至“故”。这里暂不详述,仅提示一下“必”,殷商“必”是“密”的本字。《说文》释“周”:“密也。”“周密”与天文学周年视运动与周日视运动之运转直接相关(下文详述)。所以,“若见之成见也”;前者为视运动之“见”,后者为“后成之现”。古汉语的“见”同“现”,根源于天文学的“视运动”。而“必”字又是“宓羲(伏羲)”之“宓”字的原型,所以与秭归遗址的“数学天文学”相关。

“经上40,说”所谓“宇〇冡东西南北”,谭戒甫注:“冡”为“蒙”,“宇久”为“只一无边之域,无极之长耳”,这是“有穷无穷之说”。【24】《墨辩发微》第120—121页。按:“有穷无穷之说”是注“经上41”与“经上41,说”。笔者在《殷商甲骨文“天”字、“干”字考释》分析过《墨经》的“有穷”牵连“无穷”,这里从略)此注可从。

笔者补证,“蒙”即覆盖,又同“濛”,涉及“元气”理念与视运动运算四方、四方风的定气法、平气法,而殷商的四方之域是指以耤田或京畿为中心的亚洲。殷墟“亚”( 《合集》43,典宾)字,表示抽象化的亚洲区域观念。亚洲区域绝大部分在北半球,极少海岛在南半球,所以“天倾西北,地不满东南”【25】〈西汉〉刘安《淮南子·天文训》(高诱注),诸子集成本,中华书局,1956年版,第35页)这就是说,“四方”牵连“八(柱,风)”,但东南西北四方即是春夏秋冬四方风,四季只有二十四节气,没有“八季”,所以运算只能是用“六”:

《合集》43,典宾)字,表示抽象化的亚洲区域观念。亚洲区域绝大部分在北半球,极少海岛在南半球,所以“天倾西北,地不满东南”【25】〈西汉〉刘安《淮南子·天文训》(高诱注),诸子集成本,中华书局,1956年版,第35页)这就是说,“四方”牵连“八(柱,风)”,但东南西北四方即是春夏秋冬四方风,四季只有二十四节气,没有“八季”,所以运算只能是用“六”:

A.4×6=24,B.6×60=360, C.360÷24=15

这些数值首先是指天文学视运动的圆形齿轮、角度。迄今为止,笔者未见天文学研究中有这种算法与坐标体系图示,但它却真实存在与中国考古学发现的出土文物中,这就是秭归东门头遗址出土的“太阳神女石刻(距今7500年以前)”(现藏湖北省博物馆)顶部的太阳齿轮(图2)。太阳圆形24个齿轮,表示24时辰连二十四节气,每两个齿轮的角距15度,整个太阳圆形24齿轮的角距之和为360度。而且这个神女身体下面的左右各有两个圆形天体,表示运算“四方”、“四方风”,还进行了“定亟中分”,涉及集合论的函数“三合(亼)”、函数“六”与“大一”。这就是天文学视运动的坐标体系与基本算法、核心数值。

这是中国天文考古学的源头,比《中国科学技术史·天文学卷》的起点,第一章所述“仰韶文化中期(约公元前4510年后)”的“四象”萌芽【26】陈美东《中国科学技术史·天文学卷》,科学出版社,2003年版,第1—2页),可以提前约3000年;更为重要的是,从东门头遗址的“太阳神女石刻”到柳林溪遗址的“陶顶盘”、“陶法器”(距今约7000年),已经形成相当成熟的数学天文学的视运动坐标体系与基本数值的范型。初步研判,人类文明的产生很可能是“突变”,这一点值得我们深思。【26】陈遵妫《中国天文学史》认为:“天文学研究的对象,是一步又一步的由低级向高级发展,即从浅入深,由片面到更多的方面。”上海人民出版社,2016年版,第4页)

屈原《天问》:“出自汤谷,次于蒙汜;自明及晦,所行几里?”这是数学天文学的提问,此“蒙汜”即是《墨经》“冡(同“蒙”)东西南北”之意,而“自明及晦”正是《墨经》所运算“古今”之“旦莫”的长度之比值0.618:0.382,而屈子的发问是针对数学天文学视运动坐标体系的齿轮、角度、数轴线(辐射线),转换成天体运行的长度“里数”,我们已在《山海经》中见到其端倪,不详其具体时代,这是中国古代数学天文学的一个重大演变。

东汉王逸注:“次,舍也:汜,水涯也。言日出于东方汤谷之中,墓入西极蒙水之涯。”【26】黄灵庚《楚辞章句疏证》中华书局,2007年版,第1019页)。我们知道有南极、北极,如何王逸有“西极”之说?屈原《离骚》:“朝发轫于天津,夕余至乎西极。”王逸注:朝发天之东津,夕至地之西极。【26】《楚辞章句疏证》第513页。《杜岭方鼎》(二号)的数学天文学视运动坐标图示,西方24乳钉,表示24时辰连二十四节气,又有西边之“目”,可以表示周日视运动的数值0.618:0.382,所以有“西极”,也就是说,这种朝发夕至是一个白昼的平均长度,近似数值0.618,在坐标体系中是对应的。

所以,西汉《淮南子·天文训》有“天有九野,九千九百九十九隅,去地五亿万里”之说【26】《淮南子》(高诱注)第36页)。无论这种“天”之“九野”与“地”之“五亿万里”的距离是如何计算,但地球自转的周日视运动的数值,主要是一天平均旦莫之比值为0.618:0.382,一天平均24时辰;24时辰牵连二十四节气,这种数学天文学的核心数值,应该与地球自转的实际周长相关。这就成为现代天文学的地球自转的“平均角速度”的一个源头。

屈原《天问》:“地方九则,何以墳之?”王逸注:“墳,分也,谓九州之地。”笔者以为,这与九鼎之圆鼎与方鼎(如《杜岭方鼎》(二号))的天文学的坐标体系相合。黄灵庚疏证:“墳,分也”,引郑玄注曰“土之高者为墳”;引扬雄《方言》曰“墳,地大也”。【26】《楚辞章句疏证》第1041页)此“地方九则”就是指运算“四方”、“四方风”需用极数“九”;“何以墳(分)之”?是指极数“九”分为函数三合(亼)与函数六。

殷墟“眴”字有四种形体:“![]() ”(《合集》8856,宾组)、“

”(《合集》8856,宾组)、“![]() ”(《合集》6859,宾组)、“

”(《合集》6859,宾组)、“![]() ”(《合集》21910)、“

”(《合集》21910)、“![]() ”(《合集》21910,宾组),为推步法的视运动之运算四方、四方风。前二形为外插法,后二形是内插法,内插法与外插法可以互证。【26】陈遵妫《中国天文学史》论述隋代刘焯《皇极历》“内插法”的功绩时,特别提到“一般常用的不等间隔的内插法是高斯公式”,在注释中例举了“设A,B.C,D………为关于引数a,b,c,d………函数值”,并由高斯公式f(x)进行运算。第523页。按:这说明现在中国古代天文学研究所用的“内插法”概念与算法,是从西方天文学引入的。笔者以为,中国古代数学天文学视运动之“度(

”(《合集》21910,宾组),为推步法的视运动之运算四方、四方风。前二形为外插法,后二形是内插法,内插法与外插法可以互证。【26】陈遵妫《中国天文学史》论述隋代刘焯《皇极历》“内插法”的功绩时,特别提到“一般常用的不等间隔的内插法是高斯公式”,在注释中例举了“设A,B.C,D………为关于引数a,b,c,d………函数值”,并由高斯公式f(x)进行运算。第523页。按:这说明现在中国古代天文学研究所用的“内插法”概念与算法,是从西方天文学引入的。笔者以为,中国古代数学天文学视运动之“度(![]() )”是黄金分割率之直角三角形,最早是内插法,再牵连外插法,现在可以运算均匀的360度或24度为准绳,包含在这度数之内的函数运算为内插法,外加的运算不均匀的数值为外插法)

)”是黄金分割率之直角三角形,最早是内插法,再牵连外插法,现在可以运算均匀的360度或24度为准绳,包含在这度数之内的函数运算为内插法,外加的运算不均匀的数值为外插法)

“眴”字四种形体中的一“目”,数理数理二十二,可以运算黄金分割率0.618:0.382,与十日之一“旬”的数理相通。每一“眴”加上天(一)地(一),数理二十四。这就是说,《墨经》“合古今旦莫”与“冡东西南北”,可以互证而互动。陈遵妫《中国天文学史》绪论第三章“中西古代天文学的异同”中专门论述了纪月的差异:“我国把每月分上、中、下旬,每旬10日,巴比伦则不同,”注释中详细列举了巴比伦每月的专名与时段,异常复杂。这种比较很准确。【26】《中国天文学史》第23页)笔者已作考证,殷墟甲骨文的“旬”字是每月上、中、下旬的“旬”概念本身,表示视运动的推步法的路线图,同时还是集合论函数的黄金分割率,表示十日之平均一日的昼夜长度0.618:0.382,这是运算内插法与外插法互证的关钮。简单的的说,一个“旬”字中有丰富的天文学与数学、平面几何学的内容,这是巴比伦天文学无法比拟的。

殷墟“旬”字的两种形体“![]() ”(《合集》16790,宾组)、“

”(《合集》16790,宾组)、“![]() ”(《合集》 6834,宾组)的数轴斜线上端表示0.618,“眴”字二种形体“

”(《合集》 6834,宾组)的数轴斜线上端表示0.618,“眴”字二种形体“![]() ”、“

”、“![]() ”上端之目表示0.618,“旬”与“眴”可以互证,都是运算春分点、冬至点,是推步法视运动,“眴”字四种形体凸显运算四方。【26】冯时《百年来甲骨文天文历法研究》第五章第五节《有关十二时辰的讨论》比较集中简明,基本结论是“殷历纪日虽以日干为主,但也不是像某些学者所认为的只限于日干,不用地支”,殷人“完成了等间距的时间测量工作,并在此基础上建立起严格的十二时纪时制,但应该还没有形成以十二辰配十二时的制度”。中国社会科学出版社,2011年版,第188—190页。陈遵妫《中国天文学史》第一章“历的要素”第4节“日和时”中写道:“一昼夜为一日。一日的开始,最早当以日出算起,即夏以平旦为日始,殷以鸡鸣为日始,到了周代,以夜半为日始。一日昼夜长短不一样,《礼记·月令》对二分二至只讲昼夜平分,对夏至只讲夜最短,对冬至则讲昼最短而夜最长,都没有谈到它的长短时间问题。”第967页。笔者认为,从中国古代数学天文学的精确运算看,一日的时辰的平均数相当于现代的小时,如秭归遗址“太阳神女石刻”的二十四时辰就是24小时。至于说某一朝代的一日的开始时间,这属于数学天文学的历法纪日纪时之应用。

”上端之目表示0.618,“旬”与“眴”可以互证,都是运算春分点、冬至点,是推步法视运动,“眴”字四种形体凸显运算四方。【26】冯时《百年来甲骨文天文历法研究》第五章第五节《有关十二时辰的讨论》比较集中简明,基本结论是“殷历纪日虽以日干为主,但也不是像某些学者所认为的只限于日干,不用地支”,殷人“完成了等间距的时间测量工作,并在此基础上建立起严格的十二时纪时制,但应该还没有形成以十二辰配十二时的制度”。中国社会科学出版社,2011年版,第188—190页。陈遵妫《中国天文学史》第一章“历的要素”第4节“日和时”中写道:“一昼夜为一日。一日的开始,最早当以日出算起,即夏以平旦为日始,殷以鸡鸣为日始,到了周代,以夜半为日始。一日昼夜长短不一样,《礼记·月令》对二分二至只讲昼夜平分,对夏至只讲夜最短,对冬至则讲昼最短而夜最长,都没有谈到它的长短时间问题。”第967页。笔者认为,从中国古代数学天文学的精确运算看,一日的时辰的平均数相当于现代的小时,如秭归遗址“太阳神女石刻”的二十四时辰就是24小时。至于说某一朝代的一日的开始时间,这属于数学天文学的历法纪日纪时之应用。

“干攴”这两个集合运算的难题,是构成的元素不同,一个子集的元素为十,一个子集的元素为十二,同时这种元素又是序数,再者,十还是十数位的基数,十二则不是。这三项不同的两个集合如何交接?李约瑟先生提出一个睿智的比喻:十个齿轮与十二个齿轮的啮合而运转。这就是说,十干转6圈,十二攴转5圈,合起来为11圈。这个比喻的思路仍是为了解释如何运算60序数,没有涉及这两个子集的元素本身也是下一个层级的集合,例如《干支表》的第一格“甲子·1:1”。但是,干支60序数循环的动因是“大一”,就是“三合”函数。西方天文学的数学工具中没有“大一”这个概念与算法,古希腊哲学的宇宙论,如亚里士多德的动因论,就成为西方天文学的哲学基础【26】〔美〕戴维·林德伯格《西方科学的起源》论述:亚里士多德的自然哲学认为,天球“永恒运动的原因本身必定是不动的,因为不假定一个不动的推动者,我们很快就会发现自己陷于无穷倒退;一个运动的推动者从另一个运动的推动者那里获得了运动,如此等等。”商务印书馆,2019年版,第84页。按:这里可以见到西方的宇宙论与中国数学天文学视运动的宇宙论的分野。西方哲学的逻辑值是“静”,中国哲学的逻辑值“动”,即是“天恒动”、“地恒动”、“足恒动”,“动”中蕴含“静”与“动”,所以数学天文学视运动的坐标体系与算法、数值同体,不见数值则不是真正的天文学。所以墨子的“宇宙论”是可以运算数值的。更为严重的是,亚里士多德为了反对“无穷倒退”而假设一个不动的推动者,反对“无穷倒退”就是针对中国古代宇宙论的“反溯运算”,这是基于两种不同思维方式,这个问题另文探讨。

从“干支”交合的整数运算看,“文”字数理十一,为数“六”与数“五”的合体,是序数十向序数十二运行的中介。因此,运算“干攴”交合的二十二与运算“干攴”之间的十一的分数,可以相同,即是黄金分割率之比值0.618:0.382。这是极简的加速度算法。这个黄金分割率在何处?正在殷墟《干支表》“甲子·1:1”之前的“分数位”,这是命题逻辑的历史因果论的算法,反溯运算“分数位”可以从有限集合到无限集合。

笔者已作考证,现代数学中没有“分数位”概念,这个古代集合论(干攴)的“分数位”,与天文学“视运动”同体。(1)从数与形看,它是“大一”、天大地大人大之三个“一”、这三个“一”合成三合(亼)函数;在平面几何学上则是三角函数、勾股定理、黄金分割率之“度(![]() )”与书版之空白版丁“

)”与书版之空白版丁“![]() ”。(2)从天文学视运动坐标图形看,它是“化圆为方”、“正方定极(亟)”、“定极中分”之“田”(

”。(2)从天文学视运动坐标图形看,它是“化圆为方”、“正方定极(亟)”、“定极中分”之“田”(![]() )字、“巫”(

)字、“巫”(![]() )字、“亟”(

)字、“亟”(![]() 、

、![]() )字、“恒”(

)字、“恒”(![]() 、

、![]() )字、推步法路线图“旬(

)字、推步法路线图“旬(![]() ,

,![]() )”字、视运动之“目(

)”字、视运动之“目(![]() 、,

、,![]() )”字、“中”(西周金文

)”字、“中”(西周金文 ![]() 、

、![]() 、

、![]() )字等。

)字等。

殷墟“今(![]() )”字从三合(亼)、从一,这是说运算是从当下之“一”开始,前行运算为直行下行、行序左行,这是基于右手执笔书版的笔顺。但造字之意是反溯,反溯是上行,从“今(

)”字从三合(亼)、从一,这是说运算是从当下之“一”开始,前行运算为直行下行、行序左行,这是基于右手执笔书版的笔顺。但造字之意是反溯,反溯是上行,从“今(![]() )”字之“一”上行是“三合(亼)”、天地人的三个“一”、“大一”。我们通常理解的“干攴”表示60序数,只是“今(

)”字之“一”上行是“三合(亼)”、天地人的三个“一”、“大一”。我们通常理解的“干攴”表示60序数,只是“今(![]() )”字表示的下行算法,而不晓上行算法。其实,“今(

)”字表示的下行算法,而不晓上行算法。其实,“今(![]() )”字的从“一”是字形,表示一块空白“书版”。为什么?所有的字形必须书契于“版”,“版”是字形的物质载体。而反溯运算的上行则是“倒版”。墨子的名言“书于竹帛”就是数理逻辑反溯运算的“倒版”,即是“竹帛”倒版为“金石”,“金石”倒版为“盘盂(陶器)”,这近似于当代思维方法公理系统中的“前进式演绎”与“后退式演绎”【26】(瑞士)J.M.鲍亨斯基《当代思维方法》,上海人民出版社,1987年版,第82—83页。按:该书认为欧几里得的证明,是后退式演绎的例子,这与墨子的倒版的反溯运算相似。“倒版”则用“倒数”运算,即是运算黄金分割率中一个关键步骤乘以0.9。屈原《天问》的发问也是这种数理逻辑。

)”字的从“一”是字形,表示一块空白“书版”。为什么?所有的字形必须书契于“版”,“版”是字形的物质载体。而反溯运算的上行则是“倒版”。墨子的名言“书于竹帛”就是数理逻辑反溯运算的“倒版”,即是“竹帛”倒版为“金石”,“金石”倒版为“盘盂(陶器)”,这近似于当代思维方法公理系统中的“前进式演绎”与“后退式演绎”【26】(瑞士)J.M.鲍亨斯基《当代思维方法》,上海人民出版社,1987年版,第82—83页。按:该书认为欧几里得的证明,是后退式演绎的例子,这与墨子的倒版的反溯运算相似。“倒版”则用“倒数”运算,即是运算黄金分割率中一个关键步骤乘以0.9。屈原《天问》的发问也是这种数理逻辑。

〔英〕罗素《数理逻辑导论》论述一种类似于兄弟关系的集合,天干十相当于“前域”,地支相当于“后域”,“干支表”中的一种算法相当于“关系域”。两个基数“十”,两个极数“九”,两个满一而进十数位,但是,《数理逻辑导论》不予认可,主张无穷公理必须排除的“窒碍”是9、10及11。【27】〔英〕罗素《数理哲学导论》,晏成书译,北京:商务印书馆,1982年版,第49—50页、第125—126页)我们知道,“9”是大一牵连的极数“九”,“10”是十数位制的基数,“干支表”的数理逻辑是极数“九”满一而“进十(10)数位制”,11是“文”字的数理,而《数理哲学导论》的无穷公理必须排除9、10及11这种“窒碍”,包含有分数位的极数0.9的满一(0.1)而“进个数位”。《数理逻辑导论》的这种证明与算法,对于中华文明的探源研究意味着什么?连中华文明的硬核都排除了。这是单纯的学术问题,一百年过去了,至今未见学术研究的任何回应。

墨子的集合论公理化首先是运算有限集合,首次将《干支表》的代数全部转换为数字,将函数三合与函数六固定下来,最后用代数“![]() ”字最终表示这种函数,合理的规避了“罗素悖论”。【27】《墨辩发微》中的“经下59”及其“说”,“经下60”及其“说”,“经下61”及其“说”这三组六条。第317—321页。按“

”字最终表示这种函数,合理的规避了“罗素悖论”。【27】《墨辩发微》中的“经下59”及其“说”,“经下60”及其“说”,“经下61”及其“说”这三组六条。第317—321页。按“![]() ”字则是用伍非百《中国古名家言》本“经下59”中字形,更能表示墨子的原意。中国社会科学出版社,1981年版,第172页)《数理逻辑导论》不知墨子的集合论公理化,更不用说殷墟甲骨文的“数”概念本身与集合论函数,所以“无穷公理”的纯粹数学仍处在殷墟“数”概念本身的抽象层次以下,其证明与运算的数值又陷于新的逻辑悖论。【28】张天弓《初论殷商甲骨文中的“进十位数制”——考释“术”“殳”“攴”“恖”、〈干支表〉与楚简〈算表〉数理表〉、罗素〈数理哲学导论〉数理表〉、〈书写笔顺图〉之关系》,载于《书法研究》2021年第2期)

”字则是用伍非百《中国古名家言》本“经下59”中字形,更能表示墨子的原意。中国社会科学出版社,1981年版,第172页)《数理逻辑导论》不知墨子的集合论公理化,更不用说殷墟甲骨文的“数”概念本身与集合论函数,所以“无穷公理”的纯粹数学仍处在殷墟“数”概念本身的抽象层次以下,其证明与运算的数值又陷于新的逻辑悖论。【28】张天弓《初论殷商甲骨文中的“进十位数制”——考释“术”“殳”“攴”“恖”、〈干支表〉与楚简〈算表〉数理表〉、罗素〈数理哲学导论〉数理表〉、〈书写笔顺图〉之关系》,载于《书法研究》2021年第2期)

为什么会出现中西数学这种交集、矛盾、交换运算?因为在科学史知识的讲述中,数理逻辑、集合论函数、黄金分割率与中国先民的智慧没有关系。〔德〕顾有信《中国逻辑的发现》在论述古希腊《几何原本》在古代中国翻译、传播的复杂情形时说:“……尽管数学与逻辑之间的密切关系在欧洲的耶稣会教育中已经被确认了。然而这两门学科之间的关联,今天已被认为是自明的了,在十七世纪的中国却还没有确立起来。”【29】〔德〕顾有信《中国逻辑的发现》,陈志伟译,江苏人民出版社,2020年版,第45页。按:《几何原本》在古代中国翻译、传播问题,可参见《中国科学技术史》,科学出版社2010年,第614—616)顾有信先生的研究比较严谨,“十七世纪的中国还没有确立数学与逻辑的紧密关联”不是虚言。在我们的知识记忆中,数理逻辑、集合论函数、黄金分割率与华夏先民的智慧没有关系。既然十七世纪中国的数学与逻辑还没有紧密关联,古代的《说文》、屈赋、《墨经》、楚简、殷墟甲骨文怎么可能会有数理逻辑呢?【30】《中国科学技术史·天文学卷》只提到墨子的“宇宙论”,仅引述《墨经》中的“宇,弥异所也”、“久(宙),弥异时也”,最为关键的“合古今旦莫”、“冡东西南北”之“说”,被省略了,这客观上意味着运算中国天文学视运动之外插法、内插法的黄金分割率,就丢失了。第75—76页)

墨子关于“久”同“九”的证明与算法是:

A.1=0.618+0.382;.

B.0.382×24=9.618;

C.0.9.6181=9+0.618;

E.1=0.618+0.382

这种算法可以无限循环,对于集合论函数而言,这是有限集合牵连无限集合;对于数学天文学而言,这是证明周日视运动的数值,平均一天旦莫之比值0.618:0.382与黄金分割率之“度( )”,参与运算周日视运动的平均24时辰连接周年视运动的平均二十四节气与基数360度。这中国古代数学天文学视运动的核心所在。【30】客观的的说,这种无限循环的算法,没有直接见诸《墨经》的文字(《墨子》的传本比较复杂),笔者依据《墨经》数理逻辑的思路与算法,反复推演计算出这种自证自明的循环论证)

)”,参与运算周日视运动的平均24时辰连接周年视运动的平均二十四节气与基数360度。这中国古代数学天文学视运动的核心所在。【30】客观的的说,这种无限循环的算法,没有直接见诸《墨经》的文字(《墨子》的传本比较复杂),笔者依据《墨经》数理逻辑的思路与算法,反复推演计算出这种自证自明的循环论证)

四

《说文》小篆正字部首“支”字,所属一字;部首“攴”字,所属七十六字,远多于部首“殳”字所属十九字。小篆“數(![]() )”字,为“攴”的属字。隶变以后,出现两种“数”字:(1)简帛多为“

)”字,为“攴”的属字。隶变以后,出现两种“数”字:(1)简帛多为“![]() ”的演变,东汉刻石隶书则成为“

”的演变,东汉刻石隶书则成为“![]() ”(《修华岳碑》),即现在采用的右形反文,失去了本形。(2)石刻多为右形从“殳”,即“

”(《修华岳碑》),即现在采用的右形反文,失去了本形。(2)石刻多为右形从“殳”,即“![]() ”(《石门颂》)字,略留有一点本形的痕迹。

”(《石门颂》)字,略留有一点本形的痕迹。

《说文》释“殳”:“以杸殊人也。”段注:“殳殊同音。”释“殊”:“死也。”段注:“死罪者,首身分离。”释“攴”:“小撃也;从又、![]() 声。释“朾”:“撞也。”段注:“朾之字,俗作打,音德冷、都挺二切。”这些解释都与“数”有关联,“殳”的殊人之首身分离,涉及分数;“攴”的打(朾)撃涉及运算集合。《说文》释“數(

声。释“朾”:“撞也。”段注:“朾之字,俗作打,音德冷、都挺二切。”这些解释都与“数”有关联,“殳”的殊人之首身分离,涉及分数;“攴”的打(朾)撃涉及运算集合。《说文》释“數(![]() )”:“计也,从攴婁声。”段注:“‘六艺’六曰九数,今《九章算术》是也。”【31】段玉裁《说文解字注》上海:上海古籍出版社,1981年影经韵楼藏版,第118页、第161页、第122页、第168页、第123页)这种解释,基本趋向是溯源,即反溯初文的本形本义。

)”:“计也,从攴婁声。”段注:“‘六艺’六曰九数,今《九章算术》是也。”【31】段玉裁《说文解字注》上海:上海古籍出版社,1981年影经韵楼藏版,第118页、第161页、第122页、第168页、第123页)这种解释,基本趋向是溯源,即反溯初文的本形本义。

殷墟“殳”(![]() ,《合集》21868)字,从右手“

,《合集》21868)字,从右手“![]() ”、从“

”、从“![]() ”;“

”;“![]() ”为“日(

”为“日(![]() )”字与数字“十(

)”字与数字“十(![]() )”之合体。“殳(

)”之合体。“殳(![]() )”的造字之意,是用“二”来分数“十(

)”的造字之意,是用“二”来分数“十(![]() )日”而取“九”。人“大”头顶为“天”,即是“日”,所以“首身分离”是运算大一之“分数位”,即是运算0.1至0.9。殷墟木质之“

)日”而取“九”。人“大”头顶为“天”,即是“日”,所以“首身分离”是运算大一之“分数位”,即是运算0.1至0.9。殷墟木质之“![]() ”可能作为兵器,也可以用于狩猎。

”可能作为兵器,也可以用于狩猎。

殷墟有二分鱼“![]() (

(![]() )”(《合集》18801,宾组)字、二分龟“

)”(《合集》18801,宾组)字、二分龟“![]() (

(![]() )”(《合集》138,宾组)字、二分狐“

)”(《合集》138,宾组)字、二分狐“![]() (

(![]() )”(《合集》3123,宾组)字、二分隹“

)”(《合集》3123,宾组)字、二分隹“![]() (

(![]() )”(《合集》17533,宾组)字,【32】刘钊主编《甲骨文新编》,福建人民出版社,2014年版,第42—43页)就是运算用“二”分数位之数,分数对象鱼、龟、狐、隹即是集合。现实劳动、生活的分割猎物千差万别,但殷人的造字之意是总结先人的经验与智慧,将分割猎物改造为集合论与函数。

)”(《合集》17533,宾组)字,【32】刘钊主编《甲骨文新编》,福建人民出版社,2014年版,第42—43页)就是运算用“二”分数位之数,分数对象鱼、龟、狐、隹即是集合。现实劳动、生活的分割猎物千差万别,但殷人的造字之意是总结先人的经验与智慧,将分割猎物改造为集合论与函数。

殷墟“公(![]() )”(《合集》30861)字,从二分、从日。表示在阳光下公开公平的分数,数为农畜产品、手工制品等。《说文》释“公”:“平分也。”【33】《说文解字注》49页)笔者曾下乡作知情,任过多年的生产队的记分员,知晓农村的分配农畜产品的“公分”与“分数”的交换运算。一头牛、一只鸡是集合,一堆红薯、一堆玉米棒也是集合。公分这些集合就是分数。所以,《大一生水》认为“土”是“地”之本,衣食住行皆生于“土”,个体生命也根于“土”。更为重要的是数理逻辑与天文学原本一体,这原始人类漫长进化的结果。

)”(《合集》30861)字,从二分、从日。表示在阳光下公开公平的分数,数为农畜产品、手工制品等。《说文》释“公”:“平分也。”【33】《说文解字注》49页)笔者曾下乡作知情,任过多年的生产队的记分员,知晓农村的分配农畜产品的“公分”与“分数”的交换运算。一头牛、一只鸡是集合,一堆红薯、一堆玉米棒也是集合。公分这些集合就是分数。所以,《大一生水》认为“土”是“地”之本,衣食住行皆生于“土”,个体生命也根于“土”。更为重要的是数理逻辑与天文学原本一体,这原始人类漫长进化的结果。

殷商“攴”字有三种形体:(1)“![]() ”(《英国所藏甲骨集》1330)形为左手与一支之合体,表示运算十二支之始于一支。(2)“

”(《英国所藏甲骨集》1330)形为左手与一支之合体,表示运算十二支之始于一支。(2)“![]() ”(《殷墟摭佚续编》190)字,从右手、从丁,“丁”字有视知觉的图底关系。“八卦双鱼图”即是图底互换的典型例证。【32】张天弓《书法学习心理学》关于视知觉对书法意象“知觉参照系”的详细分析,说明这是图底关系的最为复杂的一种模式。中国文联出版公司,1988年版,第87—110页)丁(

”(《殷墟摭佚续编》190)字,从右手、从丁,“丁”字有视知觉的图底关系。“八卦双鱼图”即是图底互换的典型例证。【32】张天弓《书法学习心理学》关于视知觉对书法意象“知觉参照系”的详细分析,说明这是图底关系的最为复杂的一种模式。中国文联出版公司,1988年版,第87—110页)丁(![]() )”形图为一人丁,其底为二乳丁;其图为二乳丁,其底为一人丁。“丁(

)”形图为一人丁,其底为二乳丁;其图为二乳丁,其底为一人丁。“丁(![]() )”形的图底之合为三丁,数理十二。(3)晚商《乍册般甗》铭文“攴(

)”形的图底之合为三丁,数理十二。(3)晚商《乍册般甗》铭文“攴(![]() )”(《集成》944)字,右手一“丁(

)”(《集成》944)字,右手一“丁(![]() )”,左边二版“丁”,其形数理十二。前述“丁(

)”,左边二版“丁”,其形数理十二。前述“丁(![]() )”形的图底之合的数理十二,是运算视知觉之几何学;甲骨文“攴(

)”形的图底之合的数理十二,是运算视知觉之几何学;甲骨文“攴(![]() )”形的运算只涉及“数”。金文“攴(

)”形的运算只涉及“数”。金文“攴(![]() )”字之三丁,与甲骨文“攴(

)”字之三丁,与甲骨文“攴(![]() )”字数理相同。

)”字数理相同。

殷墟“![]() (

(![]() )”(《合集》5488,宾组)字,从束、从殳。“束”中有一端直划“丨”,表示数十,涉及天文学图示,中圆上木枝(三)为一,下竹枝(三)为一,数理十二;“殳”数理十,“

)”(《合集》5488,宾组)字,从束、从殳。“束”中有一端直划“丨”,表示数十,涉及天文学图示,中圆上木枝(三)为一,下竹枝(三)为一,数理十二;“殳”数理十,“![]() (

(![]() )”字数理二十二,即是“干支”交合的数理。

)”字数理二十二,即是“干支”交合的数理。

殷墟“束”字形体诸多,基本是运算多种集合,其中一形“![]() ”(《合集》24951,出组)是天文学视运动的坐标图示:其中“癸(

”(《合集》24951,出组)是天文学视运动的坐标图示:其中“癸(![]() )”形右上端表示春分点,左上端表示冬至点,其中平横画表示定气法、平气法。此“癸(

)”形右上端表示春分点,左上端表示冬至点,其中平横画表示定气法、平气法。此“癸(![]() )”即是殷墟《干支表》(《合集》37986,黄类)中的“癸”字,表示运算外插法。西周中期《曶鼎》铭文“束”(

)”即是殷墟《干支表》(《合集》37986,黄类)中的“癸”字,表示运算外插法。西周中期《曶鼎》铭文“束”(![]() 《集成》2838)字,其中“癸”形为殷墟甲骨文“

《集成》2838)字,其中“癸”形为殷墟甲骨文“![]() ”,有视运动“定极中分”的意思,表示运算内插法。

”,有视运动“定极中分”的意思,表示运算内插法。

梁章钜《世界数学简史》认为,甲骨文“![]() ”(《殷墟文字甲稿》616)字,是“数”字的出处(据李迪说)。它是结绳计数的象形。右边后来变成篆文“

”(《殷墟文字甲稿》616)字,是“数”字的出处(据李迪说)。它是结绳计数的象形。右边后来变成篆文“![]() ”。【33】梁章钜《世界数学简史》,辽宁人民出版社,1980年版,第4页)此说有一定的合理性。在诸多中国古代数学的讲述中,探寻殷商甲骨文的“数”是十分罕见的,难能可贵。

”。【33】梁章钜《世界数学简史》,辽宁人民出版社,1980年版,第4页)此说有一定的合理性。在诸多中国古代数学的讲述中,探寻殷商甲骨文的“数”是十分罕见的,难能可贵。

笔者补证,左形为“索”的异形,中间有横“工或壬”,“壬”字同“妊”字,串连两个圆(集合),加上右形“攴”,表示运算集合论的无理数与有理数,所以其字的数理不很清楚。它确是“数”概念的一种,但难以运算天文学的数值。这就是说,殷商时期数学天文学之“数概念”本身,与集合论之“数”有差异又有关联。

总之,“殳(![]() )”字、“攴(

)”字、“攴(![]() 、

、![]() 、

、![]() )”字、“

)”字、“![]() (

(![]() )”字,是“数”概念本身,一则表示运算数理逻辑、集合论函数、黄金分割率,二则与天文学合体,也就是说,是运算数学天文学视运动的坐标体系与数值的“数”与平面几何学。(待续)

)”字,是“数”概念本身,一则表示运算数理逻辑、集合论函数、黄金分割率,二则与天文学合体,也就是说,是运算数学天文学视运动的坐标体系与数值的“数”与平面几何学。(待续)

2021年11月于武昌