龙窖山地处洞庭湖的北端,武昌府的南端,是瑶族最重要的发祥地之一。笔者2014年到2018年多次到湖北境内龙窖山考察,发现当地现存南山、龙头山、白云山、南京、桃源洞等瑶族历史上的重要地名。这些地名别处也有,但出现在瑶族早期发祥地武昌府的范围之内,而且相对集中于龙窖山,值得进一步研究。

一、南山

《后汉书·南蛮西南夷列传》:“盘瓠得女,负而走入南山,止石室中,所处险绝,人迹不至。”(1 ) 晋干宝《搜神记》:”盘瓠将女上南山,·······随盘瓠升仙,入谷,止于石室之中。”(2)

清康熙《通城县志》上有一文《明朝开创县治记》,说到通城的地理方位:“东扼黄龙幕阜之奇,西联衡岳洞庭之胜,南山在前,隽水在后。”(3 ) 崇阳在通城之前,故而南山应该在崇阳境内。笔者在当地冯金陵、张九紫两位先生的陪同下,前往崇阳考察南山。

从通城出发,往北经过崇阳肖岭镇、城关镇,到达桂花泉镇。镇上有南山林场,此林场有39000亩林地,主要是杉木、杂木与马尾松。林场用南山命名,可见这里应该有南山。

林场对面有南山村,是桂花泉行政村下属的一个自然村。我们到南山村调查,询问一位60岁的老人周服祥。周说,这里有个小地名,叫南山,崇阳县地名录上有南山这个地名。本村38户,186人。明朝时,我的家族从江西搬迁来百花岭居住,然后又迁到南山村居住。

我们请他从村里老人处借来族谱,上面记载,明洪武30年,周氏祖先从江西南昌瓦子街搬来本地百花岭村。距今200年前,搬到南山村居住。

南山隧道在崇阳

说到原来居住的百花岭村,周服祥说那里有高速公路的南山隧道,引起我的注意,我们马上起身去南山隧道,隧道肯定就建在南山上。

十多里外,我们找到了南山隧道,长740米,2015年建成,属于武汉到深圳高速公路。我询问百花岭村76岁的葛先生,了解到了南山的地理情况。南山从羊楼洞镇开始,到桂花泉镇为止,长14公里,宽700米,海拔400米,像一条长蛇。与南山平行蜿蜒的一座山,叫北山,长25公里。南山与北山之间有一公里宽,修有很好的公路。南山与北山,都属于龙窖山,或者称为余脉。

南山村周氏族谱

二、南山石室

我们向村民了解,附近有没有大的石洞,可以住人的?村民回答,百花岭村对面的北山上,有一个很大的石洞。我说我们要去考察,村民说,石洞洞口被石头封起来了,进不去。

桂花泉镇的村民说,镇的后面北山上,有一个石洞,可以住人。洞口有三四米宽,可惜也被石头封起来了,无法进入。

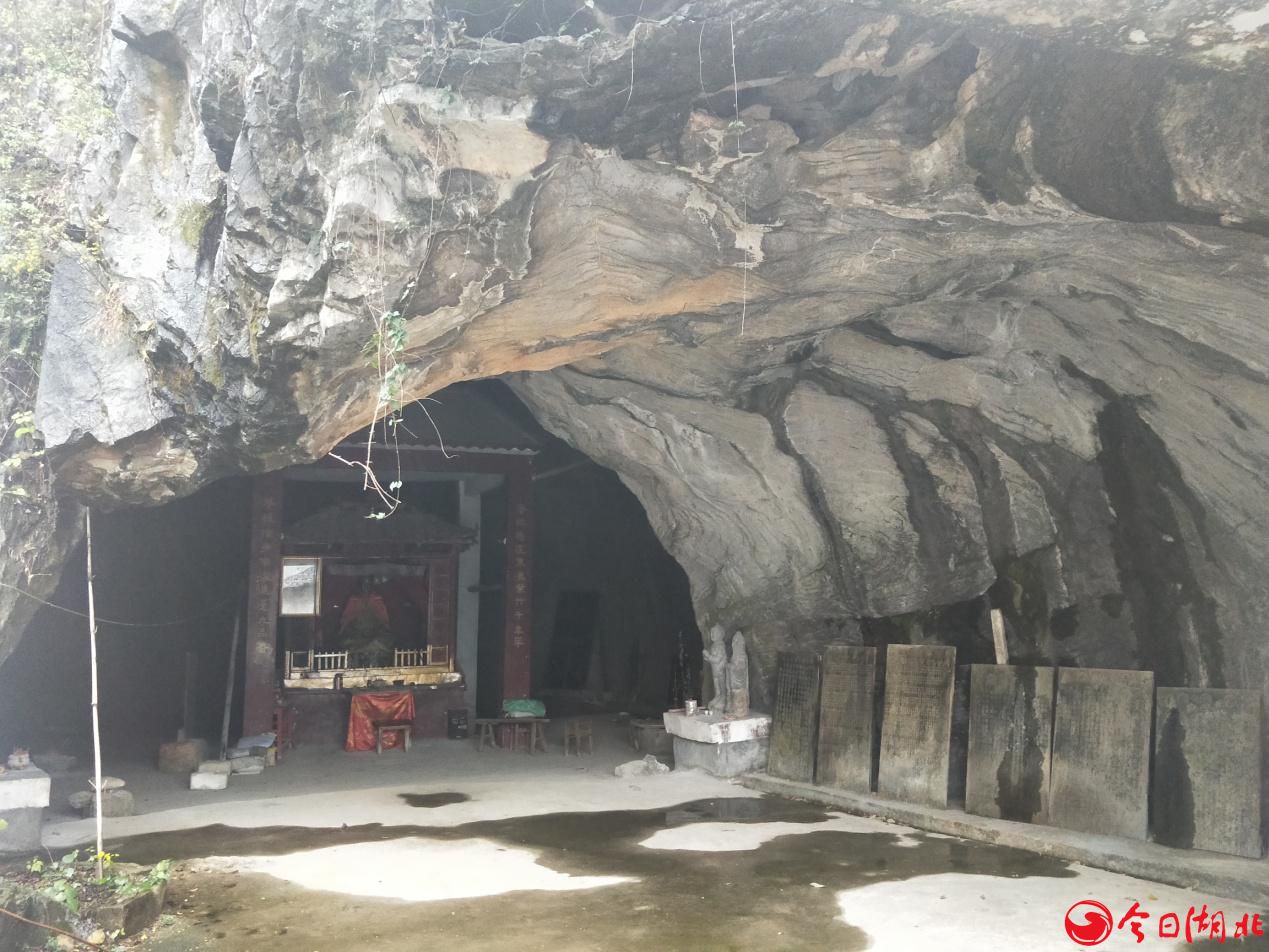

张九紫先生是通城电视大学的教师,是当地瑶族研究的专家。他考察附近有一个特别大的石室,可以住很多人。此洞在崇阳沙坪镇凤凰山上,离南山不远,可以说与南山一脉相连。

此洞高十几米,宽十几米,修建成了一个古庙岩头寺。岩头寺建于唐代,宋代某朝宰相李纲到过此地,住过此庙。传说清代乾隆也住过此庙,说明风水很好。洞里面供奉了高大神像,洞里洞外立了许多石碑。其中一块碑标记这里是崇阳县县级文物保护单位。

岩头寺石室

沙坪镇的宋锦学先生说,这里过去住过瑶族,是瑶族文化区。周边村子虽然是汉族,但是与瑶族有关系。张九紫先生说,他访问过周边的村子,有瑶族十二节牛角的传说,证明很久以前生活过瑶族。

这个石室足够大,张九紫先生认为,既然龙窖山是瑶族祖居地,盘瓠就可能到过这里的南山。南山一带这个石室最大,条件最好,盘瓠背着公主进的石室,可能就是这里了。

石室中供奉的神像

冯金陵是通城县瑶学会副会长,他说:南山有狭义与广义之分,狭义的就是现在崇阳14公里长的南山。广义的就是从崇阳南山到通城南山这一片山脉。通城也有南山,大坪乡有南山村、南山湾、南山祠堂等地名。从通城南山到崇阳南山之间,可能就是广义南山的地段,它的位置在通城的前方。清康熙《通城县志》记:通城“南山在前,隽水在后。”通城古代的前方,就是广义的南山。大南山的地名在历史中消失了,但南山村这样的地名在过去的地域却保留了不止一个。按广义的南山看,岩头寺石洞正在南山的中段。

三、龙头山

瑶族史诗《盘王大歌·十二姓瑶人游天下》:“瑶人出世武昌府,满目青山四处游。龙头山上耕种好,老少 处世乐无忧。”.又唱:“龙头山上本是好,马鹿骚扰透心忧,阳春受灾无法保,姊妹商量出山游。”(4 )

瑶族自己的文献中说出了自己的发源地:武昌府。这是最可靠的,有的发源地是专家研究出来的,那不太可靠。武昌府这个地名,始于元大德五年(1301年),改鄂州路为武昌路,治所在江夏(今武汉市武昌区),辖地在鄂州、咸宁、通城等。明初改为武昌府,辖地扩大至今黄石、阳新、通山、大冶等。

龙窖山地跨湖北湖南,湖北部分有通城、崇阳、赤壁,属于武昌府的核心范围。龙窖山有没有龙头山呢?我们这次考察,也找到了龙头山,它在崇阳境内。

千家坡村与向导

我们一行来到了沙坪镇千家坡村,向东可以看见龙头山的山峰。有人打开手机上的高德地图,上面标示着千家坡村,东边大约3里路标示着龙头山的地名。天在下雨,山路很滑,向导说今天不能登山,只能远眺。向导又说,这里原来居住着瑶族,朱元璋时要交税,不交税者都要杀。瑶族知道后,在一个晚上走光了,一个都不剩,而且不吵不闹,静悄悄地消失了。

手机高德地图显示出的龙头山地名

龙窖山区总面积200平方公里,崇阳境内有70平方公里,横亘在该县肖岭、沙坪、石城、桂花泉等乡镇。2017年秋天,崇阳县成立瑶文化调查组,在沙坪镇石坳村三组,发现这座名叫“龙头山”的高山。龙头山,海拔527米,近年修通的一条简易公路,已被山洪毁坏,调查组走上去,花费了一个多小时。调查组在山上发现几十亩已经荒芜的巨石垒成的梯田。

63岁的向导万平甫曾经在龙头山居住过,1985年迁居到山脚下的天井坡。他说,这些石头垒成的梯田每年可产稻谷9000来斤,听祖辈讲,他家是在明末清初时期搬上龙头山居住的。

龙头山垒石

崇阳县宣传部的熊先生赶来与我们会合。他说,2018年,县里主要领导考察了龙窖山,为开发瑶文化做基础调查。他们在龙头山发现石梯田80多层,这是龙窖山瑶文化的主要特征。

四、红花太子墓与张昌蛮起义

我们在千家坡村往南看,摩旗峰的半山腰,有几十处类似古墓的垒石堆,其中较大的一堆,当地人叫“红花太子墓”。此墓与西晋蛮族张昌起义有密切的关系。

蛮人起义领袖张昌

张昌(?-304),义阳(今河南新野)人,出身于汉化了的蛮族。武力过人,好论攻战,年轻时曾为县吏。永宁元年(301),张昌在李特起义的鼓舞下,纠合徒党数千人在湖北安陆起义。

张昌首先攻克江夏郡,又大败司马歆派来镇压的大军,立原山都(今湖北谷城东南)县吏丘沈为天子,更名刘尼,冒充汉朝皇族后代。张昌以相国掌实权,其兄弟皆领兵。江汉流民纷纷响应,旬月之间,众至三万。部众皆头包红巾,上插羽毛,作战非常勇敢。起义军迅速占领了长江中下游的荆、江、徐、扬、豫五州的大部分地区。

朝廷任命刘弘为镇南将军、刘弘命陶侃率领大军,进攻张昌。张昌在竟陵(今天门)战败,弃城逃跑。在江夏的丘沈(假冒天子)被杀,其子为假冒太子,头顶红巾,故称红花太子。

张昌率领残部,一路逃入下隽山中。下隽是咸宁境内西汉设立的县,其地域包括湖南岳阳、临湘,湖北崇阳、通城等县和赤壁市的一部分,县治在暇心畈(今崇阳县肖岭乡霞星村)。陶侃在通城黄袍山四庄乡杀死张昌。红花太子与余党在崇阳摩旗峰被官兵所困,饿死于半山腰,被当地人埋葬,葬地称为红花太子墓。

同治《崇阳县志山水》载:“摩旗峰,(崇阳县)西五十五里,龙窖山支。相传有红花太子结垒山上,被困而死,其墓曰红花坛。”(5 )

张昌出身蛮族,活跃于荆州,是瑶族的先民。他最后战死于通城,那里是江夏蛮与长沙蛮活跃的地区。他的部下战死于崇阳,故而证明,通城、崇阳早在西晋时代,就是瑶族先民蛮人的聚居地。

五、白云山

瑶族《评皇劵牒》:“送入会稽山七贤洞白云山脚。”(6 )瑶族古籍中,此会稽山非特指浙江会稽山。

江永县瑶民保存的《评皇劵牒》:“许已天下青山白云之地居住。”(7 )

白云山上的垒石

通城县有白云山,古籍上早有记载。清同治《通城县志》记:“临湘东过楚门界、断峰山、白石仑、白云山、药姑尖、箭杆山,总名龙窖山。”又记:“山顶有唐建古寺。”(8 )康熙《通城县志》记:“白云山,西四十里,突兀险夷,上有古寺。”(9)

此古寺至今犹存,曾名白云寺,现名白云观。因为建在白云山上,故称白云观。传说自周代钦差大臣奉旨,在风水宝地白云山修建寺庙后,庙宇不断得到扩展壮大。白云观海拔830米,占地面积10亩,由三清殿、诸神殿、观音殿三部分组成。道观内供奉道教神像50余尊。据白云观出土的大量石碑、石刻文物和相关历史资料记载,该道观在通城县历史最悠久。民间传说,先有白云观,后有通城县。

2014年我到通城考察龙窖山瑶族历史时,首先考察的就是白云观。白云观座落在龙窖山主峰腹地,三面环山,一面临水,东西两条山间小溪的潺潺流水,汇合观前山门外,在天然的屏风山拦截下,映成高山平湖,碧波荡漾,清澈见底。在瀑布下,十弯九曲缓缓向西而行。这里是通城县道教协会办公场所。我看到,文人墨客喜欢吟诗作对,游人香客络绎不绝,求神赐福者应接不遐,问卦求签者感慨万千。

白云山,从白云观往下即是,地图有载。(10 )我从白云山往下步行,山中无路,走起来十分危险。一路上看到的全是瑶族垒石文化,石屋,石寨,石桥,石墓葬,石神庙,石祭台,石器,石雕,石井,更加惊人的是一望无际的石梯田。我走了六个小时才下山,可见路途艰险。

到了白云山脚,是内冲瑶族村。村里有一个瑶族展览,内有祭祀用的石头神台,上面有石狗图腾的雕塑。村里老屋的墙上,也有狗图腾的木雕狗头。村里老人向我叙述这里的瑶族风俗,村里妇女身穿瑶族服装,表演拍打舞。

2018年的内冲村工地热火朝天

拍打舞在通城、崇阳等地流行了几百年,由民间男女老少喜欢的拍打游戏发展而来。拍打游戏是互相拍打对方身体的不同部位,逗趣取乐,戏谑科诨,轻松愉快。

笔者受到内冲村村民的欢迎

2018年我重返白云山内冲村,真的是天翻地覆大变样,整个村庄成为工地,热火朝天地建设瑶族文化一条街,建设瑶族文化展览馆,房屋按瑶族风格装修了。一条现代化大路从县城直达白云山。

白云山是龙窖山垒石文化的核心区。龙窖山的垒石文化堪称一绝,这一带的垒石梯田5000多亩,垒石屋场186个,垒石墓葬36处,25000多座,垒石沟渠20多公里长,垒石神庙276座,垒石水井1300多个。

六、南京

《千家峒古本书》:“从前我们祖先是在南京。”(11)

《千家洞流水记》:“离祖历来千家洞,太祖往(住)南京。”(12 )

笔者在湖南、广东、广西交界地区收集到二十多本瑶族《千家峒》古文献,其中一些开文就说祖先来源于南京。但是没有一本说江苏南京,从前后文对照,这个南京也不像是江苏省的南京。我对《千家峒》古文献分析时说:“笔者认为,《千家峒》书中的南京不是江苏的南京城,而是泛指南方。比如本书开头说‘祖先是在南京江西太和县人氏’这里南京是指南方。如果能作此解释,那么瑶族族源的南京说与千家峒说就可统一了。”(13)

笔者捐赠给龙窖山的石塔

2018年我到龙窖山考察,在通城县发现了一个南京的地名,在大坪乡,称南京岭。《中国文物地图集》湖北通城文物地图上,大坪乡一带标有“南京岭”遗址。记载如下:“南京岭遗址,大坪乡辉煌村庙湾北400米,周代。面积约1600平方米,文化厚层1米左右,采集陶片以夹砂红陶为主,泥质红陶次之,纹饰有方格纹,器形有鼎、鬲、罐等。”(14 )

1921年,我国在河南渑池县仰韶村首次发现红陶,是我国原始社会后期最常见的一种陶器,大部分地区都有分布。红陶又分为泥质红陶、细泥红陶、夹砂红陶等:泥质红陶指陶土在制胎前略经淘洗,但基本保持陶土的原状;细泥红陶的陶土则经过精淘,陶质细腻,颗粒均匀,质地比较坚硬细密;夹砂红陶则有意加入粗砂或其他的羼和料,质地较粗糙。

通城在周代是荒蛮之地,生活着蛮夷之人,他们是瑶族的先民。南京岭人使用红陶器具,说明他们与周边汉族的文明程度差距不大,他们对建设古老的通城做出了巨大的贡献。

南京岭在瑶族大观园的对面,我们一行就到了大观园。大观园正在施工,门楼已经做出来了,用瑶族喜爱的牛角装饰,威武状观。内有莫瑶广场,广场正中有一个石塔。唐代诗人杜甫曾做洞庭湖莫瑶的诗:莫瑶射雁鸣桑弓。石塔上有一个莫瑶射雁的雕塑。

从大观园向对面步行1公里,是辉煌村,村后是南京岭,这座小山高200米左右,山顶上是周代遗址。山下村里有个庙,三百多平方,供奉着大王神像。龙窖山开发促进会会长杨浩是本村人,他说,这个庙很灵,有求必应。我想找到一个石碑,上面注明这里有一个红陶出土遗址,但是没有,地面上没有任何标志。南京岭遗址是一个无名英雄,将来它可能会因为大观园而出名。

《盘王大歌·桃源歌》:“桃源洞口七条水,三条恶浊四条清,三条恶蜀桃源水,四条流来向南京。”(15 )

冯金陵热爱田野调查,龙窖山他全部跑到了。他说,瑶族《盘王大歌》,一般认为形成于唐宋时代。歌中唱到的南京,显然不是江苏的南京。因为江苏的南京,是从明代朱棣开始称呼的,在此之前,南京称为建业、建康。

笔者与冯金陵先生在地图上探讨瑶族古地名

南京岭属于大坪乡,而大坪乡是龙窖山瑶文化的中心。根据《中国文物地图集》,通城大坪乡范围内有七处遗址,说明大坪乡从周代以来,一直是蛮人活动频繁的中心地区。汉代这里有江夏蛮与长沙蛮活动,晋代有蛮人张昌与红花太子的起义。宋代有杨么起义,湖北湖南瑶人加入这个起义队伍中。后失败,参加起义的瑶人大量逃入大坪一带的龙窖深山之中。元代至正九年(1349年)瑶民起义,往来屯驻本县(通城),县民为避战祸,大部逃徙。元至正26年(1366年)时局渐稳,逃徙者返归,赣民大量迁入。(16 )

南宋时大坪乡瑶族众多,势力强大,朝廷委派吴六二世袭千户长,从平江来到大坪,管理瑶族事务。吴六二死,由其弟吴六六接任千户长。据《吴氏宗谱》记录:“六六袭千长制驭苗瑶,命官铃辖。苗瑶千力汉民归隘长,隘长辖苗瑶中能服众者曰洞长。每苗瑶丁米二升。” (17 )

笔者夫妇受到龙窖山瑶族的欢迎

当时管理苗瑶的官阶是千长,又名铃辖。铃辖之下为隘长,隘长之下为洞长。瑶民本来免交赋税,六六开始,改变瑶制,每一个人丁收税二升。我们从这里找到了龙窖山瑶族逃离此地的原因。瑶族早期称莫瑶,莫瑶就是不交税,不服役的意思。六六强行收税,结果瑶族在宋元时期全部迁走,江西汉族乘机迁来此地。瑶族离开龙窖山之后,留下惊人的垒石文化,大坪乡最为集中。南京岭今天荒芜,历史上可能是蛮人瑶人的活动中心之一,所以在瑶族文献中经常提到南京这个地名。

七、桃源洞

瑶族的史诗《盘王大歌》中,有一篇称《十二姓瑶人游天下》,讲到瑶族祖先漂游到桃源洞的生活:“跨山越岭桃源洞,桃源洞里好过年。落住桃源好多岁,郎请姣娥唱金言。”(18 )

《盘王大歌》中又有一篇称《桃源洞》,专唱瑶族祖先居住过的美好地方。歌词唱道:“桃源洞里大垌田,三百牯牛犁一边,尚有一边犁不到,山猪马鹿里头眠。”(19 )

我们出通城县城往南几里,右转有一个山口子,进了山口子,里面是个大袋子,好大一个小平原啊,四周都是山,一条河流穿洞而过。这里面有三百多亩地。我看这很像湖南江永千家峒的地形,从地貌上看,是一个峒。三百头水牛确实只能耕一边,太宽大了。

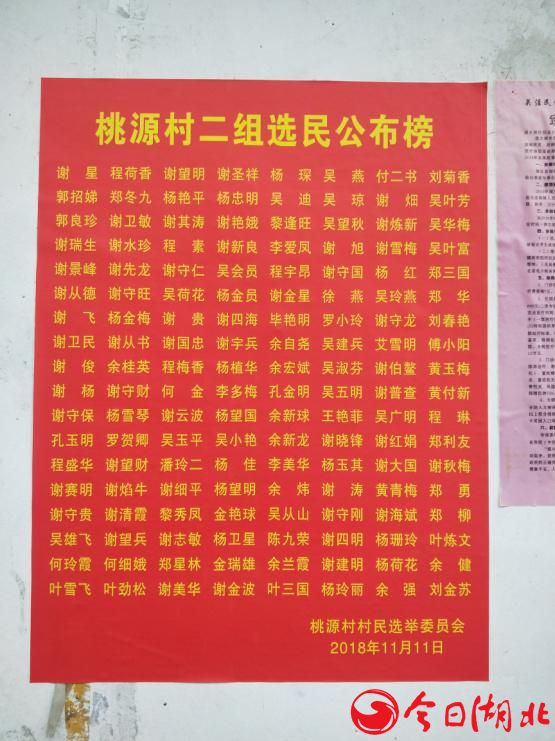

《盘王大歌》唱道:“桃源木桥四月架,架起木桥万丈高,凡人空身过不得,仙人骑马过三朝。”(20 )我们访问这里的村民余志尧先生,77岁,他说,桃源洞有三座木桥,一家桥,安乐桥,太平桥。民谣说:“一家安乐到太平。”解放前县官每年春季举行全县春耕礼,地点就在桃源村平安桥。这里是全县最大的村庄,1308户,5870人。

桃源洞里桃源村

《盘王大歌》唱道:“桃源洞头七个寺,七个寺门灯火光,不知桃源做好事,不知和尚散道场。”(21 ) 我们访问80岁的村民郑中海,他说,这里有一个地名叫化钱炉,那个地方曾有一个古庙,很大,化钱炉很大,和尚很多。不远地方百弓岭有一个道观。

笔者在桃源洞调查

桃源洞那个大口袋的顶端,是个小水库,站在坝上往四周看,风景美好。这里可以望见一个现代化的茶叶基地,附近还有娃娃鱼饲养基地,有太阳能发电基地,水库连带着一个发电站,为整个桃源洞供电。这是一个收入较高的地方,又是一个风光美丽的地方,我感到这里将来可以发展旅游。

我们考察的这个桃源洞是不是瑶族的祖居地桃源洞呢?通城瑶学会的一位舒先生说很像。他说,通城有三溪九港十八洞。九港是河边平地,住的是汉人。三溪十八洞是山区,住的是瑶人。桃源洞的住房有瑶族特色,比如每家屋下有一个狗洞,野狗也让进屋,吃饭取暖过夜都行,十八洞的村子都有崇狗文化。

通城李性有两个来源,一个是明初洪武从江西来的汉民。另一支比洪武早200年来,称南祠李。这支李姓是南宋末年从附近迁徙来的,他们全部住十八洞,可能是土著人,也就是瑶族。十八洞有一个叫李婆洞,李婆可能是盘宅妹,她的儿子是李付八,所以盘宅妹叫李婆。

总之,龙窖山是武昌府莫瑶生活的祖地,也是全国全世界盘瑶的故地。这里发现了南山、龙头山、白云山、南京、桃源洞等瑶族古地名,这些地名还需要考古学、民族学的更多证据,但值得瑶学研究者的高度关注。

注释:

(1)范晔《后汉书·南蛮西南夷列传》,中华书局,1965年。

(2)晋干宝《搜神记》,万卷出版社,2009年。

(3)清康熙《通城县志》

(4)《盘王歌·十二姓瑶人游天下》

(5)清同治《崇阳县志·山水》

(6)黄钰辑注《评皇劵牒辑编》,广西人民出版社,1990年。

(7)杨仁里《瑶族古籍〈千家峒〉〈盘王歌〉选编》第2页,中国图书文献出版社。2010年。

(8)清同治《通城县志》

(9)清康熙《通城县志》

(10)冯金陵主编《古瑶文化遗存实录》正文前“龙窖山地形图”,长江出版社,2015年。

(11)宫哲兵《千家峒运动与瑶族发祥地》第172页,武汉出版社,2003年。

(12)同上,第336页。

(13)同上,第174页。

(14)国家文物局《中国文物地图·湖北分册》,西安地图出版社,2002年。

(15)杨仁里《瑶族古籍《千家峒》《盘王歌》选编》第159 页,中国图书文献出版社,2010年。

(16)《通城县志·大事记》(1985年)

(17)冯金陵主编《古瑶文化遗存实录》第59页,长江出版社,2015年。

(18)宫哲兵《千家峒运动与瑶族发祥地》第89页,武汉出版社,2003年。

(19)盘万才等收集编注《盘王歌》第99页,中国国际广播出版社,2018年。

(20)同上,第98页。

(21)同上,第98页。

附注:笔者这次考察,由通城瑶族研究会的冯金陵副会长、张九紫先生陪同,他们对古地名提出了一些宝贵的意见,部分被吸收到本文之中。笔者对二位表示谢意

(编辑:陈斯莹)