为守护传承弘扬农耕文化,他历时二十多年,走遍了公安县和周边县市的近百个乡镇村组,先后收集整理近万件农耕民俗物品。

耗尽积蓄,自筹资金近90万元建立“覃园农耕民俗文化馆”,免费对外开放,累计接待参观人员近2万人,相继承办的天露湖丰收节等农耕民俗展被省、市等相关媒体采访报道,其收藏的农具被中央电视台2018年丰收节《鱼米公安》专题节目展出。他就是公安县覃园农耕民俗文化馆馆长覃必森。2023年6月,被评为“荆州好人”。

走村串户 收集农具

1956年,覃必森出生在公安县的一个普通农民家庭,从小他就对农耕文化有着浓厚的情结。他认为,虽然很多农耕用具已经不再使用,但也代表了先辈们的智慧与勤劳,是传统文化的重要见证,应该收集保存并传承下去。出于对农耕文化的强烈兴趣与热爱,以及对文化保护的责任心理,覃必森开启了农耕文化物品的收藏之路。

从2004年开始,覃必森走村串户收集传统农耕用具,他的积蓄都尽数投入其中。对于旁人的质疑和白眼嘲讽,他全然不顾,仍全身心地扑在收藏上。二十多年来,他走遍了公安县以及天门、松滋等周边县市近百个乡镇村组,自费收集整理农耕用具。经年累月下来,覃必森收集了较为完备的涉及农耕文化的各类器具约1万件。收集回来之后,覃必森还要对这些物件分类整理、挑选并进行修复。同时,对每一类物件,都用文字解说描述其功用,以期来访的观众能对这些物件有基本的认识。这些看似很土的工具,在覃必森的眼里件件都是宝贝。2018年,中国农民丰收节暨湖北天露湖万亩香稻旅游文化节在公安县举行,覃必森收藏的“木牛流马”亮相展出。

坚守初心 自费建馆

收集的农耕用具展品日益完备后,为传承自己的农耕文化初心,给后人留下农耕文明的回忆,覃必森毅然卖掉县城里的房子,在公安县杨家厂镇购买了一套民房,改造成占地面积五百多平方米的覃园农耕民俗文化馆。

一开始,农耕民俗文化馆并未引起周边人的注意,但其突出的特色和独有的时代沉淀吸引了越来越多的人来参观,文化馆的影响也逐步扩大。慕名来参观的人们纷纷表示,看着这些农具,勾起了过去的回忆,撩起他们的乡愁。覃必森说:“农耕文化在精神层面仍有存在的价值,比如吃苦耐劳、勤俭节约,是很宝贵的精神财富,它可以被传承,也一定要被传承。”

为了让这些农耕器具发挥最大的社会价值,2017年5月1日,覃必森决定将私人收藏转变为免费对外展出,并自费承担馆内全部日常开放维护的支出。

留住乡愁 传承文化

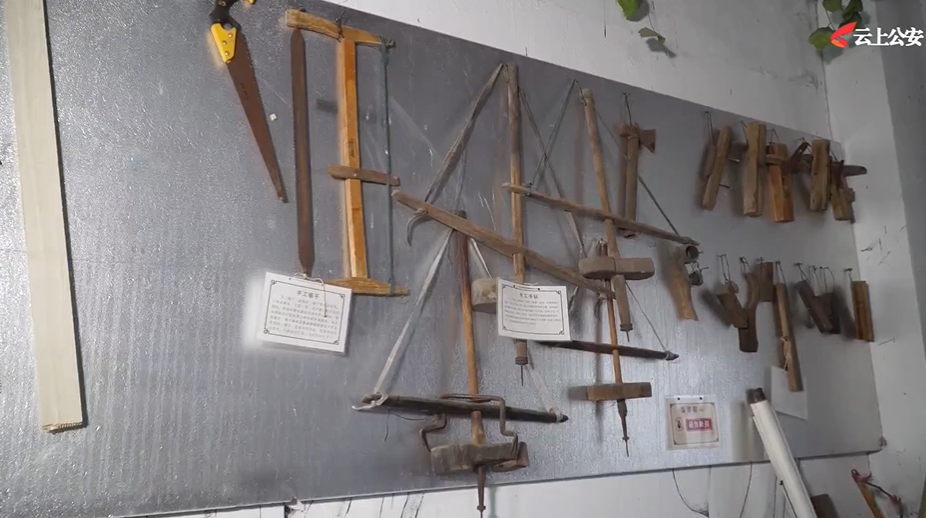

走进这座农耕文化展览馆,琳琅满目的农耕农具和生活用品映入眼帘,犁、耙、耖、鱼篓、石磨……让人眼花缭乱,叹为观止,处处洋溢着传统农耕文化的浓厚气息,唤起人们儿时的记忆,勾起了乡愁。

如何将农耕文明故事更好地讲给年轻一代听,覃必森没少动脑筋。他给文化馆展示的所有农具都标上了名字和用途,以便市民了解。陶艺、自拍、推磨、纺纱、打糍粑……这些体验元素,赋予了农具更多的新鲜感,让参观者更好地了解农耕民俗历史和农耕文化精髓。

一谈起自己收藏“老古董”“老物件”的经历,覃必森总是侃侃而谈:“我希望借助展品,让后代感受时代的变迁与社会的发展,同时能对本土优秀文化进行吸收和传承。”覃园农耕文化展览馆正式开馆以后,成为公安县中小学研学基地、单位党日活动场所、县内外文学艺术社团和农耕文化爱好者的采风目的地,累计接待参观人员近2万人。

覃必森表示,虽然农耕文化正在日益远离当下的生活,但是可以借助这些农具作为载体,留存记忆。他希望能把这些融汇了先辈们智慧与勤劳的传统农耕文化,一代接一代地传承下去,让大家的乡愁软着陆,从而更珍惜来之不易的幸福生活。