8月7日,周斌前往终南山,以《遗言》开启了他的一年计划。在终南山上,他寻找到一棵与其年龄相仿的松树。在树下写了一封遗言,后于树身凿孔,将写有遗言的纸笺放入其中密封。此纸笺寄生于树身,经岁月荏苒。

周斌做“一年”

2016年8月7日,周斌驱车前往终南山,他决定在那开启他新的“疯狂”计划——《周斌:365天创作计划》。计划于8月7日启动的持续365天,周斌将每天创作一件新作品。

这样的想法其概念来源于周斌2010年的创作项目《30天:周斌计划》,不同的地方在于这次是“一年”,也就是坚持一年,每天都要创作一件作品。听上去很疯狂是吗?周斌坦言,“人生进入下半场,艺术进入下半场”,他决定尝试点新鲜的。

8月8日,第二天,周斌驾车从西安到青海西宁,行程千余里、历时12小时至西域苍茫之地。车后拖曳一根从老家具上取下的木质构件,将其磨砺成剑。

不难发现,越来越多的艺术家将他们的行为艺术作品做成一个计划或者项目。在项目实施的过程中总是提前或者不断的“曝光”在观众面前,不管是“被动”的还是“主动”的曝光。与过去不同的是,先不讨论“互动”的好坏,“互动”总归被强调了。

提到365天,很容易让人想到上世纪末那个喜欢做“一年”的谢德庆:把自己关一年,拒绝任何形式与外界的交流;把自己“关”在户外一年;不能进入屋子里面;把自己当做“打卡机”,每小时打卡一次打一年卡;把自己和另一个人拴在一起一年,任何时候都不能碰触对方......这个“偏执狂”在做完这些这么酷的行为后宣布停止创作,不知道在多少当代艺术家那里几乎成了神一样的传说。

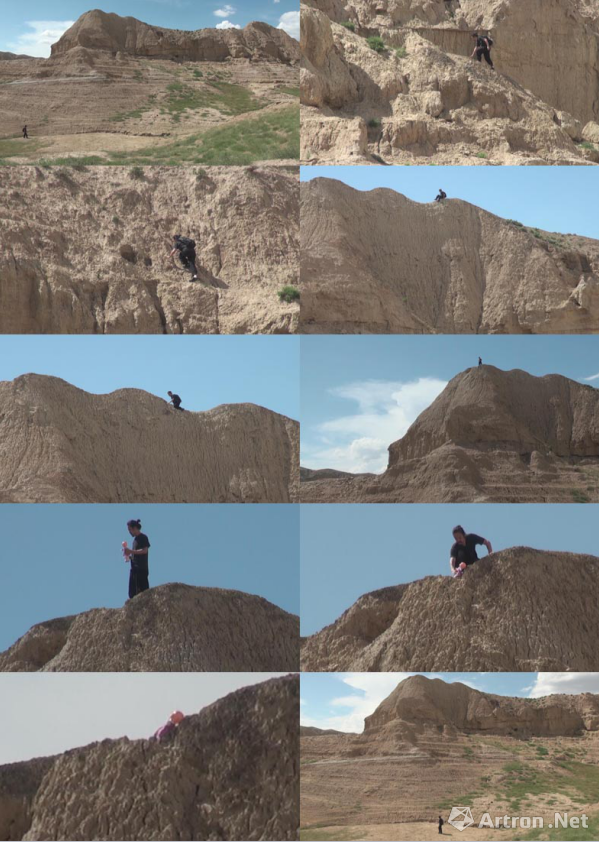

8月13日,中国青海海南州,周斌将一个会发声的玩偶孩子流放在山巅,面朝湖水。(到山巅有一段长十余米,仅二十公分宽需骑行通过的山脊,常人不会到达),取名《野孩子》

与谢德庆一样的是,周斌凑巧也是一年,但他无意与之对比或向之致敬,一年只是一个时间单位计量上的方便。不一样的是,周斌来去是自由的,不用局限在某一个地方,不“自由”的是他必须每天创作一件作品。周斌说他有意将艺术创作与日常生活强行融合,用项目的强度在身心层面把创作力逼到极限,在艺术与生活的失控状态中寻求并建立“新秩序”。 每天创作一件作品是唯一的规则,媒介不限。可以信手拈来或有意为之,可以突发灵感也可以蓄谋已久。在尽量避免重复的每一天里,周斌面临的每一天都是“崭新”的。

为了使项目得到经费的保障和工作团队的组建,周斌和策展人蓝庆伟在项目中也引进了我们熟知的众筹,目的是为了使这个创作项目拥有更多的可能性和更好的完成度。策展人蓝庆伟指出,众筹将使创作项目更具有公共性,参与者与艺术家、策展人之间围绕本项目展开的一系列互动对话,无疑会大大丰富项目的内涵。这些信息也将是本项目书籍文献的重要组成部分。

在这次计划的众筹方案里,接受众筹的上限人数为365人,每人限筹一件作品,按参与顺序获取对应天数的作品,作品是有艺术家签名之销售版原件。每一位众筹参与者为此要付出365元。在项目结束后的三月内,策展人和他的团队将举办专题展览、出版项目文献,展览结束后作品会交付给众筹人。

在此期间,通过网络,策展人团队和艺术家将计划进展情况定期公布于众,十五天公布一次创作进展,观众可获得艺术家每一天创作的大致情况。比如:8月7日,周斌前往终南山,创作了作品《遗言》。公布里写着:行为+装置,2016年8月7日,中国西安终南山。过程:周斌回到故乡西安,上终南山寻找到一棵与其年龄相仿的松树。在树下写了一封遗言,后于树身凿孔,将写有遗言的纸笺放入其中密封。此纸笺寄生于树身,经岁月荏苒。

8月8日,周斌创作了《木剑》:行为+雕塑;过程:周斌驾车从西安到青海西宁,行程千余里、历时12小时至西域苍茫之地。车后拖曳一根从老家具上取下的木质构件,将其磨砺成剑......

何利平:行为企划案

前几日,那个红极一时的沙滩哥也刚在北京举办了一次个展。他把六天的行为表演取名叫“行为企划案”。《行为企划案》分三个部分:第一部分是做为奖品的作品展示;第二部分是关于日常行为比赛的行为现场;第三部分是日常行为比赛现场的影像呈现。

第一位参与者与何利平互动,参与“关于日常行为比赛”的行为现场

艺术家何利平正在根据参与者的方案实施行为

这三部分共同构成《行为企划案》。其中,行为现场的表演从8月5日开始至8月10日起,在每天的下午2:00至5:00进行,六天的主题分别为:创意方案、无字作文、发呆、聊关于信仰的话题、不停摇摆、发泄。开幕当天既是“行为企划案” 项目1“创意方案”的实施日。

在艺琅国际的一楼即是展览行为实施“关于日常行为比赛的行为现场”的主展厅,何利平这次行为邀请了10位参与者介入,依然延续了他希望“日常现实通过行为作品重新回到现实的过程”,但没有像《只要心中有沙,哪儿都是马尔代夫》对时空的置换。而是由参与者提出艺术家何利平与行为现场中沙发之间产生的各种可能。

奖品2,《被放过期的食品》在一年多以前,何利平一次性买了约500元的食品,存储至它们过期,过期食品、超市购物车和装裱好的发票清单组成奖品二

奖品3,《呃2#》不锈钢镜面雕塑 95 x 45 cm

在整个比赛过程里,何利平做为唯一的裁判将在主观的基础上对他们的表演做一个客观的评判,每个比赛里将有一位表现最好的参与者通过抽签的方式获取一件作品(奖品)。这六件奖品分别是:奖品1,《MC.行为参考—杂种文化》高清视频一版,作品长度 03′50″(附收藏盒和收藏证书);奖品2,《被放过期的食品》在一年多以前,何利平一次性买了约500元的食品,存储至它们过期,过期食品、超市购物车和装裱好的发票清单组成奖品二;奖品3,《呃2#》不锈钢镜面雕塑 95 x 45 cm;奖品4架上作品《2#》 150 x 200 cm,在油画布上随意想些数字相加,并计算出一个总和;奖品5,一件行为作品,艺术家拟定了一份行为艺术实施合同,获胜者可以要求艺术家在指定的时间、地点,实施一件现场行为艺术作品(艺术家将根据获胜者提供的现场图片制定具体方案),艺术家自行承担全部费用;奖品6,《身上的每一寸赘肉都是对生活的妥协》120 x 67㎝奖品内容是收藏级行为图片一版。

奖品5,一件行为作品,术家拟定了一份行为艺术实施合同,获胜者可以要求艺术家在指定的时间、地点,实施一件现场行为艺术作品(艺术家将根据获胜者提供的现场图片制定具体方案),艺术家自行承担全部费用

奖品6,《身上的每一寸赘肉都是对生活的妥协》120 x 67㎝奖品内容是收藏级行为图片一版。

这些做为奖品的作品大部分都是何利平关于“日常”的思考,如“被放过期食品”、“数字画”、“赘肉”,也有跟自己经验相关的作品,如“雕塑”、“MC.行为参考—杂种文化”和“一件行为艺术实施方案”。参与日常行为比赛的参与者通过对日常行为状态的最佳呈现来获取这些作品,何利平则把参与者对日常行为的再表演来换取作品的行为过程做为他的作品。

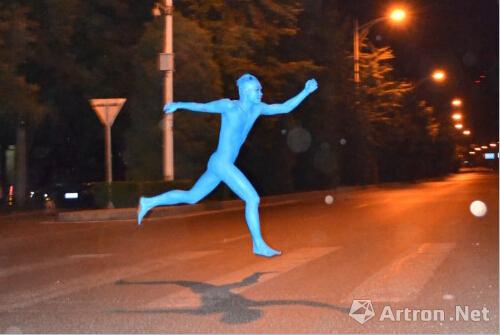

项目化后的行为艺术的精心设计

这一次,何利平没有选择将自己曝光在更广泛的互联网上,再火一把。不提沙滩哥,很多观众未必知道何利平,也未必有更多人知道何利平N年前创作的那件一样在网络上闹得沸沸扬扬的《@41》。就像一样以行为艺术著称的艺术家厉槟源,在过去的两年间已不在望京一带裸奔,“裸奔哥”渐渐退出人们的视线。无论是其在杨画廊的个展《水源地》,还是他前段时间去参演那部电影《失踪的警察》都与“裸奔”再无关系。

裸奔哥

《功夫》截图 行为记录,单频录像 5'24'' 5+1AP版 2015年

但他们并不否认传播在其行为艺术作品设计中的重要性。厉槟源就曾表示,他认为当代艺术最重要是属性之一就是传播。“我考虑观众,但是我的观众是上帝,是隐形的,或者说我就是自己的观众,我在创作的同时也从另一个角度在观察我自己。”他说借用奥古斯丁的《忏悔录》里的一段话回答:“我一点点地开始意识到我的处境,并寻思着把我的愿望让他人知道,这些人或许可以满足它们。但我却做不到这一点,因为我的愿望在我的心内,他人却在我身外,而他们又没有什么本领穿透我的心灵。于是我便挥动四肢,弄出声音,指望以这些记号表明我的意思,尽管它们与我想用它们去模拟的东西相差甚远。”

在今天,我们面临着一个前所未有的传播开放的形态,每个人都会自觉不自觉地会去传播。杨卫认为,这在时下是不可避免也不用避免的一个问题。“在做作品的时候都会这么去想,因为年轻一代跟过去是完全不一样了,过去没有电脑,没有网络,靠纸媒在维系这个时代的时候和今天的艺术形态是不一样的。那个时候都是一个很小的圈子看,在这个很小的圈子里面得以传播,得以流行,谈论,才构成了今天所谓的艺术史。九十年代张洹、马六明、苍鑫等人,全中国就几百人知道他们。因为今天市场开放了以后,可能更多的人知道有行为艺术,这与今天年轻人面对的语境完全不同,今天任何一位年轻的艺术家一开始就面临一个广阔的语境跟可能性,这个时候必须做成调整,要学会跟这个社会进行交流,学会跟现在当代的媒介如何去运用当下的这些媒介,尤其是媒体、传播等等方面,青年艺术家会自觉地传播这一部分带入他的艺术思考当中,也就是说这一部分也是他艺术的一部分,内化成为他的一种艺术观念的一部分了。”

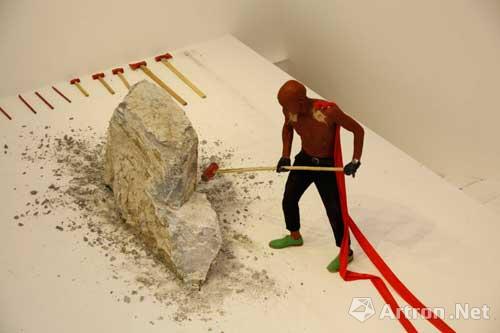

相对九十年代的作品,杨卫认为年轻一代做得更加精致。“例如刮子的《一轮红日》,你看着行为是很简单,实际上是精细设计过的,反而是越来越精致。”杨卫提到的刮子是艺术家刘成瑞。在去年艺琅国际的展厅里,艺术家刘成瑞身着红妆,银钩穿过双肩的琵琶骨,在提前布置好的“舞台”中“耕作”,累了就睡在“红日”上。每日重复劳作,碎石几十块。成长在青海的刘成瑞,从小的生活中就有神话、草原、雄鹰这些元素。而穿琵琶骨是他从父亲处得到信息,“古时穿了琵琶骨的大多都是不好的人,它是一种审判,也是一种牵制。”这种“牵制”与“审判”,刘成瑞用两条红布链接天花板,似乎在诉说生活中的很多事情也许“冥冥之中有天意”,但刘成瑞本身每天碎石的工作又是与之相抗衡的。他将自己和劳作工具涂成红色,自己、生产工具、太阳都是红的,有人将这红色看做是政权,有人看做是阶级,有人看做是“动力装置”。在艺术家高氏兄弟看来,刘成瑞以劳动方式实施的碎石行为,在唤起人们久远追忆的同时,更激发人们对当下劳动者真实处境的关照与思考。

刘成瑞《一轮红日》行为现场

在整个行为过程中,刘成瑞的吃喝拉撒睡以及凿石都在展厅中完成,艺术家分解出的每块石头都有一个主人,并以生者之名命名。刘成瑞所敲打下来的石块,观众可收藏带走,而这样石头便会随着分散到世界不同的角落。整个行为现场,不仅舞台是精心设计的,连“剧情”的反转也都是预设好的,比如在碎石之后,刘成瑞摇身一变,西装革履的在画廊里整理石头档案,以待将之售出。还值得一提的是,在此次行为过程中,艺术家还利用了网络流行的视频直播,而所敲的石头也有相当一部分通过网络销售达成收藏。

那段时间里,行为艺术搞网络直播喊别人来看的事在长沙也有发生。久居在长沙的策展人袁霆轩和姚益青两人通过在网络上发出邀请,让所有人来看他们策划的行为艺术项目《行为联播》。《行为联播》以六位行为艺术家开启,他们是白崇民、王楚禹、信王军、文鹏、相西石、周斌,项目的前置是:艺术家依据在线实时直播创作并展示作品。在这个前提里,行为艺术是其主要形态。所以那段时间里,时不时就能在网络直播里看到一个女人没事拿着笔,画着自己的脸,还发出一些奇怪的词句,请不要惊声尖叫,那是“安道尔艺术所”邀请的某个艺术家在实施她的作品。袁霆轩说,“安道尔艺术所”一开始就被定性为“严肃的开一场国际玩笑”,因为在今年的4月1日愚人节,他们召开了第一次的发布会。

行为艺术也可以不再是表演

虽然不少的行为通过精心设计,无论是线下的现场还是网络的直播,总归大都带着行为本身的表演性质,但这当中也有例外的尝试,比如开篇提到的周斌。除了定期公布“行踪”之外,周斌并不打算直播自己的行为现场。一定程度上,他放弃了这种主动上的“互动”。

无论是2010年的“30天计划”,还是最新开启的“365天计划”,周斌都把行为带进入生活领域,不再强调“艺术的行为”与日常的行为之间的区分。“实际上,周斌的行为完全可以不叫‘艺术’,周斌的行为什么都不是,但在某种意义上,什么都不是的东西不就只好叫做‘艺术’吗。更确切地说,这是一种生活实践的艺术。”批评家鲍栋曾在撰文中如是评论到。

《要亮,要锋利》

“一枚墙上的沾满涂料的旧钉子的出现了,周斌把它打磨,使它褪去涂料与铁锈,并把钉尾砸成钉尖,这次行动叫做《要亮,要锋利》。这几乎就是生活本身,一个木工完全有可能做类似的事情,当他需要一枚新钉子的时候。但是对于周斌而言,这个行为完全没有工具性的目的,只是为了在生活世界中实现一次可能。这个可能缘于墙上的半截钉子,钉子是缘,即条件,而钉子之所以构成了条件,则是因为它处在了周斌的把握中,这就形成了一种机缘关系,生活世界即是这样机缘相生的世界。”

《安全距离》

在鲍栋看来,对机缘的把握已无所谓成功,而只在于圆满,圆满即无所欠缺。“在一些作品中,周斌看似没有成功,比如他在夜晚的798艺术区试图捡到硬币,结果并未找到,但是又有什么缺憾呢?机缘与圆满都在一念之间,在于心思,因此行动与否甚至不是首位的,而在于心思运转,当周斌的手指在《安全距离》中尽量接近那根带电的电线,他的心思已经把握了这次机缘,也已获得了圆满。所谓心思,不就是思(mind)与心(heart)之间的相生机缘吗?因此可以说,在整个“30天计划”中走得最远的作品是《哮喘》,周斌因淋雨而发哮喘,随即喝水、开窗、通风、保暖,这可以叫做一件艺术作品吗?”

“说到底,‘艺术’这个词作为契机提供给我们的只是——重新看待世界、对待世界——的某种条件和可能,对于艺术的态度就是对于生活的态度。尤其是对于行为艺术而言,当行为不再是一种表演,而是一种生活实践的时候,我们就从艺术的可能过渡到了生活的可能。”鲍栋说到。