巴西诗人卡洛斯·德鲁蒙德·德·安德拉德

在北京时间2016年8月6日上午巴西影坛一姐费尔南达·蒙特内格罗和英国资深影后朱迪·丹奇联袂充当声优在里约奥运会开幕式上朗诵《花与恶心》之前,这首诗的作者、巴西诗人卡洛斯·德鲁蒙德·德·安德拉德的名字对中国绝大多数的文学读者来说都属于一个未知的平行宇宙,只有人数规模极少的葡语学习圈和一部分热爱积累冷知识的怪咖知道他不但曾和我们同处于一个宇宙,而且还是巴西20世纪被国民接受程度最高的诗人和巴西的标志性文化符号之一。

卡洛斯故乡伊塔比拉的“卡洛斯·德鲁蒙德纪念馆”,由建筑大师奥斯卡·尼迈耶设计

社交媒体时代的传播速度令人瞠目结舌,这首诗被朗诵完之后,我把我以前的译本发在了微信朋友圈上,到各国运动员入场还未结束的时候,这个译本已经出现在各种行动力极快的微信公号上了——尽管从“安利”效果来看,这种大范围的快速应景式充电可能与我辈译介工作者所期盼的那种对译介对象的持续深入式关注差别很大。

卡洛斯·德鲁蒙德1902年10月31日出生在巴西历史上曾因金矿开采而富甲一方的米纳斯吉拉斯州一个比较偏远的小镇伊塔比拉,该镇除了卡洛斯·德鲁蒙德,还诞生过超模安娜·贝雅特丽兹·巴罗斯。卡洛斯·德鲁蒙德的家族有苏格兰血统,据说可以追溯到英法战争期间和圣女贞德并肩作战对抗英国的苏格兰骑士约翰·德鲁蒙德骑士。卡洛斯·德鲁蒙德出生时,祖上经营的庄园已呈颓势,但家庭的文化氛围还是相当浓郁。他童年时看完《鲁滨逊漂流记》就表示对文学很感兴趣,缠着父母送了他一套24卷本的《全球书库》。

16岁时,他被送到里约州新弗里堡的一所教会学校就读,因为向同学们传播无政府主义观点,得了个“无政府主义者”的绰号。尽管成绩优异,但由于不服管教、思想激进,他最终被教会学校开除。1925年,迫于父母的压力,他在米纳斯吉拉斯联邦大学拿到了一个药学学位,但他毕业后从未从事过与医药有关的工作。

年轻的卡洛斯·德鲁蒙德在米纳斯吉拉斯州和几个诗友创办了一份短命的、名字就叫《杂志》的杂志,呼应着自1922年圣保罗现代艺术周拉开帷幕的巴西现代主义文学。1928年他寄给巴西现代文学教父奥斯瓦尔德·德·安德拉德的“怪诗”《在路中间》发表在了奥斯瓦尔德主编的当时最前卫的文学刊物《食人主义杂志》上,这首满是“车轱辘话”、公然标举语法错误的诗引起了广泛的关注。到1930年他出版第一本诗集《一些诗》的时候,他已经被视为巴西现代主义诗歌的第二代核心人物了。与此同时,他开始走上了漫长的一手写诗一手写公文的公务员之路。1931年,他受米纳斯吉拉斯州同乡兼高中同学古斯塔沃·卡帕内玛的邀请,跟随后者从政。1934年,卡帕内玛升任巴西教育部长之后,卡洛斯·德鲁蒙德也来到了当时的首都里约热内卢,升任教育部高官。

稍微了解一点巴西历史的人都知道,1930-1945以及1951-1954这两段时期在巴西担任总统的是备受争议的极权主义政治家热图利奥·瓦加斯。瓦加斯民粹主义式的施政方针为他的执政奠定了广泛的支持率,他在改变巴西的经济格局、大力推进民族工业化方面做出了很多努力。但瓦加斯同时又是一个热衷于消灭异端、钳制言论自由的独裁者,特别是在1937年他解散国会、废除宪法、建立所谓“新国家”之后。身为一个年少就对无政府主义有所认同的诗人,卡洛斯·德鲁蒙德本来就觉得跟随“乡党”出来在政府里做事就已经有些别扭了,在全面独裁的瓦加斯“新国家”体制下,他更是感到一种强烈的“精分”:一方面,这个时期他的政治观念逐渐由无政府主义向社会主义靠拢,另一方面,他所供职的政府却在不遗余力地打压各种左派人士。1940年,已是政府高官的卡洛斯·德鲁蒙德在出版自己的诗集《世界的情感》时,为了躲避瓦加斯政府的书籍审查,不得不采取地下出版的形式。

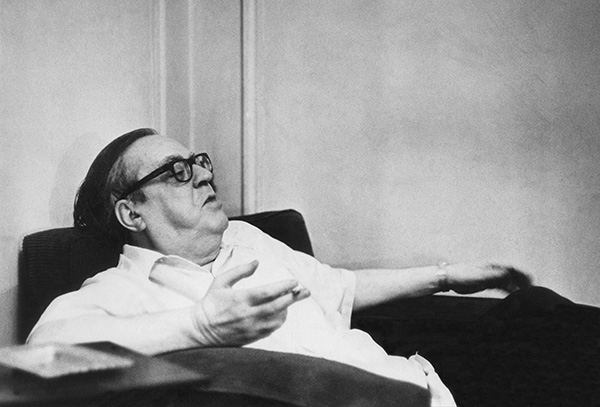

中年时的德鲁蒙德

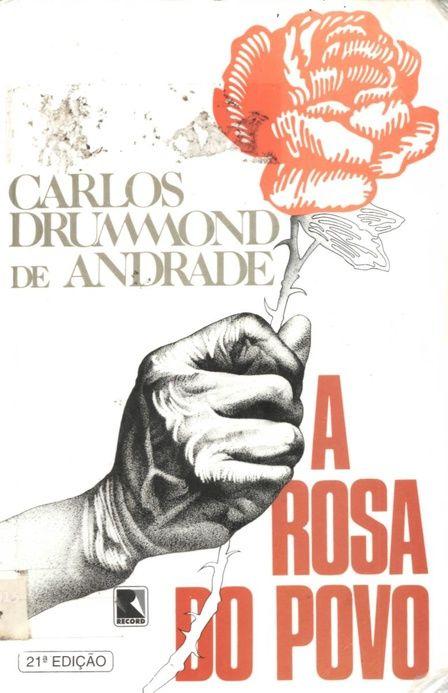

1945年,卡洛斯·德鲁蒙德出版了诗集《人民的玫瑰》。这本诗集被认为是他诗艺成熟化的标志,在这本诗集中,他在继续前一阶段充满俚语活力和文字游戏快感的反讽式抒情的同时,加大了站在左翼的立场对巴西本土现实语境的批判力度,并融入了他通过反思二战而获得对人类现代文明的诸多复杂感受。为了结束自己偏左的内心世界和“恐左”的政府工作之间的撕裂状态,他在1945年正式宣布辞去教育部的职务,并认为这是他作为一个知识分子对抗瓦加斯独裁的最直接的方式。

诗集《人民的玫瑰》

奥运开幕式上朗诵的《花与恶心》就是出自这本《人民的玫瑰》。那段时间卡洛斯·德鲁蒙德托一位朋友订购了一套马克思的《资本论》,读得非常认真,很多马克思主义体系的词汇不自觉地融入到了写作中,比如《花与恶心》的起句“被我的阶级和衣着所囚禁”里的“阶级”,还有整首诗里对商品拜物教的警醒。《花与恶心》从物理环境与精神状态两个维度凝缩了瓦加斯独裁时期的压抑感和反胃感,前者以恶性城市化带来的“商品”、“钢铁的车河”、“沥青”等等为表征,后者以“忧郁症”、“不怎么自由”、“罪行”与“恶心”等等为符码。

在诗中,独裁体制下的肮脏感、恶心感甚至渗透到了时钟乃至每日食用的面包和牛奶里。诗中的叙述者“我”对自己进行了无情的自剖,认为自己也参与到了“大地上的罪行”之中,连已出版的作品也不过是“助人活命”的“柔和的罪行”。“我”只能寄微弱的希望于仇恨、愤怒和少年时信奉过的无政府主义。但“一朵花”的出现昭示了高于个体仇恨感的另一种希望。这朵明显具有象征意味的”花“是预示着一种未知的“尚未明朗的形状”、史无前例的(“它的名字书中没有记载”)的解放性力量,因为就在“我”忘情地趴在地上观察“花”的同时,一场巨大的革命正在酝酿(“在山的那边,浓密的云团在膨胀”)。在即将到来的风暴面前,海上的点点白帆都像鸡群一样惊恐不安。这里的“受惊的鸡群”是个“政治梗”,1930年代巴西出现过一个极右的法西斯主义政党“整体党”,他们因为经常身着绿衣,被称为“绿鸡”,瓦加斯曾利用“绿鸡”们镇压以巴西共产党为代表的左翼政治力量。整首诗还有一个特别重要的“语言梗”,就是反复出现的“绽放”,葡语原文为nasceu(诞生),和核心词“恶心”(náusea)之间其实是一个拆词重构的关系,意味着在“恶心”之中必会诞生变革。

如果仅仅因为这首诗在奥运开幕式上被两个影后诵读,就武断地认为这首诗是“文艺腔”、“小清新”,1940年代的巴西左派们会从坟墓里爬出来跟你拼命的。这首诗1945年被广为传播之时,后来成为巴西文学院院士的批评家阿尔瓦罗·林斯就断言卡洛斯·德鲁蒙德“是我们的现代文学里最具革命精神的人物”,并宣称《花与恶心》具有”独一无二的真正的革命性“。当然,优秀的作品在脱离了附着于它的时代语境之后,亦能被激发出新的阐释可能性。

这首《花与恶心》放在奥运开幕式上,和绿色环保的主题配合得也天衣无缝,1940年代瓦加斯独裁氛围下的”恶心“,完全可以被置换为21世纪跨国资本主义对地球环境的摧毁所造成的”恶心“。有心的巴西本土观众,或许还会猜测选择这首诗和巴西艺术界对代总统特梅尔的抵制态度之间的关系。卡洛斯·德鲁蒙德本人大概不会拒斥各种“过度诠释”,因为他在诗里说过:“我的诗是我的甘蔗酒。每个人都有他的甘蔗酒。/喝的时候,是用水晶杯,还是马口铁杯,/还是海芋叶子,并不重要:都管用。”

回到卡洛斯·德鲁蒙德身上。1945年他和瓦加斯政府公然“撕逼“之后没过几年,他和巴西共产党之间也渐生隔阂。后来他还是回到了独裁终结之后”第二共和”时期的政府里,继续做他的高层公务员直到退休。他继续写诗,并在各大主流媒体上书写各种专栏,深受普通读者喜爱。美国桂冠诗人马克·斯特兰德曾在巴西执教过一年,大为赏识他的诗歌;在巴西生活多年的美国女诗人伊丽莎白·毕晓普也极其看重他的写作,这两位美国诗人都亲自操刀翻译过他的诗。1972年,卡洛斯·德鲁蒙德在拿遍了几乎全部的巴西诗歌奖项之后,进了有“小诺贝尔奖”之称的美国纽斯塔特国际文学奖的决选名单,同在这一年的决选名单上的还有波兰诗人米沃什和赫伯特、墨西哥诗人帕斯、南斯拉夫诗人波帕、英国剧作家哈罗德·品特、法国小说家克劳德·西蒙和娜塔丽·萨洛特,但当年最终获奖者是哥伦比亚的加西亚·马尔克斯。

卡洛斯·德鲁蒙德虽然像大多数巴西男人那样喜欢沾花惹草,甚至还因为争抢情人,和《巴西之根》的作者、里约奥运开幕式上献唱的音乐大佬希科·布瓦尔克的父亲塞尔吉奥·布瓦尔克翻滚在地上相互厮打,但他也始终拥有“居家男人”的一面,深爱他的妻子和女儿。

塞尔吉奥·布瓦尔克,卡洛斯·德鲁蒙德曾为了争抢情人和他在地上厮打。

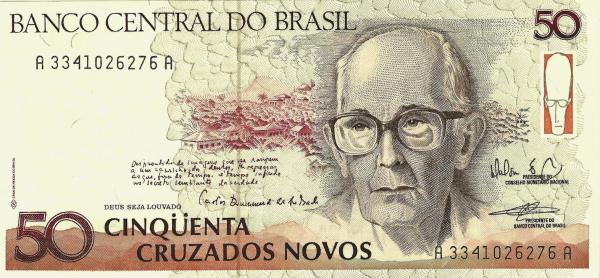

1987年8月5日,他的爱女、作家玛利亚·儒里耶塔因癌症去世,卡洛斯·德鲁蒙德的生命随即枯萎,十二天之后,85岁的他也因病离世。他在去世之后还给了读者们一个巨大的惊喜。人们在整理他的遗物时,发现很多塞在抽屉里的性爱诗,这批“小黄诗”被编为诗集《自然之爱》在1992年出版,一时间成为“里约纸贵”的潮流读物。他的头像出现在1980年代末巴西的50元纸币上。

他在里约的雕塑位于最迷人的科帕卡巴纳海滩,他坐在长凳的一端,另一端空着,像是随时准备和坐在上面的人攀谈。凳子上铭刻着他写里约的一句诗:“在海中,一座城市已被写就”。在南大河州的阿莱格雷港还有他的另一尊著名的雕塑,雕的是他和南大河州诗人马里奥·金塔纳在交谈。卡洛斯·德鲁蒙德被雕为站姿,手持一本书。不知何时起,他手中的那本青铜材质的书被小偷撬走了,他的手就一直空握着。热爱卡洛斯·德鲁蒙德的读者们不能接受手里没书的卡洛斯,发起了不定期在他的手里塞任意一本书然后再跟他合影的活动。颇为有趣的是,最后大家达成了一个默契,每次往他的手里只塞同一本书——法国作家让·热内的《小偷日记》。发起者认为,这种奇怪的笑点正是卡洛斯·德鲁蒙德诗中的伟大品质之一。

位于里约科帕卡巴纳海滩上的卡洛斯·德鲁蒙德雕塑,他坐在长凳的一端,像是随时准备和坐在另一端的人攀谈。