在20世纪中国绘画史上,吴冠中无疑是一位具有特殊意义的人物,无论是艺术思想还是创作实践,都在同时代中国画家中独树一帜,他是中国现代绘画观念的推动者,也是中国艺坛的具有颠覆性力量的行动家。

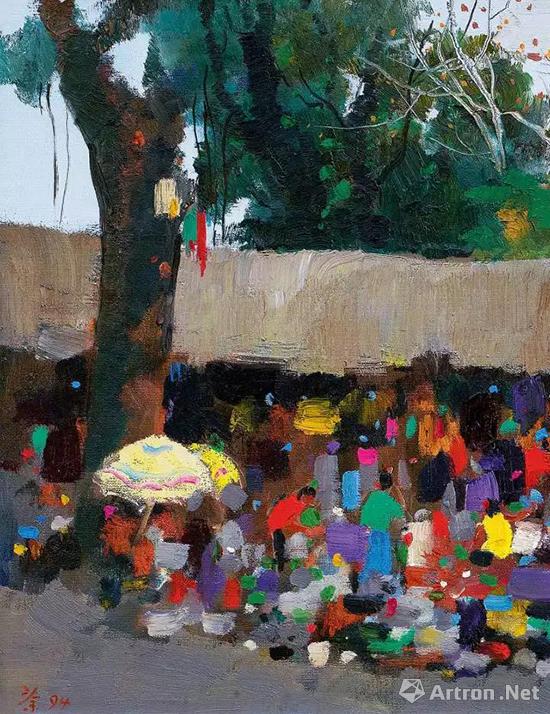

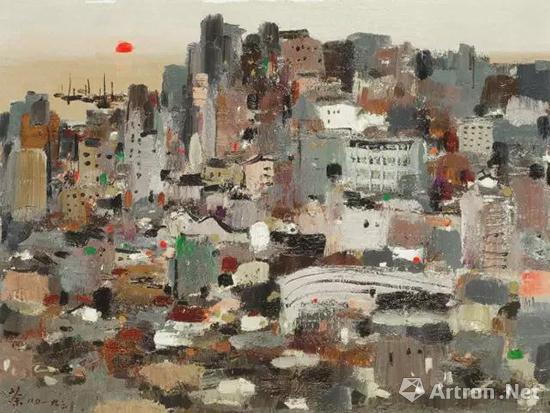

吴冠中 印尼小市 布面 油画 60 × 92 cm 1994年 中国嘉德2016年秋拍

吴冠中:“随心所欲不逾矩”的探索精神

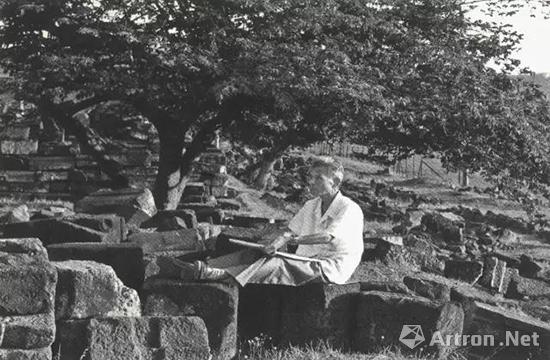

▲ 1994年吴冠中在印尼写生

1919年,吴冠中出生在江苏宜兴县,从17岁考入国立杭州艺专算起,吴冠中的艺术生涯整整超过七十年,其不拘传统,大胆创新的艺术性格和漫长而曲折的艺术历程曾经鼓舞和指导了一代人的艺术理想与实践,更在20世纪下半叶的中国画坛掀起一股创新热潮。吴冠中艺术的最大价值在于其可供观者不断发掘的形式美,不论是开阔平原还是田间一角,都能够在画面中建构出形式与结构关系,从而在同时代的主流画家中独树一帜,兼具大气磅礴与质朴之美。

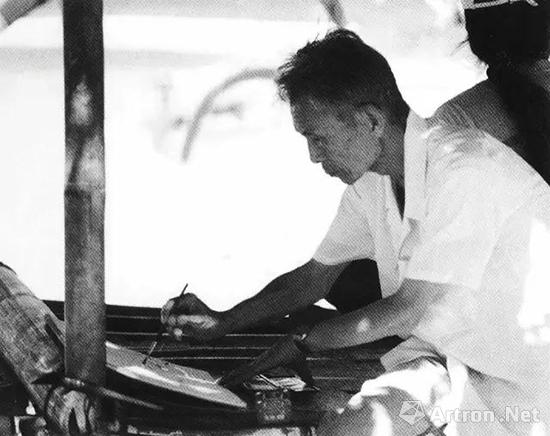

▲ 吴冠中在印度尼西亚写生

▲ 吴冠中在印度尼西亚写生

在进入杭州艺专后,吴冠中一直对传统绘画保持着浓厚兴趣,艺术气质发生了深刻变化,时任中国画教授的潘天寿不落俗套的创造精神也对吴冠中的绘画理念产生着巨大影响。1946年,吴冠中进入巴黎高等美术学校学习,在现代主义诸流派并行的活跃氛围中,艺术创作不但逐渐与西方艺坛同步发展,更同已有的传统教育紧密结合,使这一时期的创作显示出形式上的巨大变革和中西融合的崭新面貌。

▲ 2002年3月,吴冠中在香港艺术馆画展海报前

70年代中期开始,吴冠中以旅行写生的方式进行艺术创作,并完成大量风景画,在每一幅取自不同地域与人文情怀的风景创作之中,都可以看出吴冠中对视觉形式的特殊洞见,他大胆截取静物的形式感,纯化物象本身的形体结构与色彩关系,从而突显出笔触的多变与色调的表现力,使画面充溢着生命的动感。吴冠中曾说:“我爱绘画中的意境,不过这意境是结合在形式美之中,首先需通过形式才能体现。用绘画的眼睛去挖掘形象的意境,这就是我艺术生涯的核心......”在此后的十年,吴冠中油画风格的变化与水墨画创作同步出现,笔法也越发轻快有力,这种跨越地域媒介的中国韵味是其长期在油画与水墨中辛勤耕耘的结果,显示出艺术家对东西文化与艺术的独特理解与感悟,他说:“油画的民族化与国画的现代化其实是孪生兄弟,当我在油画中遇到解决不了的问题时,将它移植到水墨中去,有时倒相对地解决了”,这种绘画形式的对比,奠定了此后吴冠中跨文化、跨媒介表现的重要基础,并将“吾道一以贯之”的创造性实验融入一生的绘画创作之中。

▲ 吴冠中 印尼小市 (局部)

然而,吴冠中最为重要的风格变化发生于90年代,这一时期,他逐渐摆脱了形与色的束缚,并投入大量精力于油画之中,在用色与刻画上显示出一种即兴的表现力,从而实现了从具象到抽象的转变,在东方与西方、传统与现代中找探寻出一种平衡。吴冠中曾说:“我一辈子都在寻找”,为此他相继游历了英国、日本、印尼、北欧等地,用创作构成了具有中国视角的异域风情序列。这些创作不是境外风土的简单重现,而是吴冠中在追寻本土绘画形式之美的发现与延展、对油画与水墨跨媒介表现的继续。

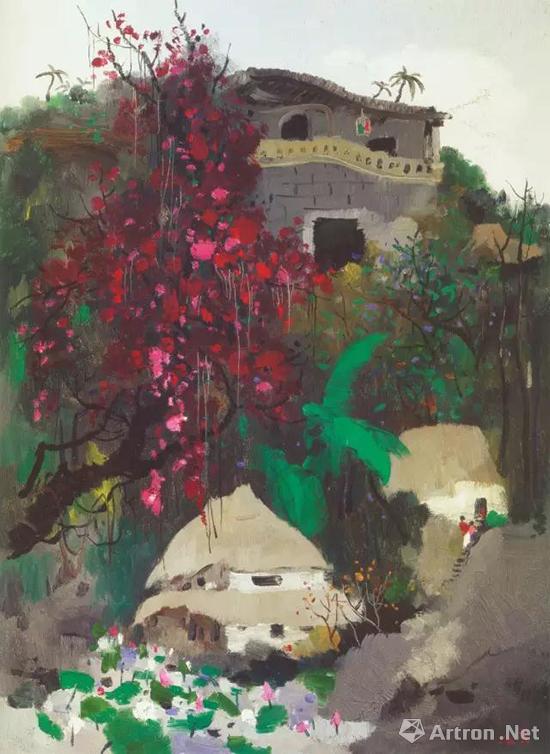

▲ 吴冠中《红花宅院》 1994年

在印尼,与中国江南水乡或黄土高原完全不同的异域色彩为吴冠中的艺术创作提供了诸多可能,沐浴着热带阳光的印尼海洋,本身即包含着特殊的情韵,而吴冠中则选择用画笔为其赋予了新的生命。吴冠中这一时期的异域风情创作无不体现出超越题材的地域性,无论是乡野村镇还是城市街巷,都透露出浓厚的中国韵味,从70年代的质朴宁静,到90年代的绚烂深广,更反映出画家心境的自由趋向与“随心所欲不逾矩”的探索精神。

▲ 吴冠中《夜咖啡》1994年

此幅《印尼小市》(1994),是吴冠中的重要代表作之一,曾于2002年与2003年在香港艺术馆与香港美术馆多次展出,并收录于《寰宇觅知音——吴冠中九十年代作品选》(1995)、《无涯惟智——吴冠中艺术里程》(2002)、《生命的风景——吴冠中艺术专集》(2003)等诸多权威画册。画面中斑斓夺目的色块营造出异域多彩的生活风貌,沉稳的有度的笔触又透露出画家在喧闹中的那份宁静与超然,吴冠中善于在寻常的生活景致中,捕捉瞬间的情感刺激。同时倡导“笔墨当随个人”,他从不强调笔墨单纯的美感,认为脱离了具体画面的孤立笔墨,价值等于零,为此在创作中极为注重具体事物与形式因素的结合所带来的新视觉意象,从而寓情于景,将艺术人格外化于万物,表现出独特的东方审美情怀。在吴冠中的画面中,每一个色块之间都存在着内在的照应关系,它们相互映衬、相互影响,从而使得画面整体生色。

▲ 吴冠中《夕照渔港》1980-1993年

在中国绘画史中,吴冠中无疑开辟了一条跨越传统程式、融汇中西的艺术道路,他不以文人自居,却在内心深处与传统声气相通,他不崇拜传统程式,却在传统中发挥出水墨语言的最大表现力,吴冠中将自己的一生总结为“苦难的机遇”,其绘画中的民族性格显示出一种“叛逆的师承”,又彰显出一个在新旧交替时代极力保留艺术人格的探索者的回应与挑战。