天门糖塑传承人杨志谱在为学生做糖塑。

图为:2011年3月12日,董腊树、杨斌成、杨志刚、杨志谱、肖炳生、罗光烈等6位老艺人(从左至右)齐聚天门市小板镇,现场展示糖塑技艺。

图为:糖塑担子的化糖槽。

图为:糖塑担子上部写有常见糖塑名目的木板。

图为:糖塑担子的指针式转盘。

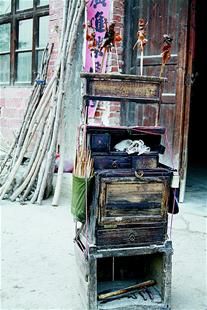

图为:糖塑担子。

图为:2011年3月12日,一位摄影爱好者在小板镇拍摄天门糖塑。

图为:顶牛。

图为:五虎将。

图为:西天取经。

图为:游西湖。

图为:闹年。

天门糖塑俗称“糖人”,源于旧时祭祀用的“糖供”。加热后的麦芽糖经过艺人的“吹”和“塑”,变成妙趣横生的艺术品。

吹、塑结合的“气憨子”

说到天门糖塑,首先要介绍其原料。天门糖塑的原材料和其他地区糖人的原材料一样,都是麦芽糖。但糖塑用的麦芽糖,对火候的要求要比普通家用的高得多,要经过“选料”、“熬糖”、“生火”、“化糖”、“加色”等几道工序,才能用于糖塑制作。

其实,糖塑是文雅一点的叫法,按照艺人自己的说法则叫“气憨子”,以便于和“水盘子”(用小勺子舀糖后在石板上浇出各种图案造型的民间技艺)相区别。

而区别就在这“气”上。糖塑艺人用一根小木棍挑出一点糖来,两手拉扯几下,放一点食用石膏粉,捏成一个小气袋,然后拉出一根气管,放在口中徐徐吹来。随着两手手指不停地拉、扯、揪、捏,只见那小气袋在艺人手中不断地旋转、变化,转眼间,一件活灵活现的或人物、或动物的造型就展现在眼前,令人惊叹不已。

天门糖塑,不仅仅是“吹”出来的,还讲究“吹”和“塑”的结合。

“吹”和“塑”,按行话称为“泡活”和“头子活”。“泡活”光洁圆润,体量又大,但缺少细节;“头子活”肌理丰富,长于细节,但缺乏体量。两者结合,优势互补,相得益彰。一团毫无生气的糖,经过艺人灵巧的双手,就变成了栩栩如生、人见人爱的艺术品,百看不腻。“吹”,讲究的是快而准确到位。麦芽糖在20摄氏度以下会迅速凝固,气温越低,凝固越快。这就要求艺人眼疾手快、气息均匀、动作熟练,不然难以完成。人人熟悉的一头水牛,是所有“泡活”中最难吹制的,尤其要做到形神兼备,健壮有力,那就更不容易了。几十秒钟的时间将一团糖吹制成一件精美的艺术品,我们不得不佩服天门糖塑艺人那巧夺天工的非凡绝技。“塑”,讲究的是结构和色彩,手法有搓、捏、团、挑、揉、按、压、擦、拨、画等。要求糖塑艺人除了手上功夫外,还须具备一定的审美意识和灵气。

天门糖塑的题材五花八门,无所不包。题材主要有三大类:忠义、吉祥、避邪。如忠义类的代表作《关羽夜读》,吉祥类的代表作《龙戏凤》,避邪类的代表作《除五毒》、《三怕》等,其中以吉祥类数量最多。

天门糖塑作品,还讲究用色。麦芽糖的本色是黄褐色,因此只有简单的红、绿、黑、黄四色可供选择。但艺人们以一色为主另三色为辅,搭配使用,变化多端,对比鲜明。如“青狮”作品,通体皆黑,而齿、鼻、须、耳、脊、尾、火珠、祥云则采用另三色揉和。在深沉的黑色躯体衬托下,艳丽无比,极为明亮。

作品皮肤肌理变化无穷,也是天门糖塑的一大特色。糖塑是一次性作品,急就章式的作品怎样才能丰富、耐看?艺人们采用的办法是木梳压印。经过拉、扯、揉、搓和重复压印,控制按压的轻重、角度及重迭的次数,或压了再扯,扯了再压,可以制造出变化无穷的丰富肌理,细看令人回味无穷!

糖塑艺人今何在

天门地处江汉平原,旧时水患频繁,做糖塑是逃荒时一种谋生的手段。

艺人多出于天门市东南部的小板、马湾、杨林、竟陵、横林、彭市、岳口、多祥、干驿等乡镇,尤以小板镇数量最多。

汪培林(1918年—1998年)堪称“天门糖塑第一人”。汪师傅是小板镇码头村人,十三岁拜师,二十出头就是高手。他的“四大绝活”“吹牛”、“铜号”、“水烟担”、“武将”,至今尚无人可以超越。

他的糖塑造型追求“劲拽”(有力之意),特别擅于“吹牛”,其“吹牛”绝技甚至有“天下第一”之称。仅用一个大糖泡,就可以吹出牛的头、颈、肩、腹、四肢和尾巴,再粘上其他“部件”,就是一头壮实的大牯牛。还有用黄色麦芽糖吹成的“铜号”可以吹响;糖塑“水烟担”可以装水并吸烟;他做的“武将”,十分传神。

汪师傅在街头做糖塑时,总是观者如墙,而他旁若无人,气定神闲,做糖塑就象在变魔术一般,令人叹为观止。

现在的老艺人中,首名当属杨志谱(生于1934年)。小板镇小板村人,出身于天门市有名的“糖塑世家”,属第三代传人,一手糖塑绝活斐声国内外。2008年12月,当选我省第一批省级非物质文化遗产项目代表性传承人。

杨志谱的糖塑作品,色泽鲜艳,生动逼真,栩栩如生,极为传神。一些作品往往是信手拈来,于拙朴中蕴含众多情趣。他在师传的基础上,吸收了年画、面塑、戏曲人物等其它民间艺术的特色,运用糖塑表现民间传说、民俗活动等方面内容,作品丰富。

除杨志谱外,目前,尚在从事这项传统民间艺术的,多为五旬以上的老人,大概有10位左右。如擅长做《青狮》、《双狮捧球》的小板镇小板村艺人杨林洲(生于1946年);以线条流畅、率性随意闻名的小板镇姚湾村艺人肖丙生(生于1936年);以造型严谨为特色的小板镇小板村艺人杨斌成(生于1933年);传承了汪培林“吹牛”绝技的小板镇范岭村艺人罗光烈(1931年);擅于制做关羽相关故事人物的小板镇胡桥村艺人的毛四元(1936年生);天门市仍坚持以糖塑为业“最年轻”的小板镇码头村艺人董腊树(1957年生)等。

(本版图片除署名外,均为通讯员刘银斌、王子丹提供)

编者配诗

咏 糖 人

师傅巧手翻花样,吹气成形糖尚温。

漫道人生多况味,童年犹忆吃糖人。