“问渠哪得清如许,为有源头活水来”。中国训诂学研究会的成立在当代学术史上具有里程碑意义,它标志着传统训诂学的新生和复兴。正如王宁先生在总结陆宗达先生“在训诂学领域里的五个第一”所指出的:“第一个在成立训诂学会时任开创期会长。1981年在武汉成立训诂学会,促进了80年代以后的高校训诂学教学与人才培养。章(太炎)黄(季刚)在三四十年代亲自传授的弟子们成为这时的导师,在80年代振兴训诂学的时期,较好地解决了训诂学人才匮乏的问题”(《学林追远录》P54,人民文学出版社2004年10月版)。以陆宗达先生为代表的章黄传人导夫先路,厥功至伟,他们勇於肩负历史使命和富于开拓进取的精神值得后学永远铭记。出于对前辈学者筹建训诂学会首创之功的敬仰,日前笔者拜访了已九十高龄的发起人筹备者之一、首届理事会副秘书长、华中师范大学文学院教授黄建中先生。

背景:科学的春天

1978年9月召开的全国科学工作会议,号召大家树雄心,立壮志,向科学技术现代化进军,这次会议昭示着科学的春天到来了。乘此东风,中国学术界呈现新的繁荣气象,学术氛围空前活跃,各种类型的学术团体便如雨后春笋般地湧现出來,中国古文字研究会(1978年12月,长春)、中国考古学会(1979年4月,西安)、中国民族语言学会(1979年5月,北京)、中国语言学会(1980年10月,武汉)、中国音韵学会(1980年10月,武汉)、中国修辞学会(1980年12月,武汉)等相继成立。

因历史的缘由,训诂学曾被“冷藏”数十年,成为了名副其实的冷门绝学,抢救工作迫在眉睫,但这门古老的训诂学呈现出強大生命力,也在此时迎来了强劲复苏,全国训诂学者尤其是“章黄”传人们以无比兴奋的心情、时不我待的精神和前所未有的热情投身到训诂研究之中。比如陆宗达先生撰写《训诂简论》《说文解字通论》等专著,殷孟伦先生出版《古汉语简论》,杨潜斋先生撰写《卜辞稽疑》系列论文,徐复先生撰写《通假字质疑》《读<文选>札记》,周大璞先生写出《训诂学要略》,赵振铎先生撰写《读<广雅疏证>》,洪诚先生修订旧稿《训诂学》,黄焯先生写定《经典释文汇校》并整理黄侃先生遗著等等。

倡议:训诂班的金主意

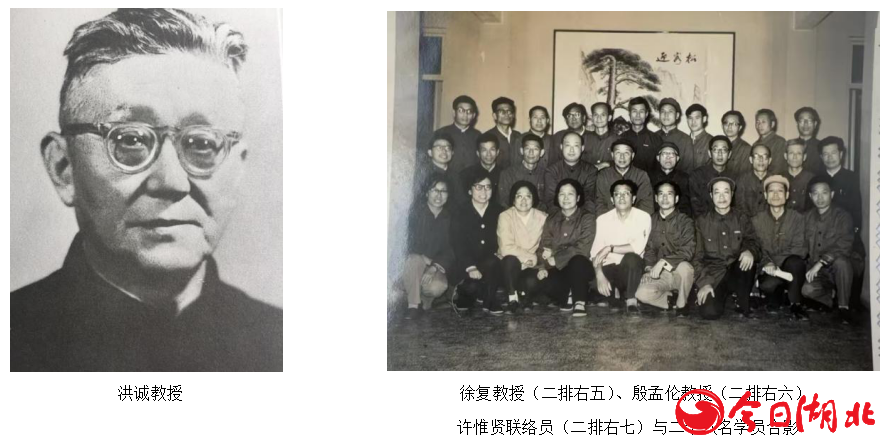

1979年9月,南京大学洪诚教授接受教育部委托举办全国高校“训诂学师资培训班”,参加学习的有北京师范大学许嘉璐、华中师范学院黄建中、武汉大学罗邦柱、南开大学徐朝华、辽宁教育学院谢栋元、扬州师范学院赵航等28人,其中一位同学带着孩子上学,所以被该班学员戏称为“二十八个半”。该班班长为许嘉璐,党支部书记为赵航。为保证培训班有序进行,南京大学还配备了专职联络员许惟贤。

其时,洪诚先生已70 高龄,身体衰弱,且胃部隐痛时作,但他几次谢绝去医院查治的劝告,抱着"坚持到底、善始善终"的信念,如期开学上课,为大家系统讲授“训诂学”。是年12 月底,在最后一讲开始的第二天,突然胃部大出血,晕倒在厕所里。住院检查时,胃癌已至晚期。先生在病榻上犹自责:"最后一讲未授完,没有完成任务……"。1980 年元月,先生溘然长逝。“训诂学师资培训班”继续由他的师兄弟、音韵学研究专家、山东大学殷孟伦教授讲“《尔雅》《广雅》研究”和南京师范学院的文史专家徐复先生讲“章太炎《文始》研究”等课程。

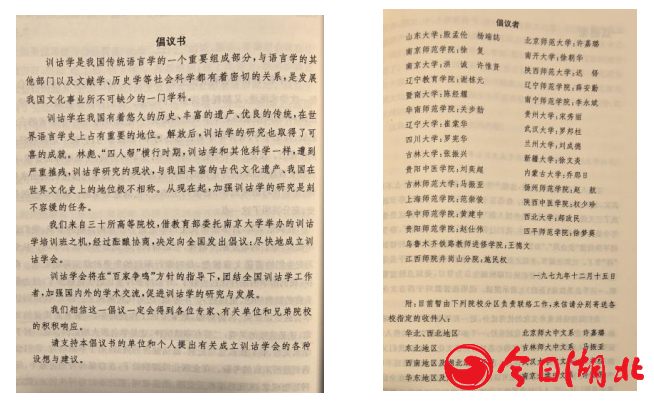

在三位先生的悉心启蒙和循循善诱之下,同学们对训诂学的认识逐步加深,钻研兴趣日益浓厚,振兴训诂学的使命感责任感大大提升。大家在课堂上如饥似渴地汲取训诂学理论和实践知识,课余的切磋讨论也非常热烈,讨论中大家提出:应该成立一个学术组织,把全国从事训诂研究和古汉语教学的同行们团结起来,以推动训诂学的发展。全班同学达成共识后,遂请联络员许惟贤去征求三位主讲先生的意见,并得到三位先生的高度认可和热情支持。

同年12月15日,南京大学召开训诂班结业仪式,洪诚先生因病没能参加,徐复、殷孟伦两位先生同全体学员一起商议发出成立训诂学会的倡议,并带头在倡议书上签字,联络员和28位学员紧随其后都兴奋地在这个倡议书上签了字。该《倡议书》的宣示振聋发聩:“我们来自三十所高等院校,借教育部委托南京大学举办的训诂学培训班之机,经过酝酿协商,决定向全国发出倡议:尽快成立训诂学会。”

一石激起千层浪。该倡议迅速在全国高校产生巨大反响,各大区联络员收到大量表达支持和建议的信件。

契机:天时地利人和

黄建中先生回到武汉不久又接到新的任务:教育部委托华中师范学院的杨潜斋教授举办一年期的高校古汉语教师进修班,黄建中先生被选为杨先生助手并担任班主任。经过几个月筹备,进修班于1980年9月顺利开学。

同年10月,中国语言学会、中国音韵学研究会相继在武汉召开,应邀出席中国语言学会的陆宗达先生和应邀出席中国音韵学会的徐复先生和殷孟伦先生相继来到武汉,几位先生见到黄建中先生后都认为训诂班的倡议非常及时很有必要,充分表达了训诂学同仁的心声。

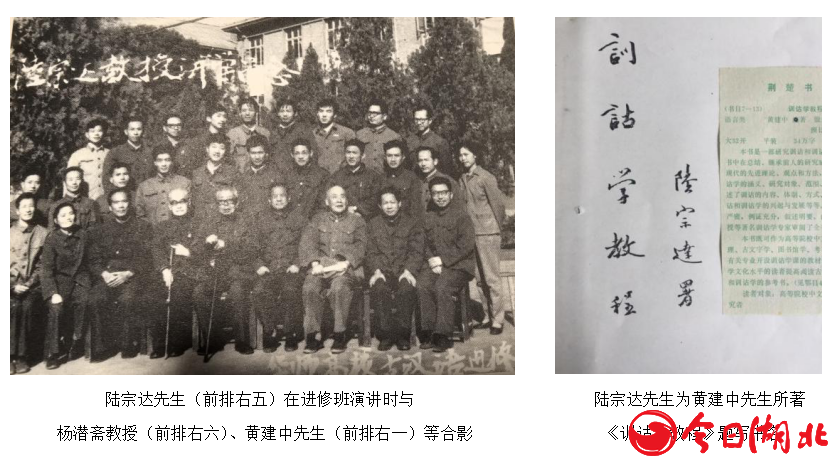

恰好此时杨先生邀请陆宗达先生给进修班学员讲学,陆宗达先生带着史锡尧同志来到桂子山,为全体学员作了精彩的学术报告,深受学员欢迎。黄建中先生见到陆先生后简要报告了在训诂班的学习情况及倡议书发出后的反馈情况,并恭请为自己正在撰写的《训诂学教程》题写书名,陆先生欣然应允。

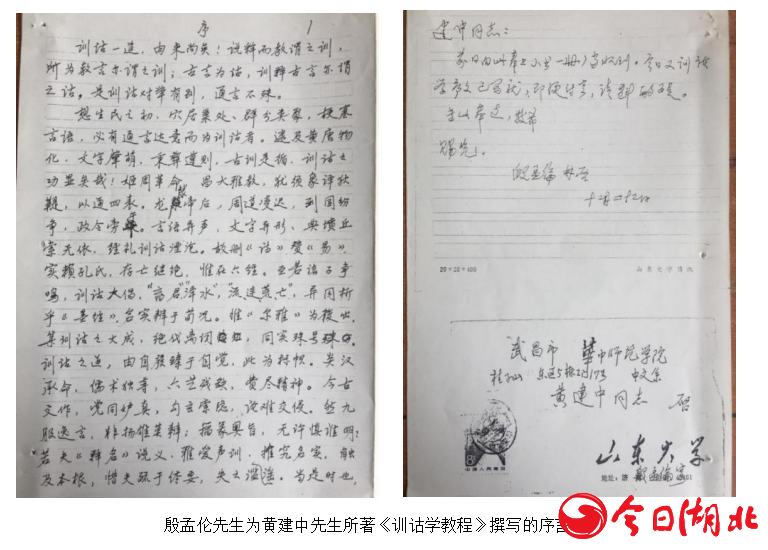

几天后,黄建中先生又带上《训诂学教程》书稿,到“中国音韵学研究会成立大会”的学者驻地武汉东湖宾馆看望殷孟伦和徐复先生。他们见到黄建中先生和书稿,非常高兴地说:“现在形势很好,是科学的春天,你要依靠你们学校的杨潜斋教授、张舜徽教授,武汉大学的黄焯教授、李格非教授、周大璞教授,北京师范大学的陆宗达教授和许嘉璐同志,尽快筹建训诂学会。”殷孟伦先生还愉快地答应为黄建中先生所著《训诂学教程》撰写序言。

黄建中先生回到学校后,将殷、徐二位先生的意见报告给杨潜斋教授和张舜徽教授。杨、张二位教授听了后说:“这是一件大好事,我们举双手赞成,但需要一笔不小的会务经费,你马上去报告分管科研的陶军副院长,我们也先电话向陶院长表达一下看法。”陶军副院长听了黄建中先生的汇报后爽快表态:“杨、张二位大教授支持,我就支持;经费我来想办法。不过学校经费也不宽裕,你们要注意节约。”

有了陶军副院长和杨潜斋、张舜徽两先生的支持作后盾,加上古汉语教师进修班学员的人力保障,本就古道热肠的黄建中先生底气倍增,他迅速联系了武汉大学的黄焯教授、李格非教授、周大璞教授、罗邦柱讲师,武汉师范学院的朱祖延教授,北京师范大学的陆宗达教授和许嘉璐副教授,他们全都表示,除经费问题外给予全力支持。

筹备:桂子山上的商议

经过黄建中先生几个月的多方联络酝酿,并报经教育部同意,决定在华中师范学院召开筹备会议。

经华中师范学院发函邀请,1981年3月25日至28日,训诂学研究会筹备会议在位于武昌桂子山的华中师范学院顺利召开,参加会议的有华中师范学院副院长陶军、华中师范学院科研处长郭有义、中文系党总支书记吴毅华、杨潜斋教授、张舜徽教授、黄建中讲师,武汉大学周大璞教授、李格非教授、罗邦柱讲师,武汉师范学院朱祖延教授,北京师范大学陆宗达教授、萧璋教授、许嘉璐副教授,山东大学殷孟伦教授,南京师范学院徐复教授,南京大学许惟贤讲师,苏州铁道师范学院唐文讲师等。

与会代表充分酝酿和讨论,最后作出五项重要决议:1、成立以陆宗达为主任委员,杨潜斋、殷孟伦、徐复为副主任委员的“中国训诂学研究会成立大会筹备委员会”;2、决定1981年5月2日至5日在武汉召开“中国训诂学研究会成立大会和第1次学术年会”,会务保障由华中师范学院承担;3、由黄建中主持全面的筹备工作,负责雕刻“中国训诂学研究会的筹备委员会”和“中国训诂学研究会”公章,向湖北省民政厅和武汉市公安局报备;4、由黄建中负责印制和寄发参加大会的“邀请函”和“会员登记表”;印制“中国训诂学研究会”信纸和信封、资料包、纪念册等;5、由许嘉璐负责起草会议材料,联系与邀请北京地区高校和科研机构的有关学者与专家参会,并向教育部和民政部报备。

按照筹委会工作部署,之后进入紧张的筹备落实阶段。黄建中先生带领古汉语进修班学员展开繁重琐碎的各项筹备事项。另外黄建中先生与许嘉璐先生两人基本每周通一次信,互相通报落实进展情况及需要协助的事项,确保京、汉两地筹备工作同步进行。后来许嘉璐先生曾经开玩笑对黄建中先生说,以后两人之间的通信如果合璧,完全可以编一本“两地书”了。

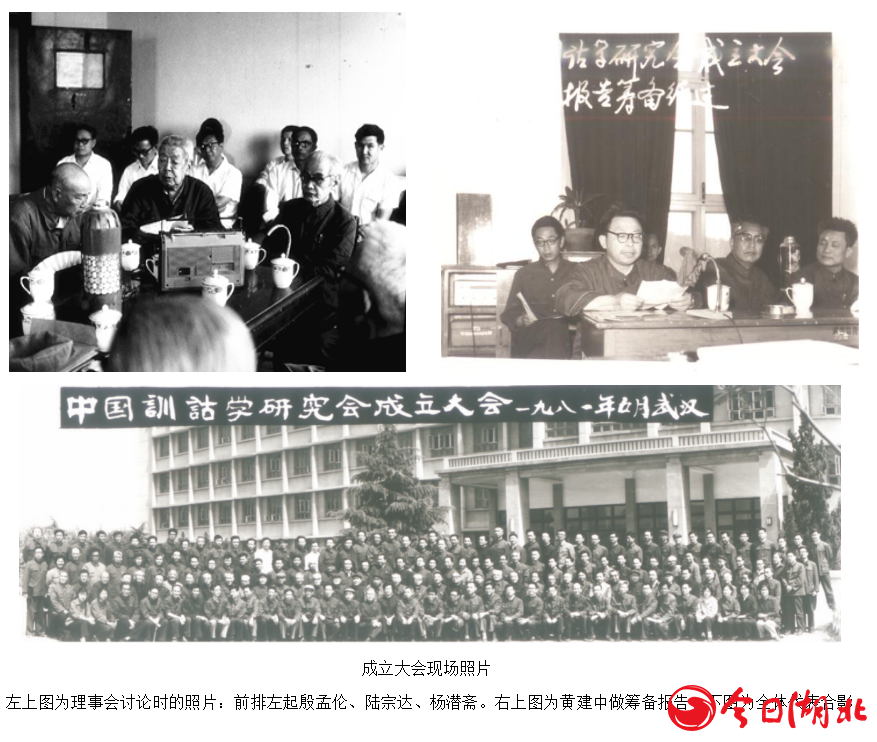

成立:东湖滨的盛会

经过一个半月紧锣密鼓的筹备,“中国训诂学研究会成立大会和第1次学术年会”顺利于1981年5月2日至5月5日在武汉湖滨饭店召开,全国(含香港)到会代表147人,提交学术论文87篇。湖北省党政有关领导以及中国语言学会、中国音韵学研究会领导到会祝贺,华中师范学院、武汉大学、武汉师范学院的有关领导出席大会并讲话。陆宗达先生致开幕辞,他说:“我们成立训诂学研究会的宗旨就是团结全国从事有关训诂学研究和教学的工作者,加强国内外学术交流,促进训诂学的发展,为继承我国古代文化遗产,发展我国文化教育事业,加速四个现代化建设贡献力量”。黄建中先生代表筹委会作筹备工作报告。

会议讨论并通过了中国训诂学研究会章程,《章程》规定,中国训诂学研究会是中国传统语言学、训诂学工作者全国性的群众学术团体。其主要任务是:继承、整理、研究中国传统语言学的理论和方法,加强训诂学的应用研究,开展全国性学术活动,组织学术交流,促进学术繁荣。

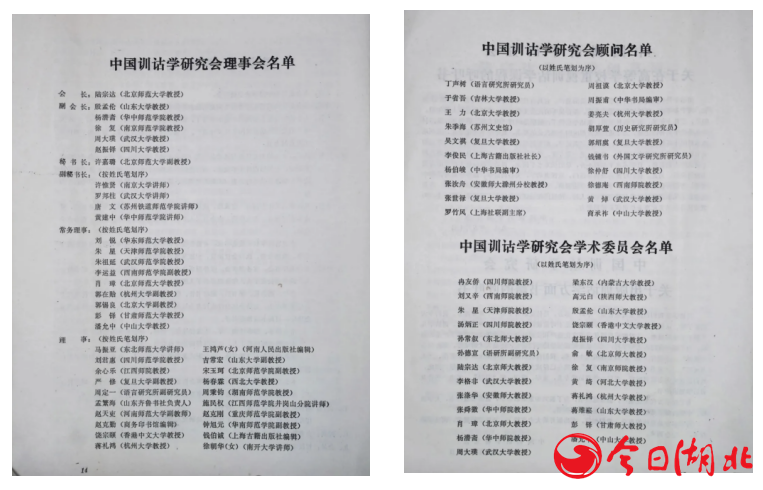

会议选举产生了第一届理事会的理事、常务理事、会长、副会长、秘书长、副秘书长人选;成立了由知名学者组成的顾问和学术委员会。选举产生了中国训诂学研究会第一任会长是北京师范大学的陆宗达教授,副会长有山东大学殷孟伦教授、华中师范学院的杨潜斋教授、南京师范学院的徐复教授、武汉大学的周大璞教授和四川大学的赵振铎教授;秘书长是北京师范大学许嘉璐副教授,副秘书长(按姓氏笔画为序)有南京大学的许惟贤讲师、武汉大学罗邦柱讲师、苏州铁道师范学院唐文讲师和华中师范学院黄建中讲师。

会议就训诂学的研究对象、性质、方法、理论等问题和训诂学教学与教材建设进行了热烈的讨论。根据与会学者讨论建议,大会最后以研究会名义发布两项呼吁:《关于在高等学校重视训诂学课程的呼吁书》和《关于出版训诂学方面书籍的呼吁书》。

最后新当选的陆宗达会长致闭幕辞。陆会长特别讲到:“大会取得成功,除全体代表的努力外,大会工作人员也做出了很大贡献,他们不辞劳苦,夜以继日地工作,积极热情,任劳任怨,为与会全体同志提供了各种方便。我代表大会向他们表示深切的感谢!”陆会长的话,让黄建中先生等会务人员感到如沐春风,倍感温暖。

遗产:首届理事会的开创性工作

第一届理事会(1981--1984)在陆宗达会长和殷孟伦、杨潜斋、徐复、周大璞、赵振铎副会长的率领下,在顾问团体和学术委员会指导下,在全体会员的支持下,经过秘书处具体落实和大胆开拓,做了很多开创性工作,在学风和会风上也形成了很多优良传统,对训诂学的复苏、发展和繁荣产生了深远影响。

一是学术交流卓有成效。在成立大会上,理事会决定,凡我会员要求参加学术讨论会者,必须提交论文才能与会,而论文(或者详细的论文提纲)必须事先提请学术委员会审定,这个决定得到了全体会员的支持。秘书处通过创办信息内刊《训诂通讯》和出版学术会刊《训诂研究》进资讯沟通和学术交流,得到广大会员欢迎。期间召开三次年会(武汉,苏州,西安),两次讨论会(全国高校训诂学教学大纲讨论会,纪念段玉裁、王念孙父子学术讨论会),与会者踴跃提交论文,产生了较好的社会影响,其中学术团体与地方政府联手纪念语言学历史名人并修建纪念馆,在中国尚属首创。

二是学术研究成果丰硕。推动撰写多部高质量训诂学著作,比如陆宗达先生与王宁先生合著“训诂三书”(《训诂方法论》《古汉语词义答问》《训诂学的知识与应用》),特别是1983年12月出版的《训诂方法论》一书,阐释训诂原理和训诂方法,把训诂学理论建设提高到一个新的高度。期间一批训诂学专著完成整理或撰写,如《训诂学》(洪诚)《训诂学》(郭在贻)《训诂学纲要》(赵振铎)《训诂学教程》(黄建中)《训诂学初稿》(周大璞主编,黄孝德、罗邦柱分撰)等。推动将训诂学与古籍整理结合起来,如徐复先生整理出版《高邮王氏四种》《广雅疏证》,黄建中先生整理《方言笺疏》《广雅疏义》等。

三是人才培养成绩斐然。继1979年秋洪诚、徐复、殷孟伦先生主讲的训诂班后,1980年秋杨潜斋先生主讲高校古汉语教师进修班,1981年秋陆宗达、萧璋、俞敏等先生主讲训诂学进修班,这3个培训班基本解决了全国高校训诂学师资匮乏的问题。1982年6月研究会在北师大召开“全国高校训诂学课讨论会”,极大推动了全国高校开设训诂学课程的积极性,到1983年底开课高校已达43所。北京师大、华中师院等专门成立训诂学研究室,招收训诂学研究生。会员发展迅速,仅研究会成立一年间,理事会讨论通过三批会员,会员总数近三百人。

四是学风会风焕然一新。以陆宗达先生为代表的理事会成员多为谦谦君子,道德文章堪称楷模,他们率先垂范,为新生的研究会培育出优良学风和会风。比如崇尚潜研,不务空谈浮泛。陆宗达先生在成立大会闭幕式上强调:“我们必须脚踏实地地工作,坚持不懈地潜研,群策群力,积以时日,才能达到目的。〞“我们一定要扎实地进行研究,不务空谈,反对浮泛之风,创造出更多的科研成果”。徐复先也说“训诂学是一门朴实无华的学问”。杨潜斋先生经常讲三句话:“让语言事实说话;全面,不矛盾;经济(指行文简洁明了)”。又比如开门办会,不搞门户之见。陆宗达先生在成立大会闭幕式上说:“我们一定要加强团结,反对门户之见,开展学术上不同观点的自由辩论,不论是哪个学派,都要互相学习,取长补短,同一学派也要争鸣、辩论,也只有这样,才能有力地促进团结,有所发展,有所创新。”徐复先生也说“振兴训诂学不是某个人、某几个人所能做到的。好事应该大家来做”。

“前水复后水,古今相续流”。中国训诂学研究会创始会员们共同创造的不朽功勋和所形成的优良学风和会风,是留给训诂学研究会的宝贵精神遗产,值得一代又一代的训诂学人精心传承,发扬光大。

2025年8月5日于中国海关总署

作者简介:黄发忠,湖北潜江人,1964年7月生。1981年~1988年就读于华中师范大学中文系,相继获文学学士、硕士学位。曾任海口海关办公室副主任、调查局综合处处长、驻美兰机场办事处主任、政治部副主任兼人事教育处处长,海关总署人事教育司副司长、一级巡视员,物资装备采购中心主任。为中国训诂学研究会、中国古文字研究会、中国海关学会、海南省作家协会会员,上海海关学院客座教授。2006年在海南出版社出版《国门观潮一一黄发忠海关作品集》。在海关总署期间主编《海关人事教育》《海关政府采购实操九讲》《如何当好海关采购人代表》《雪泥鸿爪》等书。

责任编辑:万星