《“视”字、“直”字考释

——“数学天文学”的“视运动”概念(三)》

张天弓

秭归遗址新石器时代(约距今7000年)“数学天文学”的“视运动”是用陶法器的“四目”,算法的核心是运算“化圆为方”、“正方定极(亟)”,“亟( )”与“恒(

)”与“恒( )”互证。

)”互证。

殷墟的数学天文学表示“视运动”是用分开的左“目”与右“目”,运算时可以合为一体“ ”。从数理看,运算“四方”、“四方风”之每一方、每一风,均为数理二十四,用“二分”则为十二,十二用“二倍”则为二十四,交换运算应该没有疑问,但只有二十四时辰才能对接二十四节气,所以殷商没有“十二时辰”的理念。

”。从数理看,运算“四方”、“四方风”之每一方、每一风,均为数理二十四,用“二分”则为十二,十二用“二倍”则为二十四,交换运算应该没有疑问,但只有二十四时辰才能对接二十四节气,所以殷商没有“十二时辰”的理念。

《中国科学技术史·天文学卷》论述殷商的干支“纪日法”,要旨在于“一个干支所表示的时间跨度是一整天”,而“对于每天的日界是在夜半抑或在天明之时”则有三种看法:(1)在天明之时,每一个干支(60)的时间是一昼一夜。(2)在夜半之时,两个干支分别表示前半夜和后半夜。(3)前两种办法并存。这三种看法都有卜辞的证据。最终结论是“日界究竟在何时,看来尚有待进一步研究”。【1】陈美东《中国科学技术史·天文学卷》。科学出版社,2003年版,19—21页)这种看法包含着60序数纪日,也就是60天,因为出土卜辞的残缺,难以探究连续的纪日。

笔者以为,一个干支表示一整天,肯定是指时间单位,当然不是表示60小时;两个干支表示一夜,涉及两个60,那么一昼怎么表示?如果是前两种办法并存,那就可能相当于一整天是用三个干支,也会存在交差。如果代入24时辰,那么一个干支表示一整天就是24时辰,另文两个干支可能是表示一个时辰60分钟,一分钟60秒。关于殷人这种精细的算法的假设,是不是太离谱了。可是,早于殷商3500余年的秭归遗址“数学天文学”的周日视运动两个精细的数值:一天平均24时辰与一天昼夜平均长度之比0.618:0.382,殷人的这种精细算法也就不足为奇了。笔者已经考释出殷商武丁元年春分点太阳年长度为365.275天,【2】张天弓《殷商甲骨文“士”运算黄金分割率——殷商甲骨文中的数理逻辑初探》,载于《书画艺术》2021年第1期)与秭归周年视运动的数值完全相同,并且周日视运动与周年视运动合为一体,这种设想是有一定理由的。生物钟的概念涉及正常人心率,即是安静心率60~100次/分,用理想化标准则为60次/分,相当于一分钟60秒。

殷墟盛行活人祭祀,其中应有人体重要器官的解剖知识的积累,当然也有生理学、医学知识的积累,本来原始人类就是“巫医不分”,所以生物钟的概念中的一天24时辰、一小时60分钟、一分钟60秒,完全是有可能的。

[美] 戴维·林德伯格《西方科学的起源》论述古巴比伦在公元前2000年左右的成熟的“数制”,认为“它既是十进制(基于10这个数)的,也是六十进制(基于60这个数)的。我们今天测量时间(1小时有60分钟)和角度(1度有60分,一周有360度)的系统便保留了六十进制。”【3】张卜天译,商务印书馆,2019年版,第20—21页)这种“六十进制”未见一天24小时,也就是说,一年有月份数,月份有天数,但天数如何与时辰数衔接,未见最为重要的中间环节24小时。例如,“六十进制中,圆有360度,1度有60分,1分有60秒,1秒有60毫秒”,【4】《西方科学的起源》,第26页),这个“圆有360度”是何意涵,在天文学中何所指?如何与“1度有60分”关联?古巴比伦天文学中未见答案。

此后1000多年,古希腊宇宙论中见到了24小时的踪影。《西方科学的起源》在讲述亚里士多德时代及其以后的宇宙论发展时提到一个例子:作为学园一员和柏拉图继承者赫拉克利德(Heraclides of Pontus,约前390年—前339年之后)提出建议:“地球每24小时绕轴自转一周。这种后来广为人知(虽然很少人承认它为真)的想法解释了所有天体的每日升落。”【5】《西方科学的起源》第132页)

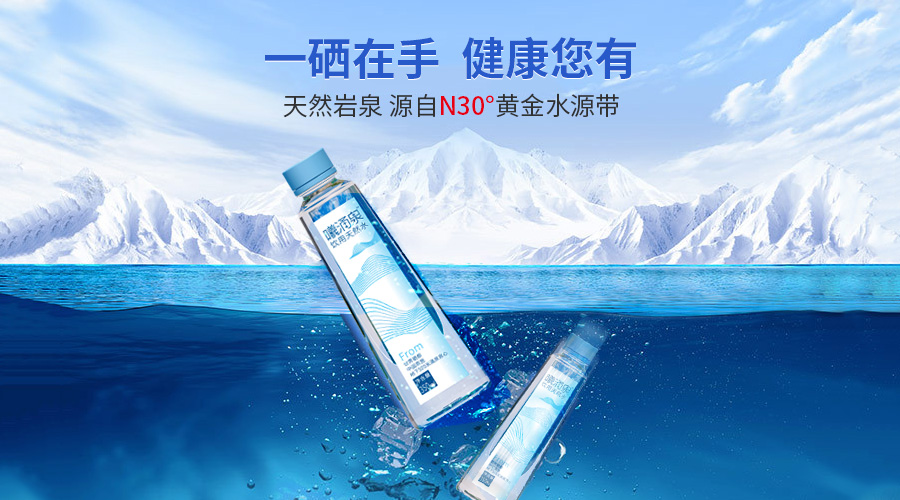

稍后,天文学家明确了360度的意涵,是指地球周长。《西方科学的起源》论述:掌管亚历山大成图书馆的地理学家和数学家埃拉托色尼(,活跃在公元前235年),通过阿斯旺与亚历山大城的距离,对照亚历山大城夏至日的日晷投射角7.5°,由此建立方程:C(地球周长)与地球表面的A线段(阿斯旺到亚历山大城的距离)之比等同于360°比7.5°(图1)。换算结果是C=252000斯塔德,相当于约24000英尺。【6】《西方科学的起源》第134—135页)

这与笔者探讨中国陶寺观象台遗址(前2100年)的数学天文学的数值之一、冬至点回归年长度365.75天相同。

陶寺遗址的算法是:

A.365.75=360°+5.75°

B.5.75°=5°+0.75°

C.0.75°(含分数位)=(无分数位)7.5°

地球周长360°则源自秭归遗址“太阳女神石刻”、“陶顶盘”。【7】张天弓《襄汾陶寺遗址陶扁壶朱书“文”字考释——简论陶寺观象台的“数学天文学”》

待刊)

中国秭归遗址在约前4800年的数学天文学周日视运动,就有一天平均24小时、一旬中一天昼夜平均长度比值0.618:0.382,显然是较为完备而合理的系统,因为地球自转一周约为23小时56分钟,其实这是“大一”理念之下的极数“九”满一而“进十数位制”,当然也可以包揽“六十进制”,因为与周年视运动基数360°同体,而360°等于6个干支表,一个干支表为60°。

古巴比伦的“计算天文学”有月亮在一年的速度中有一个“锯齿形函数”【8】《西方科学的起源》第26—27页)这与秭归太阳女神石刻的“三合”函数的异同,笔者拟另文探讨。

秭归遗址“数学天文学”表示视运动是用“四目”,例如,前文所论证的柳林溪遗址“陶法器”的“四目”、东门头遗址“太阳神女石刻”下部的左右“四日”,殷商则是分割开的左“目”与右“目”,运算则合为平行 “二目”,这都是基于象形字的高度抽象。

《墨经》中著名的“光学八条”,涉及单眼视觉与双眼视觉的问题【9】谭戒甫《墨经分类译注》,中华书局,1981年版,第64—84页),更为重要的是,墨子(约前476年——约前390年)的光学与视觉的的理论,成为他的数学天文学的科学基础,或者说,是视运动坐标体系的核心算法。

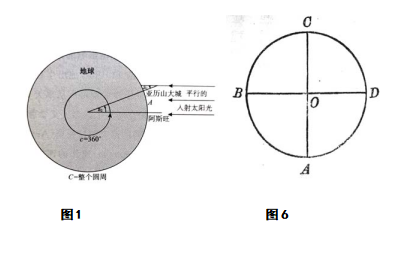

殷商“视”字有三种形体(图2):(1)“![]() ”(《殷墟书契前编》2.7.2)从示、从目,表示目视则上下通神,这属于原始的天文地理的观念,清注意这个“目”形是三个方形之并合。

”(《殷墟书契前编》2.7.2)从示、从目,表示目视则上下通神,这属于原始的天文地理的观念,清注意这个“目”形是三个方形之并合。

(2)“ ”《合集》6787,宾组)、(3)“

”《合集》6787,宾组)、(3)“ ”(《战后京津新获甲骨集》2221)表示视运动的东向、西向,与推步法“旬”(

”(《战后京津新获甲骨集》2221)表示视运动的东向、西向,与推步法“旬”(  )相对应,与二“目”(

)相对应,与二“目”( )的反方向互证。

)的反方向互证。

殷墟“见”字二形(图3)“ ”(《合集》19786,师小字)、“

”(《合集》19786,师小字)、“ ”(《合集》3103)为跪立之形,“目”字形为其“首”,其身则有“三合(亼)”函数之形,这就是说,二十四时辰、二十四节气中包含有“三合”函数。可知,天文地理的视运动的观念,深刻影响着象形字的字形结构。

”(《合集》3103)为跪立之形,“目”字形为其“首”,其身则有“三合(亼)”函数之形,这就是说,二十四时辰、二十四节气中包含有“三合”函数。可知,天文地理的视运动的观念,深刻影响着象形字的字形结构。

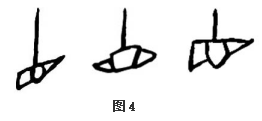

殷墟“直”字有两种形体,分为左眼与右眼( 《殷墟佚存》57;

《殷墟佚存》57; 《合集》32877,宾组),与天文学推步法的方向相关,日月合体之“目”在下,直接表示视运动的视点方位,即是南北极之垂直中分点,下部南极点封口,表示北极点则无封口,涉及运算北极与天顶(图4)。

《合集》32877,宾组),与天文学推步法的方向相关,日月合体之“目”在下,直接表示视运动的视点方位,即是南北极之垂直中分点,下部南极点封口,表示北极点则无封口,涉及运算北极与天顶(图4)。

“直”字为日月之“目”与“丨(十)”的合体,数理三十二,减去二目则为三十,即是一月三十日之数。“直”是书法直笔的本字,意思是竖直。殷商“臤”字,甲骨文“ ”(《合集》1590)为直目与右手合体,含有眼手统一的意思;晚商金文“

”(《合集》1590)为直目与右手合体,含有眼手统一的意思;晚商金文“ ”(晚商《仲子觥)铭文,《集成》9298)为直“目”与“九”合体,含有身心、手眼相统一的意思,根源于“生”。“臤”为“竪”的本字,与书法艺术的技法与审美相关,这里暂不探讨,只说数学天文学。

”(晚商《仲子觥)铭文,《集成》9298)为直“目”与“九”合体,含有身心、手眼相统一的意思,根源于“生”。“臤”为“竪”的本字,与书法艺术的技法与审美相关,这里暂不探讨,只说数学天文学。

殷墟“北”( 《合集》33207,历组)字,为二側面人形东向行、西向行而中分为北极,也是指天文学的推步法。“南”(

《合集》33207,历组)字,为二側面人形东向行、西向行而中分为北极,也是指天文学的推步法。“南”( 《铁云藏龟》204.1)字,为生(屮)、三合、版丁(

《铁云藏龟》204.1)字,为生(屮)、三合、版丁( )之合体,中分为南极,这涉及运算几何学,与“北”字互证。为什么“北(

)之合体,中分为南极,这涉及运算几何学,与“北”字互证。为什么“北( )”字是二侧面人形表示推步法?是因为北半球亚洲区域的特性,决定着视运动的视点的特性。亚洲区域的极少部分在南半球,皆为岛屿,不能用推步法,可以用“舟”或几何图形进行运算。

)”字是二侧面人形表示推步法?是因为北半球亚洲区域的特性,决定着视运动的视点的特性。亚洲区域的极少部分在南半球,皆为岛屿,不能用推步法,可以用“舟”或几何图形进行运算。

《墨经》“经上56”:“日中, 南也。”此条无“说”。谭戒甫认为“

南也。”此条无“说”。谭戒甫认为“ ”字,卢文绍、毕沅、孙诒让均释为“正”字,“正”古文“

”字,卢文绍、毕沅、孙诒让均释为“正”字,“正”古文“ ”,而《墨子》多古文,“正”字本作“

”,而《墨子》多古文,“正”字本作“ ”,自唐代武后改“

”,自唐代武后改“ ”为“

”为“ ”,至今仍之耳也。【10】谭戒甫《墨辩发微》,中华书局,1964年版,第135页)

”,至今仍之耳也。【10】谭戒甫《墨辩发微》,中华书局,1964年版,第135页)

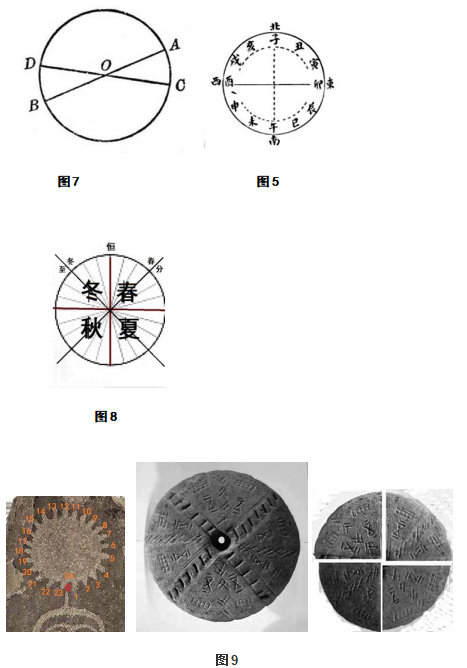

谭戒甫释文为“日出于东中入西中为正南”,解释道“这是说明从太阳和地球所成一年节气的关系”。【11】《墨经分类译注》,第17页)这是正确的,“东中”、“西中”、“正南”均涉及平面几何学。谭先生解说则引用《春秋繁露》、《淮南子》、《周髀算经》及其赵爽注等相关文字,作历法天文学的说明,附有“子午线”图示(图5)。

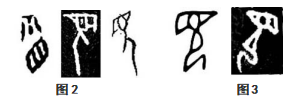

《墨经》“经上54”:“中,同长也。”“经上54,说”:“中〇心。自是往相若也。”谭戒甫解释“此言几何学圆心及半径之理。《几何原本》云:‘圜者自界至中心作直线俱等。’如图:设ABCD为一圜,O为圜之中;则OA,OB,OC,OD,各线俱等。又《几何原本》云:‘圜之中处为圜心。’故此以‘心’为喻。自是往者,自中心往者。”(图6)【12】《墨辩发微》,第136页。按:此书所引《几何原本》未明言何本,据所引文“圜”字代替几何学“圆”形看,可能与徐光启和利玛窦初始的译文相关,是用中文“圜”字翻译几何形“圆”)这种解释是正确的,不过《墨经》所言不是“以‘心’为喻”,而是指数学天文学的推步法,涉及极简的平面几何的加速度运算,而运算用思维之“心”。笔者补证,天文学之“中”为“正方定亟”的圆、四方、三角的“中分”(图7),即是“直( )分中字”。

)分中字”。

《墨经》“经上57”:“直,参也。”此条无“说”。谭戒甫注:“直”是象参三星一样。【13】《墨经分类译注》第18页)晚商《囗參父乙盉》铭文“参”( 《集成)9370)字,跪立人形之首表示“生”,“生”形中有三星,意思是仰观三星,包含视运动的观念,请注意人身中“三合”之形。西周中期《曶鼎》铭文“参”(

《集成)9370)字,跪立人形之首表示“生”,“生”形中有三星,意思是仰观三星,包含视运动的观念,请注意人身中“三合”之形。西周中期《曶鼎》铭文“参”( 《集成》2838)字,把晚商“

《集成》2838)字,把晚商“ ”人身中三合之形独立出来,用右边三撇“彡”表示,凸显“参”的本意,即是“直”分“中”字。简单地说,“三星”是指太阳、月球、地球,作为天文学则是平面几何的图示,于是产生了月相的“化圆为方”,即是数理二十四,作为视运动则是运算“四目”或“二目”,没有“三目”,所以用“三星”来“参观”。

”人身中三合之形独立出来,用右边三撇“彡”表示,凸显“参”的本意,即是“直”分“中”字。简单地说,“三星”是指太阳、月球、地球,作为天文学则是平面几何的图示,于是产生了月相的“化圆为方”,即是数理二十四,作为视运动则是运算“四目”或“二目”,没有“三目”,所以用“三星”来“参观”。

殷墟“星”( 《合集》11488,宾组;

《合集》11488,宾组; (《合集》11497,典宾)字,上为“生(屮)”,中为“十(丨)”,下为“地(一)”,左右二星同时又是表示二目。另一形“

(《合集》11497,典宾)字,上为“生(屮)”,中为“十(丨)”,下为“地(一)”,左右二星同时又是表示二目。另一形“ ”《合集》11503,宾组)“星”字,即是象三星之形,所以“直分中字”的前提是左右二目之“中”。

”《合集》11503,宾组)“星”字,即是象三星之形,所以“直分中字”的前提是左右二目之“中”。

这里仅举“巫( )”运转的“癸(

)”运转的“癸( )”字为例,一形为“

)”字为例,一形为“ ”(《铁云藏龟》112.3)数轴线皆是封口,一形为“

”(《铁云藏龟》112.3)数轴线皆是封口,一形为“ ”(《殷墟佚存》454)数轴线是封口处有外向的短线,需用“分数位”的算法,即是三合函数等。殷墟《干支表》(《合集》37986)中的“癸”字,正是“

”(《殷墟佚存》454)数轴线是封口处有外向的短线,需用“分数位”的算法,即是三合函数等。殷墟《干支表》(《合集》37986)中的“癸”字,正是“ ”字。那么,“癸”字的二形“

”字。那么,“癸”字的二形“ ”“

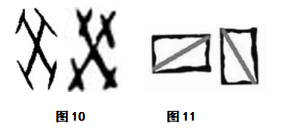

”“ ”(图10)如何“一中同长”?就是用“直(

”(图10)如何“一中同长”?就是用“直( )”

)”

《墨经》“经上58”:“圜,一中同长也。”“经上58,说”:“圜〇规冩攴。”谭戒甫注释:(1)原本为“攴”,疑当“交”之“误”:(2)“冩”字,引《周髀算经》赵爽注,同“象”。(3)此条与“经上54”条说“中”不同,引《几何原本》“圜者,一形于平地居一界之间,外圜线为圜之界,内形为圜。”又云:“自圜之一界作一直线,过中心至它界,为圜径。”按一圜只一圜心,圜内任作穿心直线,皆必相等;故曰一中同长。如图:ABCD,O为圜心,自O穿过作AB,CD等线,其AB必与CD同长(图6)。这种解释基本合理,已经涉及几何图形“圆(圜)”形与天文学的关系。不过关于“中”与“圜”的关系语焉不详,只是用“规”来解释“外圜”与“圜内”这两个圆形的等同。【14】《墨辩发微》第139—140页)

笔者以为,谭先生的注释已经看到了《墨经》中的几何学与天文学的关系,这是非常睿智的见识,不过从《墨经分类译注》看,则是基于科学的严谨,没有“天文学”一类,单设“自然类”一类,其内容基本上是天文学,而在我们的中国古代天文学研究中则被看作是“宇宙论”。

这里仅举“巫( )”运转的“癸(

)”运转的“癸( )”字为例,一形为“

)”字为例,一形为“ ”(《铁云藏龟》112.3)数轴线皆是封口,一形为“

”(《铁云藏龟》112.3)数轴线皆是封口,一形为“ ”(《殷墟佚存》454)数轴线是封口处有外向的短线,需用“分数位”的算法,即是三合函数等。殷墟《干支表》(《合集》37986)中的“癸”字,正是“

”(《殷墟佚存》454)数轴线是封口处有外向的短线,需用“分数位”的算法,即是三合函数等。殷墟《干支表》(《合集》37986)中的“癸”字,正是“ ”字。那么,“癸”字的二形“

”字。那么,“癸”字的二形“ ”“

”“ ”(图3)如何“一中同长”?就是用“直(

”(图3)如何“一中同长”?就是用“直( )”。

)”。

简言之,没有“田”则没有“巫( )”,没有“巫”则没有“癸(

)”,没有“巫”则没有“癸( )”

)”

殷墟未见“圜(瞏)”字,西周早期《乍册瞏卣》铭文“瞏”字( ,《集成》5407),上“目”下“日(〇)”,二者间为“六”,“日(〇)”在右边、右边为两个“半丁”,其中眼珠“圆”与“日(〇)”为二圆,一则为“圜”,一则为“规”,“一中相同”,与秭归“陶顶盘”中的二圆相同,而“一中相同”则是“圜〇规冩攴”。笔者以为,原本为“攴”,不是“交”,非传抄讹误。

,《集成》5407),上“目”下“日(〇)”,二者间为“六”,“日(〇)”在右边、右边为两个“半丁”,其中眼珠“圆”与“日(〇)”为二圆,一则为“圜”,一则为“规”,“一中相同”,与秭归“陶顶盘”中的二圆相同,而“一中相同”则是“圜〇规冩攴”。笔者以为,原本为“攴”,不是“交”,非传抄讹误。

殷墟“攴”( 《殷契摭拾续编》190)字,为右手“

《殷契摭拾续编》190)字,为右手“ ”与一丁“

”与一丁“ ”之合体,与“殳”一样,是“数”字的本字之一,表示“数”概念本身。【15】张天弓《初论殷商甲骨文中的“进十位数制”——考释“术”“殳”“攴”“恖”、〈干支表〉与楚简〈算表数理表〉、罗素〈数理哲学导论数理表〉、〈书写笔顺图〉之关系》,载于《书法研究》2021年第2期)殷商未见“支”字,“攴”相当于“支”字。晚商金文“攴”(

”之合体,与“殳”一样,是“数”字的本字之一,表示“数”概念本身。【15】张天弓《初论殷商甲骨文中的“进十位数制”——考释“术”“殳”“攴”“恖”、〈干支表〉与楚简〈算表数理表〉、罗素〈数理哲学导论数理表〉、〈书写笔顺图〉之关系》,载于《书法研究》2021年第2期)殷商未见“支”字,“攴”相当于“支”字。晚商金文“攴”( ,《乍册般甗》,《集成》944)字,为从“攴”、从二版丁。“丁”字在殷墟比较复杂,一则表示“示”,上下通神,一则表示人丁,一则表示版丁。殷墟《干支表》(《合集》37986)中“丁”字,全是版丁“

,《乍册般甗》,《集成》944)字,为从“攴”、从二版丁。“丁”字在殷墟比较复杂,一则表示“示”,上下通神,一则表示人丁,一则表示版丁。殷墟《干支表》(《合集》37986)中“丁”字,全是版丁“ ”。殷墟武丁时期的“干支表”也是这个版丁“

”。殷墟武丁时期的“干支表”也是这个版丁“ ”。这种空白版丁(《合集》32640,历组,图11),笔者作过切割测算,一中形体的长边、短边之比值为0.618:0.382,其中一个直角三角形为直角长边、短边之比值0.618:0.382,也就是说,一个空白版丁为两个直角三角形之“度(

”。这种空白版丁(《合集》32640,历组,图11),笔者作过切割测算,一中形体的长边、短边之比值为0.618:0.382,其中一个直角三角形为直角长边、短边之比值0.618:0.382,也就是说,一个空白版丁为两个直角三角形之“度( )”。这是数学天文学“视运动”的“化圆为方”,而从集合论函数看,则是将无理数切割而运算有理数,先是三角函数“三合”,再是勾股定理,再是直角三角形之“度(

)”。这是数学天文学“视运动”的“化圆为方”,而从集合论函数看,则是将无理数切割而运算有理数,先是三角函数“三合”,再是勾股定理,再是直角三角形之“度( )”,这是用后世数学、几何学的成果反溯其起源的解释,而在最初的原型它们是同时、同体而相互关联的。

)”,这是用后世数学、几何学的成果反溯其起源的解释,而在最初的原型它们是同时、同体而相互关联的。

墨子的数学天文学,另文详述,这里只简单说明它与秭归遗址数学天文学之关系。

(1)墨子未见过殷墟甲骨文,所用当为西周金文“直”( ,《恒簋蓋》铭文,《集成》4199)字,从左半圆、从“目”与“十”之合体,表示视运动之“直分中字”。“目”与“十”之合体数理三十二,表示右半圆,与左半圆之合即为数理六十四,运算“中”字之“四方”、“四方风”,则为64=60+4,四方“田”形为数理四。这就是秭归遗址“陶顶盘”中数学天文学运算“八卦”的算法。(参见《陶法器与“巫”字考释——“数学天文学”的“视运动”概念(二)》)。

,《恒簋蓋》铭文,《集成》4199)字,从左半圆、从“目”与“十”之合体,表示视运动之“直分中字”。“目”与“十”之合体数理三十二,表示右半圆,与左半圆之合即为数理六十四,运算“中”字之“四方”、“四方风”,则为64=60+4,四方“田”形为数理四。这就是秭归遗址“陶顶盘”中数学天文学运算“八卦”的算法。(参见《陶法器与“巫”字考释——“数学天文学”的“视运动”概念(二)》)。

(2)《墨经》界说“直”为“参也,”是用西周金文“参( )”字,可与西周金文“瞏(

)”字,可与西周金文“瞏( )”字互证。“参(

)”字互证。“参( )”有三星(圆),“瞏(

)”有三星(圆),“瞏( )”有二“日(圆)”一“月(眼眶)”,还有函数“六”与函数二半丁之合为一人口“丁”,人口“丁”为数理“三”,这就是说运算“月相”数理十二要用函数“六”与“三”。

)”有二“日(圆)”一“月(眼眶)”,还有函数“六”与函数二半丁之合为一人口“丁”,人口“丁”为数理“三”,这就是说运算“月相”数理十二要用函数“六”与“三”。

(3)西周金文“中”字有三种形体:“ ”(《卯簋蓋》,《集成》4327)、“

”(《卯簋蓋》,《集成》4327)、“ ”(《小盂鼎》铭文,《集成》2839)、“

”(《小盂鼎》铭文,《集成》2839)、“ ”(《中(史)斿父鼎》,《集成》2373),表示天文学推步法的步行,东向、西向或定中,与视运动的方位与视点相关。请注意,“

”(《中(史)斿父鼎》,《集成》2373),表示天文学推步法的步行,东向、西向或定中,与视运动的方位与视点相关。请注意,“ ”中的“直”是切分月形,与其他切分日形有别,但日月之交的数理相同,这应该是《墨经》原本所用之“中(

”中的“直”是切分月形,与其他切分日形有别,但日月之交的数理相同,这应该是《墨经》原本所用之“中( )”,与“直(

)”,与“直( )”字对应,即是移动的,又可以表示“中心”。

)”字对应,即是移动的,又可以表示“中心”。

(4)谭先生解说墨子的“日中, 南也”,是有“子午线”的释义,并附图示(图5),其“子午”对北极与南极是正确的,不过子午线的数值需要调整,《墨经》的原意是二十四。这与秭归遗址“太阳神女石刻”头上24齿轮对应,而每两个齿轮间的平均角距为15°,即是24×15°=360°。而周日视运动的24时辰对应二十四节气或周年视运动360°,所以墨子数学天文学实际上是天文地理之合体。(图8)现代地理学的“本初子午线(prime meridian)”采用经度值各自0°-180°或各自0-12时的分别向东、西计量,即是省略了“化圆为方”的二十四节气。所以说“太阳神女石刻”、“陶顶盘”是“本初子午线”的原型。(图9)

南也”,是有“子午线”的释义,并附图示(图5),其“子午”对北极与南极是正确的,不过子午线的数值需要调整,《墨经》的原意是二十四。这与秭归遗址“太阳神女石刻”头上24齿轮对应,而每两个齿轮间的平均角距为15°,即是24×15°=360°。而周日视运动的24时辰对应二十四节气或周年视运动360°,所以墨子数学天文学实际上是天文地理之合体。(图8)现代地理学的“本初子午线(prime meridian)”采用经度值各自0°-180°或各自0-12时的分别向东、西计量,即是省略了“化圆为方”的二十四节气。所以说“太阳神女石刻”、“陶顶盘”是“本初子午线”的原型。(图9)

(4)《墨辩发微》解释“经下57”之“直,参也”,与《墨经分类译注》角度不同:“《鄘风·伯舟》“释文”引《韩诗》云:‘直,相当直也。’今亦作値。《说文》:‘當,田相値也’。”“直”、“参”其义“仍与上条天象相关”。【16】《墨辩发微》,第138—139页)可知,此“直”字为“值”的本字,有“数(殳,攴)値”的意思;殷墟未见“值”字。殷墟甲骨文“直( )”字是科学“数值”概念的原型。晚商金文“参(

)”字是科学“数值”概念的原型。晚商金文“参( )”字,是科学“参数”概念的原型。

)”字,是科学“参数”概念的原型。

《西方科学的起源》以为数学与天文学为科学的两种学科,关系紧密;数学则是天文学之工具。作为学科的天文学则始于古巴比伦,称为“数值天文学”或“计算天文学”,有区别古希腊“宇宙论”的意思,而以希帕恰斯、托勒密为代表的希腊化时期天文学,则称为“数理天文学”【17】《西方科学的起源》第196—197页)。这对于中国古代天文学研究产生了重要影响,我们也出现了“中国数理天文学”的名称及其论著,当然不提“数值天文学”。这也是笔者将中国古代天文学称名为“数学天文学”的一种参照。

(2021年9月27日)