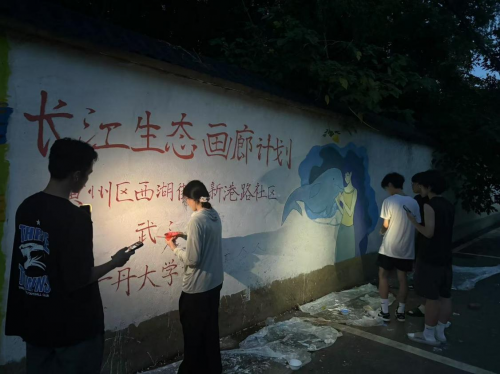

我们蹲在 35℃的墙根下,把长江画进了黄州人的日常

供稿人:匡慧颖

拍摄:柯泽熙、赵彭诗琦

收工那天,我数了数手上的颜料渍 —— 天蓝、草绿、柠檬黄,混着晒脱皮的红色,像一幅迷你长江生态图。这是武汉学院 “长江生态画廊计划” 志愿服务队在黄州新港路社区的日子,我们记住的不只是江豚的轮廓、莲花的纹路,还有些没被画进墙里的故事 —— 它们藏在居民递来的冰镇绿豆汤里,躲在环卫工阿姨磨破的手套上,也落在孩子写给江豚的纸条里。

画江豚前,先听老街坊讲 “长江往事”

来之前我们查了资料:长江黄州段有 12 种原生水草,江豚最爱的觅食区就在遗爱园附近。但真拿起画笔时,还是被 一旁观摩的大爷 “上了一课”。

那天我们正在画江豚的轮廓,大爷举着蒲扇凑过来:“你们这江豚画得太胖喽。” 他蹲在墙根,给我们讲上世纪 60 年代在江边捕鱼的日子:“那时候总能看到这些豚的身影,我们说这是‘长江的孩子’。”

我们当场改了画稿,把江豚的身体收窄了两寸。听着大爷给我们讲他以前的故事,我们不禁感叹:“原来居民才是最好的生态顾问。”

深夜墙根下的 “秘密约定”

7 月 2 日夜里赶工,路灯突然灭了。社区保安的师傅举着手电筒跑过来:“到点熄灯了,我把手电筒借你们用” 他打着手电筒,光束正好打在我们要的画上。蚊子在灯光里嗡嗡转,王师傅从口袋里摸出半包驱蚊香:“这是我巡逻时用的,烟大,但管用。”

那天我们聊到很晚,临走时,他非要把手电筒留给我们:“我用手机可以的,你们把莲花画好看点,就像咱社区宣传栏里写的‘清白做人’。”

最好的反馈,是孩子把画变成 “活教材”

绘画的这几天,墙根下总围着几个小孩。有个小女孩指着我们画的莲花问我,“姐姐,清廉是什么意思?” 我放下调到一半颜色的碗,指着社区公告栏里的 “廉洁家庭” 名单:“就像这些叔叔阿姨,不拿别人的东西,干干净净做人,就像莲花一样。”

小姑娘似懂非懂,转身拉来妈妈:“妈妈你看,廉洁的廉,老师教过!”

这成了我们最骄傲的时刻。

现在回想那八天,最珍贵的不是完成了十幅墙绘,而是发现 —— 当我们把长江画进社区,居民也悄悄把保护长江的心思,织进了日常的柴米油盐里。就像看我们绘画的李阿姨说的:“画在墙上的会褪色,但记在心里的不会。”

(部分墙绘展示)