在中冶黄石公园 记者 何戈 摄

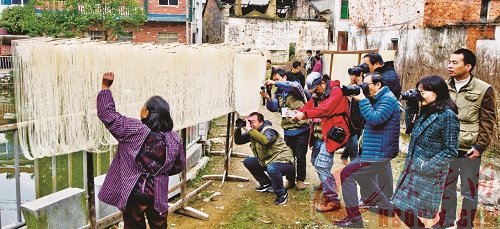

采访油面制作 记者 吴建新 摄

平原村采访 记者 吴建新 摄

在华新水泥遗址 记者 何戈 摄

东楚网黄石新闻网(东楚晚报 记者 石教灯)小燕子,穿花衣,年年春天来这里。

我问燕子你为啥来?

燕子说,这里的春天最美丽。

……

23日晚,在经典儿歌《小燕子》的动人旋律中,来自全国各地的200余名媒体摄影记者齐聚黄石,开启了一段美丽的征程。4天时间内,他们寻访黄石的大街小巷、近郊乡村,进入知名企业,深入旅游景点,用艺术灵感和慧目再现一个发展的、变化的、美丽的、精彩的黄石。

一张张弥足珍贵的照片,真实客观地记录了城市之美,定格了时代的缩影,让全世界可以隔着空间的帷幕,看到大美黄石散发出的迷人光芒。

在冬天拜访《小燕子》的故乡

这个季节,黄石天气湿冷,天空不时被阴云笼罩。王路老先生笔下的燕子,也早已飞到北回归线以南越冬去了。但这些并没有影响到摄影界专家们对黄石的拍摄热情。

中国地市报新闻摄影学会副会长、《闽西日报》副总编辑江瑾是最早抵达黄石的客人之一,甫一下车,便直奔华新水泥工业遗址,在绿树葱茏间聚焦这家百年老厂雄姿。

“从这座工业遗址里,黄石给我留下了十分美好的第一观感。”他这样说道,并将自己的家乡龙岩与黄石对比,称“如果说龙岩是小家碧玉,那黄石就是一位大气端庄的姑娘”。

期间,江瑾还津津有味地朗诵刘禹锡的《西塞山怀古》:“人世几回伤往事,山形依旧枕寒流。”他说:“小时候就开始背这首诗,那时候西塞山所在的黄石便牢记于心了,今天终于得偿所愿了。”

对他而言,黄石是儿时留下的情节。

但种楠不同。他是多届中国新闻奖获得者、新民晚报资深摄影记者。在上海,他家到报社,有四十分钟路程。那条路,他走了三十多年,拍出了两个中国新闻奖。他喜欢用镜头记录百姓的真实生活。在他看来,人是城市中最美的风景。因此,来黄之前,他便决定要“拍点不同的”。

22日下午抵达黄石后,种楠一头扎进十三排的棚户区。“刚好就遇到一户人家嫁女儿,我觉得特别有意思。”他和很多老人聊天交流,得知居民马上就要搬到政府修建的保障房,告别老房子。房前屋后,很多老人过得很悠闲,他们坐在一起打牌、聊天,还有老人种着小菜园子,很有生活气息。

“这些在上海很少见。”在种楠心里,这是黄石最美的一面。

夜里,大量的媒体摄影名家抵达黄石,有些是老朋友,有些是新朋友,在磁湖畔的一家酒店里,他们凭窗聊天,交流甚欢。不远处的磁湖,在灯光照射下露出迷人的夜色。距摄影活动启动式还有一夜工夫,但他们中的许多人早已按捺不住,纷纷拿出相机,凝神静气,按动快门。27日,济源日报的邓国晖将自己精心拍摄的一组作品《磁湖夜色》发到活动微信群中,引来一片赞叹。温州日报的朱宝钢评论:“黄石磁湖夜色,如同西湖西子,点赞。”

冬日里,摄影人内心热潮涌动,对深闺中的黄石充满了探知欲。

穿越三千年时空,感受大美黄石

在照相机发明之前,记录历史的只能是文字,但文字记录往往给人以巨大的想象空间,“一千个读者心中就有一千个哈姆雷特”。

与文字不同,相片通过静态影像记录凝固的瞬间,就像是对于没有见过火车的人,与其长篇大论描述火车是什么样,还不如将照片拿给其看来得更直观。通过照片的影像,可以了解当下,也可以看到过去,让事物不再只是冰冷的墨迹,而是具有生命的温度,变得鲜活而生动。

这是我们举办“2015形象中国·百家媒体聚焦魅力黄石”的动因所在——用影像告诉世界,这里的风景最美丽。

四天时间内,从矿冶文化、特色民俗文化,到城市风光、产业发展,150多家媒体、200多名新闻摄影专家寻访黄石的大街小巷、近郊乡村,进入知名企业,深入旅游景点,走近市民的工作和生活,用真实的影像向世人解读黄石的沧桑与繁华、苦难与辉煌、人文和自然。

24日,摄影活动先后走进汉冶萍旧址、新冶钢生产线、铜绿山古铜矿遗址和劲牌公司,不知不觉间,从现代走进近代,再走进远古,穿越了三千多年。来自衢州的记者王飞在汉冶萍旧址广场上斩获此次摄影活动的一等奖。他拍摄的作品《百年风雨》,巧妙地将历史与现实融合在一起,被认为是对黄石城市内涵最精准的解读。

25日,200余名摄影专家又兵分四路,深入黄石各地。一路造访阳新,领略黄石第一峰——七峰山的秀美,三房民间榨油坊的古朴,平原村花海的恬静,欣赏玉堍村古民居和布贴、油面制作工艺,赴阳新园博园观看采茶戏演出;一路走进大冶红三军团纪念、龙凤生态山庄,打糍粑,做印子粑、采摘。从工业到生态,来自全国各地新闻摄影人看到了巨变中的新黄石。另两路分别拍摄华新水泥遗址、黄石公园、大冶有色金属公司、亚州最大“天坑”黄石国家矿山公园、东方山、慈光精舍、王寿牌子锣;华润集团、黄荆山草甸、阳新仙岛湖等。每条线路,都是黄石的一面,串起来,就是一座城市。

金华日报摄影记者李建林在磁湖边留连忘返,连声感叹:“今天天气可惜了,要不然今天非要一显身手不可。”趁着雨小点时,他拍了不少烟雨迷蒙的磁湖风光。

铜绿山古矿遗址向远方来的客人们开放了最新考古发现,一间约摸十平方米左右的房子,在半小时内涌进了40多名摄影师。在感叹先人的智慧之余,他们直言这是黄石最具国际性的景观之一。

衢州日报报业传媒集团视觉新闻部摄影记者汪剑弘带来了无人机,在黄石国家矿山公园,他航拍亚洲第一大“天坑”的全景,直观“太壮观”,令不少同行艳羡不已。

26日,活动进入高潮。天公作美,终于放晴。湛蓝天空下,四个拍摄小组胜利会师,在开发区太子镇与当地千年民俗“接大王”不期而遇。一阵惊呼后,又是一番猛拍。

一次城市宣传的成功探索

活动期间,200余名摄影专家用镜头再现了一个发展的、变化的、美丽的、精彩的黄石。据组委会统计,此次摄影活动,拍摄照片1万张以上,其中有1000余幅精品照片参加评奖。

一幅幅精美的照片,给予读者的不只是视觉上的冲击,更有情感上的共鸣、精神上的愉悦和思想上的启迪。

150余家媒体以图片、文字和新媒体等形式,持续报道盛会和黄石美景。活动结束后,各地报纸还将以专题形式,向当地读者集中展示黄石形象。

活动结束后,《黄石日报》将出版《大美黄石——2015形象中国·百家媒体聚焦魅力黄石》大型形象宣传特刊,在全国范围内对黄石的社会发展和人文景观展开全方位、立体式宣传,让更多人一起见证摄影师眼中折射出的黄石魅力。

“报道规模最大、覆盖范围最广、影响力最大。”黄石市新闻摄影学会秘书长吴建新表示,此次活动创下多项之最,是对城市宣传工作的一次有益的探索。

与此同时,参加盛会的摄影专家们还积极为黄石建言献策。

中国摄影学会会长徐祖根表示,黄石作为一个老牌的工业城市,能有如此好的风景,山清水秀,不仅有上天的恩赐,也有伟大黄石人民的保护和建设,这非常了不起。这些工业遗产是城市宝贵的财富,一方面要将遗址保护起来,申报世界级、国家级工业遗产,一方面可以开发工业旅游。还可以向大城市学习,把那些废旧的工厂建成文化创意企业,吸引全国各地的企业家和非物质文化遗产传承人来黄石建设艺术创作室。黄石可以凭借靠近武汉的区位优势,借助武汉的人才优势,在文化创意上多做点文章,这些优势都将转换成黄石发展新的亮点。

中国地市报新闻摄影学会原执行会长、专家委员会主任张陇得说:“湖在城中,城在山中,人在画中,黄石果真名不虚传!”他建言,黄石有全国少有的工业遗产群,种类丰富,尤其是自然景观与人文底蕴融合得很好。黄石人要保护好这笔丰厚的财富,同时进行有限制性的旅游开发,通过申遗和此次活动,提升黄石知名度和美誉度。