大别山南麓,巴水一路穿山经寨流至细石岭,作了个90度的大转身,与发源于五堵寨的大堰河汇合。这段经历了碰撞和融合的河,叫毕家河。

河东岸,毕家河大塆背靠狮子垴,左傍椅形地,右临火炮山,面向大河,是名副其实的“前有照后有靠”的风水宝地。从明代到现代,毕姓祖辈烟火相续。1947年出生于斯的毕志伦,从一位农民的儿子,成长为湖北新闻宣传界领导、湖北日报报业集团掌门人,走过了艰辛奋斗的人生之路。

故乡是家国情怀的发轫之地,难忘,难离。于是,他把对故乡情感和一生经历浓缩成一座书院,安置于祖居之右,以青山为伴,与毕家河为邻;他著书立说,筑屋藏书,以书为塔,立成“塆标”。

书山有路

毕家河人追宗问祖,与毕昇之孙一脉相承,耕读传家,但据祖谱记载600年未出一名秀才。

1965年8月,毕家大塆出了一件大喜事——毕志伦考上了大学。日头正烈,浓阴如盖,8月的乡村硕果待撷。塆前屋后的邻居、亲朋好友都来向他恭贺。18岁的毕志伦手捧散发着油墨味的大学录取通知书,年轻的心久久不能平静。

他伤感——喜悦不能与父亲分享。“最放心不下的是志伦!”这是父亲临终前对母亲说的话。那一年,毕志伦11岁。7年间,靠哥嫂勤扒苦做,加上自己星期天、寒暑假“勤工俭学”,他完成了小学五年级到高中的学业!

他欣喜——那些饥寒交迫的日子即将离去。曾因饥饿他晕倒在学校的操场上,因寒冷整夜睡不着觉。为活命,他吃过树叶、树根、树皮,甚至“观音土”。读高中时,只吃早、晚饭;中午,别的同学下课往食堂冲,他却往相反的方向走,走到别人看不到的地方,在田间路边扯毛根草嚼,嚼得嘴唇变成绿色。

他骄傲——他是全村第一位大学生。为着这个“第一”,付出了多少心血啊!那一个个清晨,操场上最早出现的身影是他,校园里最先响起的朗读声源自他。还有那一本本“随身带”的小本子,是他抓住每一个空隙学习的见证。

此刻,他感谢家人的帮助、师长的教诲,同时庆幸自己没被童年丧父的苦难吓倒,没被缺衣少食的生活击倒。

以书为路,走出大山,走出苦难,他将理想定为让更多人吃饱穿暖。1965年9月1日,毕志伦挑着行李走进了风光秀丽的南湖狮子山华中农学院。

进入大学的第二年,“文革”开始,学校停课闹革命。1968年,他被选入学校毛泽东思想宣传美工队,打牢了绘画和写字的基本功。

1970年,毕志伦到当时驻扎在湖北省潜江县浩口镇的0177部队军垦农场劳动锻炼,当上了团部政治处宣传员,既参加演出,又勤奋写稿,还组织各类宣传活动。这为他后来从事宣传工作夯实了基础。

以书为媒,遇到生命伴侣。小时候毕志伦不知道“媳妇儿”的含义,但他知道她与别人不同。

由父辈约定,毕志伦一岁时,与胡早兰订了娃娃亲。小学五年级到初中,他俩就读于一个学校。胡早兰学习成绩好,每次考试在班上总是前几名。毕志伦怕“没戏”暗下决心,一定要把学习搞好。有志者,事竟成。毕志伦学习成绩能与“媳妇儿”比肩了。

胡早兰不仅学习好,而且有很多特长。为了与“媳妇儿”匹配,毕志伦下了不少功夫。她演节目,毕志伦学二胡;她打篮球,毕志伦学乒乓球;她写字,毕志伦学画画。在你追我赶的学习中,他俩走过了一段青葱岁月。

1972年,毕志伦与胡早兰结婚。几十年来,他们相濡以沫,互相关爱,其乐融融。有人开玩笑,说他们的“娃娃亲”违反了《婚姻法》。毕志伦说,他很庆幸自己有运气,有福气,命里注定有美好的另一半。

“书中自有千钟粟,书中自有黄金屋,书中车马多如簇,书中自有颜如玉。”宋真宗赵恒御笔亲作《励学篇》,迷醉天下士子近千年,毕志伦自醉其中。

以书为鉴

毕志伦对书情有独钟。不惑之年,他为自己精心布置了很有个性的书房,房里悬挂一个半自动化的米箱。他告诫自己:精神食粮与物质粮食一样,不可缺少。他说,书房不是用来装门面的,它应该成为一个人的智慧之库。

37年的工作生涯,毕志伦从书中找到了两把尺子——良心和党性。手执这两把尺子,他保持了心中一片澄澈的天空,把全部精力献给了为之奋斗的事业。

从县城到省城,毕志伦历经7个单位。在孝感20年,他从一个普通人成长为一名共产党员,从一个文化干部成长为地委领导;任湖北省作家协会党组书记3年,他为文学鄂军的崛起奠定了坚实基础,与文学家们建立了深厚的感情;在湖北省委宣传部工作10多年,任副部长兼外宣部主任,分管工作多次变动,他处理问题遵循的原则不变;他带领一班人奋斗4年,使湖北日报传媒集团形成了多元发展的大传媒产业格局,荣升全国十大传媒集团。

退休十几年,每年元旦,毕志伦都会收到来自五湖四海的贺卡。有一年,他老伴胡早兰用秤称了一下,重达7.5公斤!这些真情是他凭良心做人、凭党性为官的见证。

爱护干部,他主动担责。1986年,《孝感报》发表了一幅讽刺基层干部工作作风的漫画。有的地委领导认为这是自由化的表现,必须处分当事人。任孝感地委宣传部长的毕志伦主动承担下了责任,作了深刻检讨。

漫画风波后,电视台点歌节目的庸俗化问题又引起议论。地委专题研究会上,毕志伦认为不能对节目“一刀切”,建议针对群众需要把好节目关。

事后,他将两个新闻单位的负责人召集在一起,讨论整改方案,对报纸版面和电视节目进行了调整和优化。

他敢于担责、爱护干部,在孝感新闻人心中留下深刻印象。

不把“部长”当“族长”。毕志伦进了领导班子后,在老家的名气大了起来。很多人认为他办什么事都容易,特别是三亲六眷认为应该“沾点光”。

当时有两件事,找他的人多。第一是“农转非”,第二是“安排子女工作”。他顶住压力,按政策、条件办,有机会、有可能,就帮助牵线搭桥;没条件、不可能的,不论是亲戚、朋友,讲明原因。

由于他关心别人,做到了能办的一定办,办不到的实话实说。时间长了,大家理解了他,说他是一名讲政策、讲原则的好干部。

正人先正己。2003年冬,毕志伦调任湖北日报传媒集团任董事长、社长。上任伊始,他问计于民,制订10年发展规划,为报人建屋安厦。4年后,楚天传媒大厦矗立于美丽的东湖之畔,成为江城耀眼的地标性景观明珠;400亩的楚天传媒产业园,跃为华中重要的新型传媒产业基地。4年中,集团建设不断,他一直将自己置于员工的监督之下。离任前,省委审计组对他在报业集团任职期间经济责任进行了审计。审计报告指出:未发生违反廉政规定的行为。

“守职而不废,处义而不回”出自汉朝黄石公《素书》,其表达的意思是恪守信义,才是真正的人中俊杰;“入则恳恳以尽忠”,出自元张养浩《庙堂忠告》,意思是为官则要勤勤恳恳以尽忠。毕志伦深谙此理。

垒书为塔

一个又一个平凡的日子,犹如浪花串成的小溪,挟带着山野的神秘和林莽的气息,在时光的隧道里恍然流淌。编织这些岁月,就是一部人生的大书。

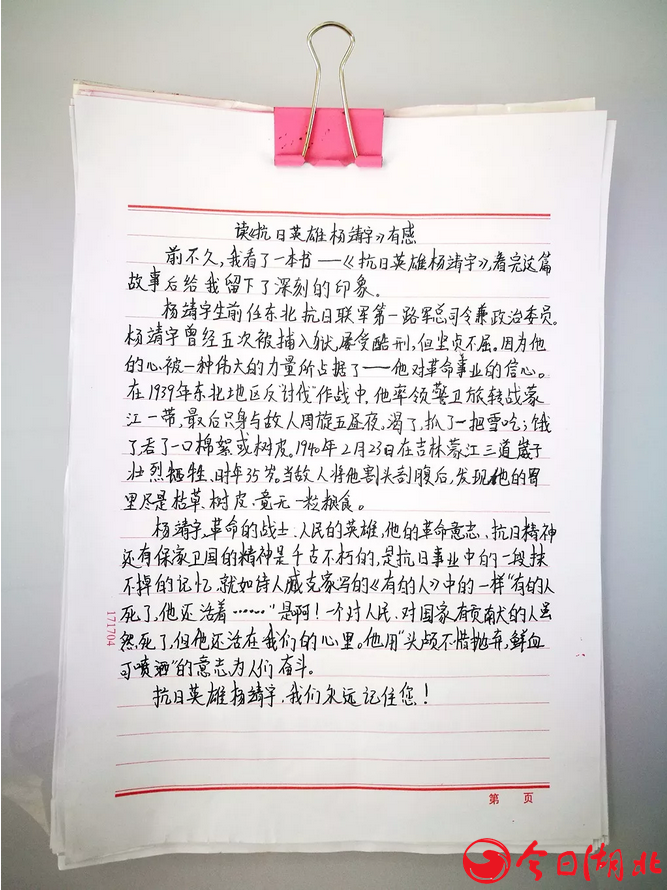

毕志伦勤于思考、勤于动手,工作之余写了6本专著,在中央和省级报刊上发表300余篇文章。

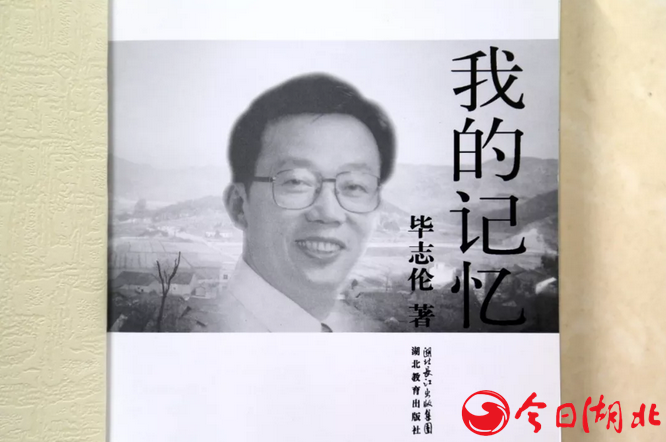

《报业管理纵横》是毕志伦报业工作的实践体会。《解读人生》是毕志伦世界观、人生观、价值观的总结。《我的记忆》中毕志伦以“拉家常”“讲故事”“谈感想”的方式,记述自己的经历,阐明人生看法……

当著作一本本完成时,毕志伦回乡盖座书屋的想法日渐迫切。他想把自己从书中走出的一条路,带回家乡。

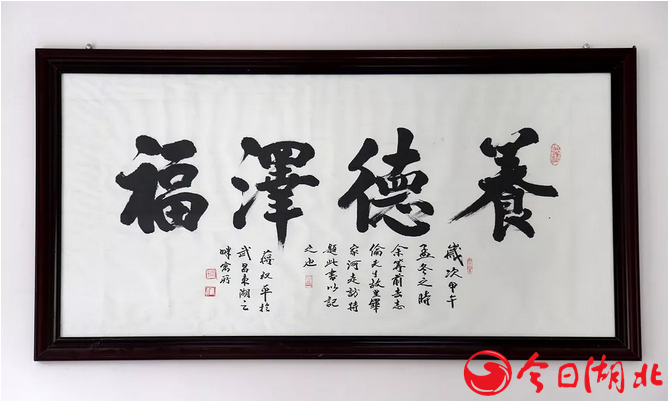

2017年,他出资50多万元,在毕家河后山下建起书屋。书屋背依大山,掩映于几棵桂树之后。这座400平方米可藏书5万余册的“后山书院”落成后,各界朋友闻迅纷纷赠书。不到一年时间,收到赠书万余册。省政府老领导贾天增为书屋命名,省委老领导蒋祝平为书屋题名。退休十几年的毕志伦,为他的“后山书院”聚足了人气、文气。

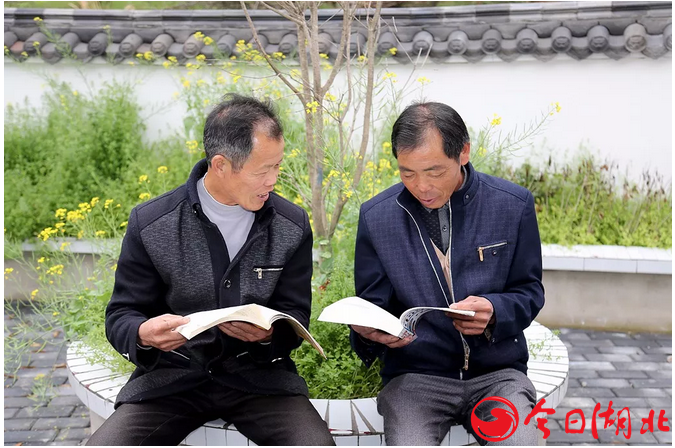

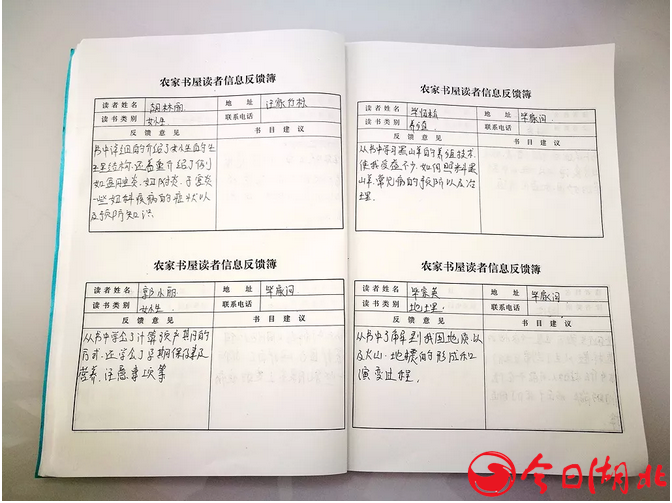

书院建成后,为村委会带来一场“学习革命”。细石岭村毕家河湾是个贫困村,一些村民思想观念较落后。为了引导大家多读书、读好书,通过读书,增长知识,早日脱贫致富,村委会干部领头学习,然后给党员干部讲课。“要改变大家思想,得先改变自己。只有强起来,致富路上才不掉队。”细石岭村党支部书记毕红平说。

毕志伦成了返乡青年心中的“后山”。生于1989年、高中毕业的毕宗源,在外打拼多年,为找份理想工作,他辞职回家报考相关成教院校自修。很多的时间他选择呆在后山书院学习。期间正好木子店镇政府在招一批年轻、有梦想的村干部学员、储备干部,他报名参加考试被录取,当上了镇政府党建+扶贫指导员。

“与细伯毕志伦比起来,感觉他就是无法攀登的高山。通过近段的学习,看细伯的著作,才感觉他就是屋后的大山,给我成长的养分。”毕宗源说。

毕志伦希望书院逐步发挥作用,让下一代人感受到书籍的力量。后山书院建成以来,受到了村人的喜欢。每周三,木子店中心学校安排学生到书院开展读书活动。

除了建书院,毕志伦总是在不违背原则的前提下,为故乡办点实事。对有困难的同事朋友,他总是力所能及地给予支持;通过各种渠道,他筹资400多万元,改造麻城学校危房,改善卫生院基础设施。

“为什么我的眼中常含泪水,因为我对这土地爱得深沉。”现代文学家、诗人艾青这句话讲述的是对故土的情意。《我土》中表达的不仅是赞美和眷恋,更是一种守护、责任与传承。毕志伦有共鸣。

毕志伦的理想从最初的吃饱饭变成以文化传承教化后人,这是一种升华。他的六个字人生真言“勤奋、诚信、感恩”,在后山书院前厅熠熠生辉。