(文/熊宗荣)一位叫蔡诗华的军旅诗人——也是我40多年前的学生,从北京来信说,他最近要出一本集子,内容是关于诗人贺敬之的,要我帮他写一篇文章。受人之托,忠人之事。于是,就有了这篇小文。

跟现在社会上的少男少女们追崇歌星、影星和球星一样,贺敬之是我少时狂热追崇的诗星。说起我与贺敬之的神交,还是在50多年前的中学时代。那时的课本上,有一首浸满着陕北信天游气息的诗篇,叫《回延安》。就是这一诗篇,把我们这些当时的中学生们一个个激励得热血沸腾,豪情万丈。

“心口呀莫要这么厉害地跳,

灰尘呀莫要把我眼睛挡住了……”

“……几回回梦里回延安,

双手搂定宝塔山。

千声万声呼唤你,

——母亲延安就在这里!”

每当我们朗诵起这朴实、亲切、感人的诗句时,跳跃的思绪便穿越时空,把我们带到了那令人神往的革命圣地延安。那巍巍的宝塔山,那清清的延河水,那雪白的羊肚巾,那鲜艳的大红枣,还有那一排排温暖的土窑洞,和那一声声高亢的信天游,一股浓浓的陕北乡土气息,迎面扑来,令人窒息,让人沉醉!

这一切,引起了我们这些当时的中学生们对贺敬之的无限景仰。那时,我们对贺敬之崇拜得简直是五体投地,大家都成了诗人贺敬之的“追星族”。也就是从那时起,我开始了模仿写诗,而且一写就是20年!这期间,也偶有几篇变成了铅字,出现在省地级的报刊上,但大多数只能供自我欣赏。直到上世纪的八十年代上中叶,诗坛步入了朦胧,我的风格与当时的时尚格格不入。从此,我便搁笔,远离缪斯了。

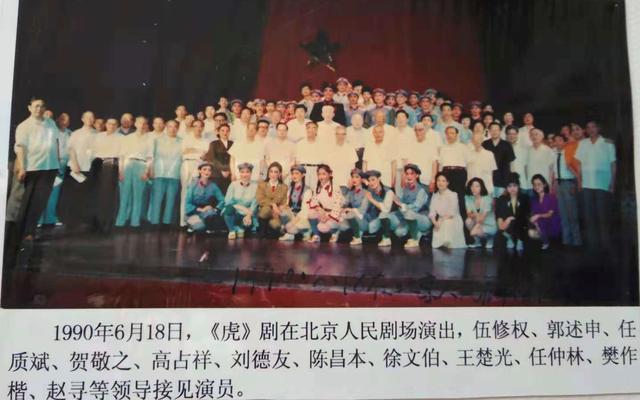

第一次真正见到诗人,是上世纪的1990年6月18日晚。那时,奉文化部调令,任广水市委常委、宣传部长的我率广水市楚剧团晋京,在首都北京人民剧场上演了一场反映徐海东大将率红二十五军长征的大型现代楚剧《虎将军》。经认真组织和热情邀请,容纳一千多人的人民剧场济济一堂,座无虚席。中顾委常委伍修权,中顾委委员郭述申、任质斌等领导光临了剧场。时任中宣部副部长、文化部代部长的贺敬之和文化部副部长高占祥、陈昌本、刘德友、徐文伯以及在京的湖北籍老乡王楚光、任仲林、樊作楷,中国剧协党组书记赵寻、剧协副主席郭汉诚、刘厚生,中国戏剧研究所所长苏国荣等200多名首都戏剧界专家们观看了演出。

那天的演出十分成功,一千三百多名观众,从启幕到落幕,中途无一人退场。除掌声外,满场鸦雀无声,观众的注意力被剧情深深地吸引住了。

演出结束后,领导和专家们上台接见演员,并发表了热情洋溢的讲话。贺敬之是最后一个发表讲话的领导。诗人毕竟是诗人,虽然那时的贺敬之已是中国文化界的最高行政长官,但他仍然保持着文人的风派,诗人的矜持。他的讲话饱含着激情,充满着诗性。他说:“这是一部非常成功的戏,是一出非常理想的戏!它的演出效果,比我预想的要好得多!看了这个戏,我非常之感动,非常之高兴!有了这个戏,我们的腰杆就硬起来了!”

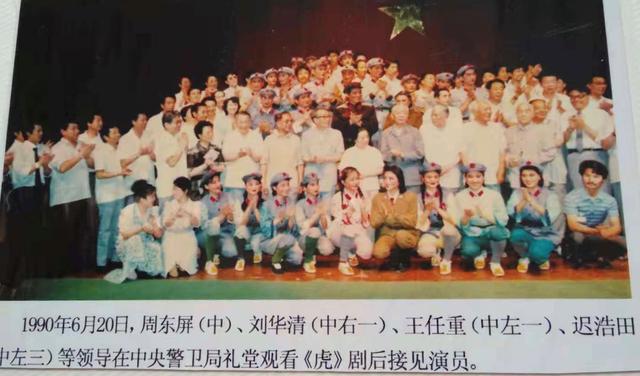

接着,中央军委办公厅和总政治部安排《虎将军》在中南海中央警卫局礼堂为军队首长和红二十五军老领导以及北京军区的老红军连演两场。中共中央政治局常委、中央军委副主席刘华清、全国政协常务副主席王任重、总参谋长迟浩田、中央军委办公厅主任程建宁、总政治部副主任周文元、总政文化部部长朱力以及开国上将陈先瑞和王诚汉、刘震、崔田民等一批开国老将军和徐海东大将的夫人、老红军周东屏女士都来到了剧场。诗人贺敬之率领文化部的各位副部长再次光临现场,兴致勃勃地观看了演出。

6月23日下午,贺敬之同志邀请《虎将军》剧组的领队和主要演员到文化部参加座谈会。贺敬之同志亲自主持会议。

座谈会上,贺敬之同志作了长篇讲话。他说:“那天在人民剧场第一次看到你们的戏,我很激动,看戏时带了两个手绢。我当时说了两句话:一句是,有了这出戏,我们的腰杆就硬起来了;第二句是,建议这台戏送到首都各大学去演,让大学生看一看,受教育。”

他还说:“这出戏是社会主义的文艺作品,是具有新时代特色的文艺作品,是合格的文艺作品;从事这出戏的创作人员和演出工作者是合格的文艺工作者。这样的文艺作品和这样的文艺工作者多了,我们怎么能不觉得腰杆硬起来了呢?”

贺敬之同志在座谈会上情绪激动,感慨大发。他抚今追昔,滔滔不绝,一口气讲了三个多小时。

座谈会结束时,贺敬之同志亲手将一面中华人民共和国文化部“特别奖”的奖牌,授予广水市楚剧团《虎将军》剧组,并给予资金两万元,以资鼓励。

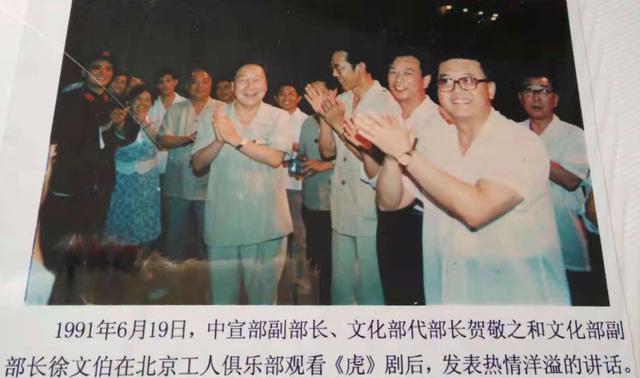

第二年,我又先后两次见到了贺敬之同志。一次是1991年6月19日晚,《虎将军》剧组奉文化部调令,第二次晋京,为建党70周年在北京工人俱乐部礼堂举行献礼演出。中顾委常委王平、李德生老将军出席并观看了演出。国家副主席王震将军因接待外宾未能赶到现场观看演出,但派人现场宣读了热情洋溢的《虎将军》获首届文化大奖的贺信。贺敬之同志又一次光临演出现场,观看了演出,并再次作了重要讲话。第二次是这一年的9月26日晚,全国首届“文华大奖”颁奖仪式在北京人民大会堂隆重举行。贺敬之和有关党和国家领导人丁关根、李铁映、王光英等一起出席了颁奖仪式,并亲手将全国首届“文华剧目奖”、“文华剧作奖”、“文华导演奖”、“文华表演奖”四项奖牌授予广水市楚剧团《虎将军》剧组。

自那以后,我再也没有见到贺敬之同志,但诗人那矜持的身影,那儒雅的风度,那诗性的话语,却永远烙印在我的脑海。

说实话,我读贺敬之的诗作并不多。我所知道的,只有他在延安时期创作的歌剧《白毛女》,和他那首不知让多少人倾倒的、脍炙人口的《回延安》以及后来的《雷锋之歌》,但仅此就已经够了。这些诗作已经让我敬佩不已,并让我激动一生。读贺敬之的诗,最让人钦佩的是他的朴实、自然,他的真情流露和那浓浓的乡土气息。用今天最时髦的话来说,就是“贴近生活,贴近实际,贴近群众。”

闲时,我也曾胡乱涂鸦。我的《山道弯弯》、《小河弯弯》和《昔我往矣》等拙作,无不浸透着拎得出斤两的乡土情结。正是从这一点上,我对诗人贺敬之更显得无限景仰和崇敬。贺敬之是人民的诗人,是民族的诗人。他后来虽然身居高位,但他的诗字里行间永远充满着心灵倾诉,浸透着乡土气息,这是由他的诗理、诗性和诗根之所然。

贺敬之,永远属于令人值得追崇的一代诗星!