三峡晚报讯 核心提示

资丘——地处美丽的清江之畔,是一座具有浓厚民族文化底蕴的古镇,是著名的“歌舞之乡”。

千百年来,在这片沃土上生活的人们,创造了绚丽多姿、民族风格独特的非物质文化遗产,包含山歌、南曲、撒叶儿嗬、吹打乐、花鼓子、民间故事等类别。在这些非物质文化薪火相传的过程中,也涌现了一大批以覃远新、张言科等为代表的优秀传承人。与此同时,这座小镇还以其厚重的文化底蕴吸引了众多专家学者前来考察。

6月14、15日两天,记者一行来到美丽的资丘,欣赏了这里多姿多彩的非物质文化,了解了它们的传承现状。

顾问:林鸿 黄贞进

被采访人:

资丘文化站站长刘光菊

资丘非遗传承人覃远新、张言科等

武大社会学系博士腾越

采访地点:资丘文化站

采写:记者谭莹

策划、摄影:冯汉斌

资丘文化站,浓缩了众多土家文化的精华

记者在资丘的采访第一站,是资丘文化站。现任站长刘光菊是一位土生土长的长阳姑娘,有着土家女儿的美丽、聪慧,亦有着土家人的爽直、大方。据她介绍,目前站里有员工一人,站舍3000多平方米,有可容千人的大礼堂,还有综合排练厅、民间艺人活动室、南曲宫、电子阅览室、图书室、棋牌室,还有近年新增的280平米的资丘民族文化展览馆。

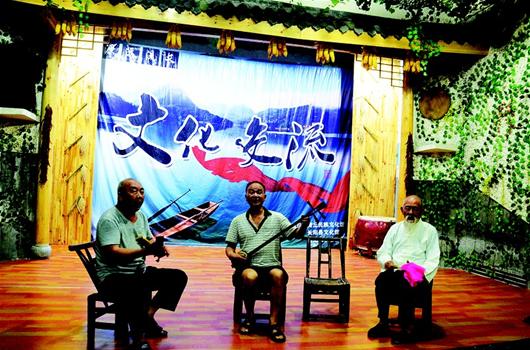

14日晚,南曲宫里正在进行“南曲”和“撒叶儿嗬”的表演,不论是“南曲”演奏时丝弦的醇厚悠扬,还是跳“撒叶儿嗬”时高亢、嘹亮的叫鼓,都十分引人入胜。刘光菊说:“这里经常举行小型演出,可容纳200名观众,有些演出是站里组织的,还有些是民间艺人自发举办的。”此外,位于文化站四楼和五楼的民族文化展览馆里陈列着许多与当地非物质文化相关的文字、图片、手工艺品等,介绍详尽,一目了然。

提起资丘镇浓厚的文化,就不得不提到该镇已连续举办了41年的资丘镇民族文化节。每年,当地财政都会拨出专门款项,由文化部门牵头,举办隆重、热烈的文艺活动。如山歌、南曲、撒叶儿嗬、薅草锣鼓等都会在文化节里进行集中展示。每年这期间,民间艺人们都会暂时放下手中的农活,走上舞台,尽情地唱跳,有时,围观的群众也会加入其中。

此外,刘光菊还说:“资丘镇文化站能有今天的规模,有一个人功不可没,那就是资丘镇文化站前任站长田玉成。”据了解,田玉成任镇文化站站长达34年之久,他在任期间,为文化站争取到了2000多平米的办公楼,价值数十万的设备,这在全省乃至全国都遥遥领先。同时,他每年都会策划组织民族文化活动,在全国产生较大影响。他用30多年的时间,硬是把一个贫困山区乡镇文化站建设成为了享誉全国的“湖北文化第一站”。

2000多名民间艺人,对非遗传承功不可没

据刘光菊介绍,如今,资丘镇有2000多名民间艺人分布在各个村落,为全镇10多项非物质文化的传播、传承做了许多贡献。

覃远新,是“长阳南曲”的省级代表性传承人,他的三弦技艺和优美的唱腔曾得到业内专家的好评。而许多人不知道的是:他自小左耳失聪,却不妨碍他成为了南曲界的代表人物。

覃远新6岁学艺,13岁出师,随后跟班演出。他回忆说:“那时候,每到夜深人静,隔壁几个会南曲的邻居就会凑在一起,趁着月色,自弹自唱、自娱自乐。我就跟着他们学,逐渐掌握了10来首曲子。”1987年,他高中毕业了,家人问他有何打算,他想来想去,发现自己最想做的事儿竟是拉三弦、唱南曲,以此为业。之后,他组建了自己的南曲班子,还四处拜师学艺。“周边乡镇的几位老艺人我几乎都去拜访过,向他们学习我不会的曲牌,领略不同的唱腔魅力。”

近些年,覃远新为长阳南曲的传承做了许多努力。比如,把南曲带进校园,从2003年至今,他先后在资丘小学、白沙坪小学、凉水寺小学、资丘中学等学校授课,让南曲在学生中普及。另外,他还授徒,只要是真心喜欢南曲、想学南曲的,不分性别、年龄,他都教。他还经常到外地参加民族文化演出。

与相对文静的南曲相比,“撒叶儿嗬”这种源自土家丧葬仪式中的歌舞表演在资丘小镇上似乎更受年轻男人们的青睐。嘹亮高亢的叫鼓声、铿锵有力且韵味十足的鼓点、张性十足的舞蹈动作,无一不彰显着土家汉子的粗犷美、力量美。

“撒叶儿嗬”是国家级非遗项目,其代表性传承人是今年69岁的张言科。张言科于2008年2月入选国家级撒叶儿嗬传承人,在“传统文化进校园,民间艺人进课堂”活动中,他编撰了5万余字的《夷水民俗》,对土家传统文化的流传、推广起到了积极作用。2007年,他还组建了“长阳资丘民间文化艺术团”。

张言科告诉记者:“热爱土家歌舞是受了母亲的影响。解放前,母亲是当地有名的‘知客先生’,谁家嫁姑娘娶媳妇,都会邀请母亲去家里唱歌子,因为她会好多歌子,张口就来。我耳濡目染,三岁时就能唱10来首歌子,9岁就会跳撒叶儿嗬。稍微大一点后,我又专程拜师学艺,向不同的老艺人求教,最终形成了自己的风格。”

如今,张言科的艺术团每年都承接上百场活动,带出来的徒弟更是数也数不过来。

除此之外,刘光菊还着重向记者介绍了这样两个人:一个是住在资丘镇柳松坪村的鲍继桥,他非常热爱也十分擅长土家歌舞撒叶儿嗬,每次镇上举办活动,他都会组织村民前来参加,还自掏腰包给大家出路费、请吃饭。其实,他并不是传承人,也不是村干部,家境更不富裕,如此积极,纯粹出于对这项民族文化的真心喜爱。另一位叫谢克富,家住资丘镇杨家桥村,一生酷爱南曲。2014年,他自筹资金修建了一个面积约60平方米的土家吊脚楼,作为“土家族民间文化传习园”。如今,很多南曲爱好者慕名前往。

高校学者的造访,让小镇非遗传承更有支撑

在记者的采访过程中,意外碰到了来自武汉大学社会学系的一名博士生,他叫腾跃,自2015年11月至今,一直呆在资丘镇进行调研、考察,连春节都不曾离开。他告诉记者,他此行的目的是为了进行“文化部国家文化创新工程——村落民俗文化传承模式创新与实践”的课题研究。

在这个小镇上呆了大半年,腾博士感触颇深。“从2015年11月我开始常驻资丘。最大的感受就是镇文化站的工作做得非常到位。文化站人少,以前有2人,自今年3月田汉山老师逝世后,仅剩刘光菊站长一人。但文化站的工作十分繁杂,诸如民间艺术文化资料收集、拍摄民间艺人表演影视资料、民间艺人生活关怀、民间艺人考核定级、举办特色村寨文化展示大赛、组织民间艺人进校园、配合高校与媒体等单位开展土家文化调研活动、各类民间文艺培训等。我的印象中,文化站的刘光菊基本上没有双休日,周末还在不停工作。田汉山老师在世时带我下乡也从来不分白天、黑夜,工作日或是休息日,只要各村有活动、有需求他就带我下乡。”腾跃说。

腾跃向记者介绍, 资丘镇文化站对于民间艺人进课堂是极为严肃的,要通过技能培训、师德考核、实习期试讲等环节。“我记得进课堂的民间艺人的考核试卷上有这样一道题:民间艺人进课堂,最重要的是什么?答案是:德艺双馨、不计个人得失。”“进课堂的艺人们有的家中有地、有的有店子要做生意、有的要给人打工、有的住在山上,要赶三十几公里的山路。但是,坚持下来的民间艺人从来没有缺过学生一节课。”

资丘的非遗传人们在表演南曲,中为覃远新。

资丘小学的学生们在跳撒叶儿嗬。

这位小学生的“叫鼓”赢得喝彩。