□黄建新

秋天的一个周末,因念系父母,返乡探望,一路“驱车策铁马,行路入乡间”。时至初午,村口赫然,走近老屋,家乡的泥土散发着童年熟悉的芬芳。老屋的木大门依然虚掩,门上的楹联已褪色残边,每每望见这老旧而亲切的大门,心里便涌动着一股不可言喻的情愫。据说木门是曾祖父留下的,从我记事起,父亲先后把木结构的老房改建为土砖布瓦房、红砖瓦房,且从村南搬到村北,唯独这副木门不曾更换。

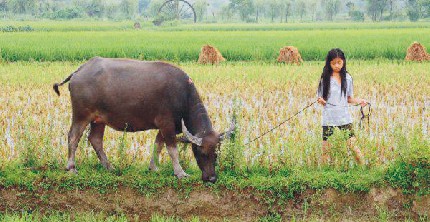

每近故土,必绕村遛达,田头田埂、水沟水塘、溪南溪北、桥东桥西无一遗漏。故土如画,可冠诗曰:河坡叟看牛,禾穗舞田头;丘上横阡陌,石桥踏清流。故土如锦,天蓝云高,荷叶飘摇;稻谷谦恭,高粱初红;芦苇芊芊,随风翩跹;塘堰波光,雀跃而翔。

“风吹一片叶,万物已惊秋。”说到立秋,最大的感触是韶华易逝。时到立秋年过半,人道天凉好个“秋”,我也是欲说还休。

秋,言于自然,禾火合一,乃禾谷成熟,火候已到,其循环四季,可谓年年岁岁花相似;言于苍生,则同为观海,眼中各异,有赞“看万山红遍,层林尽染”之壮美,也有叹“人生若只如初见,何事秋风悲画扇”之闺怨。秋,常常牵手桑榆、白露、归雁、秋水、长河、明月、大漠、炊烟,故有“今人不见古时月,今月曾经照古人”的感慨。

汉代刘彻在《秋风辞》中描述:“秋风起兮白云飞,草木黄兮雁南归。兰有秀兮菊有芳,怀佳人兮不能忘。欢乐极兮哀情多,少壮几时兮奈老何?”不知刘彻当时的心境是乐极哀来,还是有感秋来叶落。

时至唐代,贾岛写《忆江上吴处士》就不露声色,一句“秋风生渭水,落叶满长安”的心境其何,任你猜去。而杜牧在《秋夕》中写到“天阶夜色凉如水,坐看牵牛织女星”的情景,似乎隐现“淡泊以明志,宁静而致远”的内心。还有李益的《立秋前一日览镜》:“万事销身外,生涯在镜中;惟将两鬓雪,明日对秋风”,借悲秋之言,道出失志不遇的哀情和仕途艰辛。

到了宋代,欧阳修的《玉楼春》,“夜深风竹敲秋韵,万叶千声皆是恨”,其中的哀婉情韵,令人感染深沉。范仲淹在《渔家傲?秋思》中写下,“塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起。千嶂里,长烟落日孤城闭。浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地。人不寐,将军白发征夫泪”,可谓心囚秋思,矢志卫国,其忠昭昭,其情萧萧,回荡古今。

清代曹雪芹的《红楼梦》第四十五回,林黛玉写了《秋窗风雨夕》,“秋花惨淡秋草黄,耿耿秋灯秋夜长;已觉秋窗秋不尽,哪堪风雨助凄凉!”应是哀伤与宝玉情途渺茫,以致闻秋凄凉。

不过,也有又见秋波起,满眼皆是春的洒脱。譬如清代龚自珍的“落红不是无情物,化作春泥更护花”,即便落叶随风,也不为独香,而为来春,似乎自喻脱离官场,却心忧国家。再如唐代刘禹锡《秋词》,“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝;晴空一鹤排云上,便引诗情到碧宵”,以高扬的精神和开阔的胸襟吟唱非同凡响的秋歌。

“立秋”诚如岁月的标点,稍作停顿便延续下一个语句。而岁月也像一面镜子,时光流逝,不经意,头上青丝稀;不经意,额下沟壑起;不经意,已然不惑去。今之感悟立秋,尤其异于往常。仰俯之间,嚣静之际,每一个人自来到人间,便已开始了倒计时,也难怪典籍中有“草木一秋,人生一世”之说。

岁之四季,春、夏、秋、冬,人之四季,少、青、壮、暮,如行一路,如出一辙。草木芽发于春,茂华于夏,实之于秋,萧瑟于冬;生命萌发于少,厚积于青,薄发于壮,余年于暮。只是岁可往复,生命仅一轮,也许正因如此,人们才感慨“人生苦短”。

说起立秋与岁月,不能不提及一位朋友的空间如是写着,“心在哪,时间在哪,行动在哪,收获就在哪。把时间放在学习上,就成了智慧;把时间放在工作上,就成了领导;把时间放在父母那,就成了孝子;把时间放在儿子那,就成了父亲。”还有一人更是不得不说,就是孔圣人:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩”。