【襄阳政府网消息】1970年,当12岁的汤中耀在学校的组织下,背上被子,和老师同学们一起,步行7小时,于晚上8时走到引丹工程清泉沟隧洞工地时,看见的是这样的场面——马灯下干活的人遍布山野,号子声此起彼伏。“愚公移山,改造中国”的巨幅标语醒目地立在工地上。

丹渠渠首。

排子河渡槽节制闸往襄州供水。引丹工程局供图

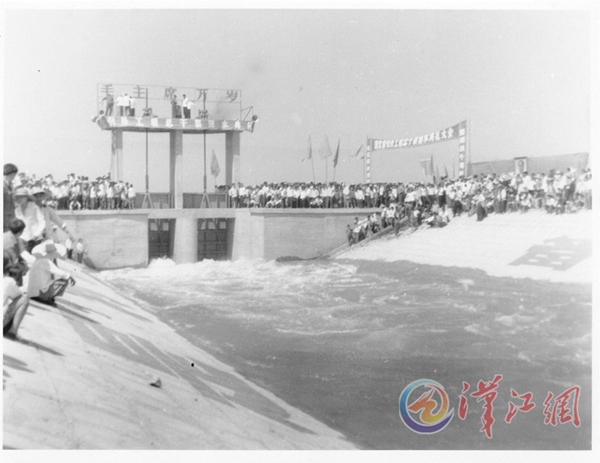

40多年前,火热的丹渠建设工地。引丹工程局供图

今年58岁的汤中耀是引丹工程管理局马张河管理处的党支部书记。1978年,他再次进入引丹工程工地时,已不是来支援的学生,而是引丹工程的建设者。从此,他的一生与丹渠连在了一起。

与引丹工程连在一起的,还有灌区的132万人民。

干旱缺水的鄂北岗地因全长68公里的引丹总干渠变成了粮仓,180万亩土地上因为有了水,出产的粮食占襄阳粮食总产量的三分之一,当地居民彻底告别了贫困的生活。这条渠被当地人称为“生命渠”“幸福渠”。

改天换地建丹渠

水利是农业的命脉,更是百姓的血脉。过去,襄阳县北、光化县北、枣阳县北这“三北”岗地,因为缺水干旱而贫瘠荒凉。人们靠种旱庄稼为生,遇上大旱之年,百姓只能四处逃荒。

新中国成立后,为改变“三北”地区干旱缺水的状况,湖北省政府采取以工代赈和民办公助等办法来帮助农民进行小型水利建设。仅襄阳县就修建了黑龙堰、黄龙堰、普陀堰等小型水库83个,修建堰塘垱坝1917处,开挖了长达62公里的羊桥河、滚河两条引水渠。兴修的水利工程虽然缓解了一部分干旱地区的用水情况,但并没能从根本上改变“三北”地区的“旱包子”状况。随后,我市又兴修了一些大中型水库,但这些水库由于水源不足,仍然无法从根本上改变这些地区的干旱问题。

1958年,国家投资修建丹江口大型水库,终于使襄阳解决“三北”地区干旱问题出现了转机。襄阳地委立即行动,筹划引丹江之水灌溉“三北”地区。

1969年1月,襄阳地区丹江渠道工程指挥部成立,1969年5月,以石牌岭为渠首的引丹工程破土动工。

消息传来,人们兴奋异常。

今年77岁的孔令远,退休前是西排子河水库管理处的工程师助理,他参与了排子河水库建设和引丹襄州段渠道勘察、测量工作。他说,当时真是战天斗地、豪情万丈。工程打地基时,没有机械设备,靠人海战术,8个人用绳子、棍子抬起一个80厘米高、直径40厘米的大石,随着号子声,高高抬起,狠狠砸下,把土夯实。倒上30厘米厚的土,夯实到27厘米,再倒30厘米的土,再夯到27厘米,就这样一层层夯土,直到大坝耸立。

当年,光化县、襄阳县的很多党员干部、工人、农民、初高中生、知识青年都参加了引丹工程的建设。其中,有父子争着报名的,有夫妻抢着参战的,也有祖孙三代同上丹渠建设工地的。

1953年出生的柳身荣退休前是引丹工程局的工程科科长,他全程参加了引丹渠的建设。他记得,当时,参加建设的民工按照民兵建制编排、管理。省水利电力设计院、省水利工程二团和三团、襄阳地区水利局都参加了设计和施工。

1969年10月,因地质原因,国家水电部、湖北省做出了引丹工程渠道改线决定,停止石牌岭渠首施工,渠首进口改到清泉沟

——要在丹江口水库南侧珠连山的山腹中,由北向南凿出一条长6775米、高宽各7米的山腹隧道,使丹江口水库的巨大水源穿山而过。

开山凿洞蛟龙出

“开挖清泉沟隧洞是一场气吞山河的战斗。”柳身荣介绍,全长6775米清泉沟隧洞,从1969年11月动工,到1972年底建成,历时3年。投入的劳力常年达1万多人,最多时近2万人。

因为当年条件所限,参与施工的多是民工,有人质疑:“土里土气庄稼汉,怎么能把洞打穿?”参与丹渠建设的民工的回答是:“土里土气庄稼汉,拼了命也要把洞打穿。”

当年,柳身荣就是参与丹渠建设的一名民工。在施工中,柳身荣跟着师傅边干边学,背公式、学仪器,没有先进仪器,他与师傅们一起用经纬仪定中心线、用水准仪测高程,然后在洞子口上把断面画出来,用红笔画出风钻的施工点。

风钻工在前面打眼,翻渣工在后面清理,将碎石运出。洞内灰尘极大,经常看不清人。有时,在风钻工打眼时,翻渣工在前面施工人员的腿下清理碎石、渣土,然后装车向外运。柳身荣则在一个工作面结束后,赶紧测量定点。

隧洞施工最危险的就是洞子打到千米以上时,氧气稀薄了,运输距离也远了。运距远,没有运输机械,就拼人力、增加板车数量;氧气稀薄,就加强鼓风送气,并在施工面安装上电话,及时与洞外联系。

就这样,在艰苦的环境下,一个工作面连续几个月的进度保持在每天10米以上。“当时条件简陋,设备奇缺,但是有条件上;没有条件创造条件也要上。”柳身荣说,“不论阴晴雨雪,施工24小时不间断,整个工地干部、民工都是紧张工作着,处理险石、打风钻、放炮、翻渣、拉板车、立模、搅拌混凝土等,一环套一环,你追我赶,一刻不停地运转着。”

因为全是土法施工,再加上塌方、山洪,施工工地就像一个看不见敌人的战场,危险随时出现。

让柳身荣难以忘怀的是工友的离去——因为钢丝绳断裂,运输用的板车失控造成过人员伤亡;因哑炮突然爆炸,安全员李悦萍去世。在回忆这些时,63岁的柳身荣眼睛有些湿润:“当年技术有限,虽然时刻把安全放在首位,但事故还是难以避免。”

最让柳身荣痛心的是1971年7月1日山洪暴发,62名工友被淹在了洞中。“以连为作战单位,干部、民工统一编成三个班,每班6个小时,三班四上,日夜24小时不停工。一锤一锤、一尺一尺,6775米的隧道就是这么挖出来的。”柳身荣说:“为了兴建引丹渠,我们付出了巨大的牺牲。”

渡槽飞架银河落

排子河渡槽是引丹大渠继清泉沟隧洞之后的又一个标志建筑物。它使丹渠水横跨一个近5公里长、两头是丘陵的低洼地带,从远方遥望,气势雄伟,像一条巨龙横卧长空。

1973年2月26日,在清泉沟隧洞完成“地下长龙”施工的队伍又转战位于襄州区石桥镇的西排子河。

柳身荣介绍,工程一开始就面临三大困难:一是36万吨砂石料的生产运输问题;二是183个平均高24米的槽墩如何浇筑;三是159跨、长25米、重200吨和23跨、长15米、重120吨的整体槽身如何吊上去。

没有砂石料就向百里外的汉江要——指挥部把沿岸700多条船和5000多船民组织起来,编队、分组,把任务分配到队,落实到班、组,在襄江沿岸100多里的地段捞运砂石。当时,正是寒冬,船民们为了让生命之渠尽快通水,跳进刺骨的水中捞取砂石。每条船上3个人,一人撑篙掌舵,一人握勺捞砂石,另一人把砂石料倒在船舱里。靠岸后,砂石料除少量用传送带传输上岸外,绝大部分都是人工一担一担挑上岸。第二年初春遇枯水季,船靠不了岸,为抢时间,700多民工穿着短裤,在刺骨的河水里清淤、挖河道,苦战三天三夜,疏通了25里航道和24个码头,使砂石料得以继续运输。“渡槽施工,难在高空。”怎样把183个平均高24米的槽墩浇筑起来,是关系渡槽建设速度的重要一环。经计算,用木模浇筑一个槽墩,约需木材150立方米,时间一个半月左右。114个24米以上的高槽墩,就需要木材4500立方米,不仅工地一时拿不出这么多木材,工期也将大大延长。在这种情况下,省水利工程局的干部、技术人员积极开展技术革新,他们根据钢型滑动模板浇筑水泥圆筒仓库的原理,成功试验出钢型滑动模板浇筑墩身。只用7天就能浇起一个墩身,并节省木材3500立方米,节省铁丝、圆钉等200多吨,节省开支80万元以上,比传统木模浇筑效率提高5倍以上,这在我国水利史上属首创。

混凝土在地面拌和后,按照常规要立排架,搭跳板人工挑浆,按此办法,每个槽墩需要100米左右的跳板,这不仅费时、费力,还费工。省水利三团技师侯燕子设计出了“摇头扒杆”提升混凝土的工具——在浇筑的槽墩旁,根据高度立一钢架扒杆,通过卷扬机、钢丝绳的带动,把装在吊篮内的混凝土提升到需要的高度,在扒杆的顶端安装轴承,使吊篮可以左右转动降落到浇筑的槽顶。这一设计大大提升了效率,得到群众这样的赞扬——“摇头扒杆好,安全又可靠,人省力,工效高,多快好省建渡槽。”

柳身荣介绍,在浇筑槽墩时,工友们有许多发明创造,比如上模板时,槽墩内外搭好架子,这边浇模板,那边安装,等模板好了,再用螺栓将模板拧上去,一层一层边搭边建,大大提高了效率。

工程最后一道难关是如何吊装重200吨的整体槽身,当时全国水利史上整体起吊200吨大件尚无先例,更无这样的大型吊装设备。

工人、技术人员边施工边搞设计,土法上马,利用改装后的启闭机和万能杆件组装成“拖移式桥吊”,200吨重的槽身,用四根大于安全系数五倍以上钢丝绳捆缚后,由“拖移式桥吊”逐渐起吊到所需高度后,又平稳降落在槽墩上预留的“牛腿”和支座上,再平移就位,整个过程只需80分钟。这在我国水利史上也属首创。

排子河渡槽工程从1973年2月26日开始动工,至1974年7月15日竣工,历时16个半月。建成后的渡槽全长4320米,曾享有亚洲第一渡槽的美誉。

泵站建成大渠通

1974年,引丹主体工程基本建成,同年通水,灌区开始受益。昔日一亩地只收百十斤粮、十来斤棉的“旱包子”鄂西北岗地变成了湖北省第二大粮棉油生产基地。

随着时间的推移,丹江口水库受发电的制约,常常处于低水位运行,引丹大渠进水保证率低。每到4月至7月的灌溉季节,不得不组织大批抽水设备抗旱,耗资巨大,可水量还是不够。“长龙”僵卧,“银河”干涸。老百姓抱怨:“修个大渠是干的,架个渡槽是供参观的。”

1978年1月13日,李先念在水电部部长钱正英等陪同下视察襄阳地区工作,襄阳地委书记王耀向李先念着重汇报了鄂西北岗地如今面临的问题,提出虽修建了引丹大渠,但由于提水量小,农业生产还是遭受巨大损失。要求在引丹渠首修建固定提水泵站,彻底满足丹渠灌区用水。李先念当即同意修建渠首泵站。

1978年2月,除襄、枣、随、南、宜、光、谷七县派出近4万劳力外,保康县负责木材供应,市粮食部门备好大米、面粉,商业、林业、农机等部门备好耗材,交通部门安排数万民工通过火车、渡船按期开往工地,浩浩荡荡建设泵站的大幕拉开了。

就在这一年,曾到引丹工地参加过劳动的汤中耀走上工地,正式成为引丹建设大军中的一员。当时,民工们把背篓背在后背,将挖出的土填满背篓,一路小跑到目的地,弯腰倒出土,再一路小跑回来。两天时间,27000余名民工,4300多辆板车,挖土131000多立方米。渠道挖深时板车爬坡困难,干部、工人们自己动手造出机械牵引机76台(套)、土牵引机83台(套),一部牵引机同时可拉三四辆板车爬坡。清淤、排水时,有些地段渍水多,淤泥很深,人踩进去能陷到腰部。干部、工人们日夜守在现场,用小木杆编成排,铺在泥上,人站在木排上一点一点向下挖泥排水。

但因为国民经济调整,压缩基建项目,1978年11月26日,泵站工地停工缓建了。

直到1988年,襄阳遭遇特大干旱,在4月至8月灌溉季,丹江口水库水位急剧下降,灌区百万亩稻田无水可灌。

已任全国政协副主席的钱正英,召集水利部、电力部、水电规划设计院有关司局负责人和湖北省的领导,对复建清泉沟泵站的问题进行研讨。

1992年夏,泵站主体工程、金属结构、电器及辅助设备安装全部完工。

汤中耀介绍,泵站刚建成,引丹灌区就遭遇大旱,8台机组投入抽水抗旱,92天共抽水2.25亿立方米,工程效益立竿见影。

全长68公里的引丹大渠工程自1969年初清泉沟隧洞动工,至1992年夏清泉沟泵站竣工,整个建设过程历经24个年头。泵站建成后大渠“活”了。

渠边长大血脉连

引丹工程管理局局长熊化国回忆,建设清泉沟隧洞时他只有10岁,他的父亲在工地上干了3年。通水的那天,父亲抱着他热泪盈眶,说:“孩子,你赶上好时候了,有水了!你不会再饿肚子了,我们会吃上跟城里人一样的白米饭和大馒头了!”

襄州区石桥镇69岁的居民杨福秀说,引丹渠通水之前,许多地方的人离河远,要去堰塘里挑水吃,通水后人们高兴地说:“高干渠低干渠,大渠里面套小渠,用起水来脚踢踢,你看美气不美气。”杨福秀介绍,上世纪60年代时,她从谷城来到襄州区石桥时看不到种蔬菜的,后来有了水人们才能种菜。

如今,曾经干旱的“三北”地区成为粮食主产区,还改善了灌区生态环境。

当年,奋战在建设工地上的民工汤中耀、柳身荣、孔令远等,也随着工程的进展,在不同时期分别进入了引丹工程管理局,以及引丹“结瓜工程”西排子河水库等单位工作。

5月,记者在老河口市袁冲乡郝岗村看到,丹渠沿岸种植的樱花树郁郁葱葱。在清泉沟隧洞沿线,袁冲乡六官营村村民陈文良在丹渠打工已有2年时间,同村的还有10多个村民和他一样,在这里护坡、栽树、培土、修枝、打药。陈文良说:“种地,一亩收入约800元,参加护坡、植树,一天又能收入100元。这条渠让我们双重得利。”

在引丹灌区采访时,记者听到沿线居民们说的最多的是:“我们的父母参加过引丹工程建设,我们在这条渠边长大。我们与这条渠血脉相连。”

汤中耀说:“在参与清泉沟泵站建设时,我们每天早上4时起床吃饭上工地,一直忙到晚上10时步行4里路回地,有时扶着板车走都能睡着。那时的经历打造了我们吃苦耐劳、敢于拼搏的精神,而这些是不能丢的。”让汤中耀记忆最深刻的是他12岁第一次到建设工地时看到的那些巨幅标语牌,一个字有一两米大——“愚公移山,改造中国!”

熊化国说:“引丹局在发展中也遇到了许多困难,我们能够克服困难源于我们继承了一笔巨大的财富——艰苦奋斗、不畏艰难、说干就干的精神。”

随着南水北调工程的推进,我省启动了鄂北地区水资源配置工程。如今,清泉沟隧洞又被赋予了新的历史使命——鄂北引水工程将与襄阳引丹灌区共用一个取水口。